福島第一原発事故の健康への世界的影響(要旨)

【GEPR編集部より】米学術誌「エネルギーと環境科学」(Energy & Environmental Science)に掲載された研究者の論文要旨を日本語に翻訳転載する。筆者のホーブ氏とジェイコブソン氏はスタンフォード大学公共環境工学部(Department of Civil and Environmental Engineering, Stanford University)の研究者。

ただし、この論文の内容については、疑問が多い。アゴラ研究所の池田信夫所長がコラム「福島事故の3Dシミュレーションについて」で解説している。

要旨を掲載する。

2012年4月23日受領、2012年6月26日承認、2012年7月17日初出

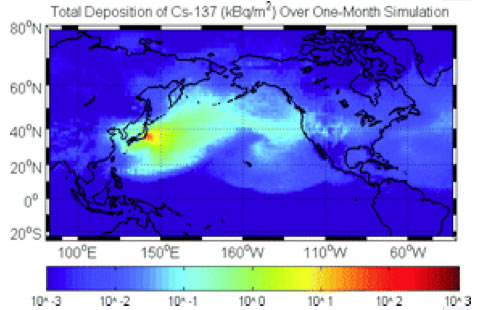

この研究は、2011年3月11日に起きた福島第一原子力発電所事故による世界的な健康への影響を測るものである。影響は立体地球大気モデルの排出予測で測り、世界的な包括的核実験禁止条約機関(CTBTO)の毎日の計測値と観測された沈着量と対照して評価された。

吸引による被曝、地上レベルの体外被曝、および福島から放出された大気へのヨウ素131、セシウム147、セシウム134の外部被曝経路が、ヒトの被曝のLNT (しきい値なし直線)モデルを使用して説明されている。

汚染された食品や水の摂取による被曝については推定して計測されている。

この研究で用いられている被曝線量と被曝の反応モデルに伴う不確定要素を考慮して、[何もないときよりも]130 (評価の幅15–1100) 人のがん関連の死亡者数および180 (24–1800) 人のがん関連の罹患者数が増えると、筆者は推定した。

また、LNTモデルの低線量被曝における不確定要素についても論じている。

放射性物質の排出量への感度、ガスの中で特にヨウ素131微粒子へ分けた計測、発電所からの半径での強制避難区域についても調査しており、死亡者数および罹患者数の上限値がそれぞれ1300人および2500人へと増加する可能性がある。

発電所作業員への被曝については、これによる罹患率は2から12人と予測される。

更に放射線と無関係の例えば強制避難などの理由による約600人の死亡者が報告されている。

最後に、核事故への場所と季節による影響を分析するために、米国カリフォルニア州のディアボロ・キャニオン原子力発電所が福島に等しい汚染物質の排出をするという仮想事故が研究された。

この仮想事故では、現地の人口密度が4分の1であるにも関わらず、異なる気象状況により、福島よりも約25%以上増加する死亡者数となる可能性がある。

図 セシウム137の総排出量(kBq/㎡)1カ月間のシミュレーション

関連記事

-

東京電力福島第一原発の事故処理で、汚染水問題が騒がれている。このコラムで私は問題を考えるための図を2つ示し、以下の結論を示したい。

-

こうしたチェルノブイリ事故の立ち入り制限区域で自主的に帰宅する帰還者は「サマショール」(ロシア語で「自ら住む人」という意味)と呼ばれている。欧米を中心に、チェルノブイリ近郊は「生命が死に絶えた危険な場所」と、現実からかけ離れたイメージが広がっている。サマショールの存在は最近、西欧諸国に知られたようで、それは驚きを持って伝えられた。

-

問・信頼性を確保するためにどうしましたか。 クルード博士・委員会には多様な考えの人を入れ、議論の過程を公開し、多様な見解をリポートに反映させようとしました。

-

経済産業省の有識者会議がまとめた2030年の望ましい電源構成(エネルギーミックス)案は、政治的な思惑に左右され、各種電源の数字合わせに終始した印象が強く残った。エネルギーは暮らしや産業を支える国の重要な基盤である。そこにはイデオロギーや政治的な主張を持ち込むべきではなく、あくまで現実を踏まえた冷静な政策判断が求められる。だが、有識者会議では日本のエネルギーのあるべき将来像について、骨太な議論はみられなかったのは残念だ。

-

それから福島県伊達市の「霊山里山がっこう」というところで行われた地域シンポジウムに参加しました。これは、福島県で行われている甲状腺検査について考えるために開催されたものです。福島を訪問した英国人の医師、医学者のジェラルディン・アン・トーマス博士に、福島の問題を寄稿いただきました。福島の問題は、放射能よりも恐怖が健康への脅威になっていること。そして情報流通で科学者の分析が知られず、また行政とのコミュニケーションが適切に行われていないなどの問題があると指摘しています。

-

2015年10月公開。スーパーメジャーBPの調査部門のトップ、スペンサー・デール氏の講演。石油のシェア低下、横ばいを指摘。ピーク・オイル(石油生産のピークの終焉)の可能性は減りつつあり、なかなか枯渇しないこと。「デマンド・ピーク」、つまり需要抑制による使用減があり得ることを、指摘している。

-

【記事のポイント】1・一つのリスクを減らすと他のリスクが高まる「リスク・トレードオフ」という現象が起こりがち。2・「絶対反対」の主張を政治的な運動体は好む。しかし現実を動かさない。3・原発事故後に政府の対策はリスクの分析をせず、誰もが責任から逃げている。

-

ところが規制委員会では、この運用を「原子力発電所の新規制施行に向けた基本的な方針(私案)」という田中俊一委員長のメモで行なっている。これはもともとは2013年7月に新規制が実施された段階で関西電力大飯3・4号機の運転を認めるかどうかについての見解として出されたものだが、その後も委員会決定が行なわれないまま現在に至っている。この田中私案では「新規制の考え方」を次のように書いている。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間