チェルノブイリの遺産(概要の日本語訳)

概要

1986年のチェルノブイリ原子力発電所における事故は、ベラルーシ、ウクライナ、ロシア連邦にまたがる広範な地域に膨大な量の放射性核種が放出される結果となり、原子力発電業界の歴史の中で最も深刻な事故であった。20年経った今、国連諸機関および当該三ヶ国の代表が共同で健康、環境、そして社会経済的な影響について再評価を行った。

最も高い線量の放射線を浴びたのは、事故直後から5日間の間に緊急事態に対応した作業員と現場にいた職員だったが、合計でおよそ1000人いた。その一部の人々は、致死量レベルの放射線を浴びた。そして約60万人が緊急および復旧のための作業員(「精算人」)として登録された。作業中に高線量の放射線に被曝した者もいたが、多数の作業員と、ベラルーシ、ロシア、ウクライナ各国内の「汚染された」と指定された地域にいた住民(500万人超)のうち大多数の全身放射線被曝量は比較的低レベルで、自然由来の放射線による被曝量と比べてもそれほど高くはなかった。当局が行った軽減策は最も汚染のひどい地域から人々を避難させることなどで、放射線被曝量および事故の放射線による健康への影響を大幅に減らした。それでもなお、事故は人類全体におよぶ悲劇であり、環境、公衆衛生、そして社会経済に対し重大な影響を与えた。

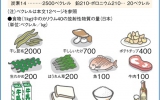

放射性ヨウ素を含む放射性降下物を原因とする小児甲状腺がんは、事故がもたらした健康への影響の中で最も大きいものの1つである。事故後数ヶ月のうちに甲状腺が受けた放射線量は、当時子供で、高線量の放射性ヨウ素を含むミルクを飲んだ人々の間で特に高かった。2002年までに、この集団の中では4000件を越える甲状腺がんの症例が見られ、この大部分は放射性ヨウ素を摂取したことに起因する可能性が最も高い。

若年時に被曝した人々の間で甲状腺癌の発生率が著しくに増加した以外に、放射線の影響を最も受けた人々の間で放射線による固形癌や白血病の発生率が増加したとは明確に証明されていない。しかし事故の影響を受けた人々の間では心理的な問題が増加した。放射線の影響についての情報伝達が不十分であったことに加え、後のソビエト連邦の崩壊によって引き起こされた社会混乱および経済不況により悪化した。

チェルノブイリ事故による放射線被曝を原因とする致死的がんの数は、正確に、確実に査定できるものではない。事故とそれに対する反応に誘引されたストレスや不安についても、同様である。放射線のリスクに関する仮定のわずかな違いが、健康への影響に関する予測に大きな違いをもたらす可能性がある。そのため、そうした予測は大変に不確実なものである。国際的な専門家グループが、事故がもたらした今後起こる可能性のある健康への影響のおおよその見積もりを出している。公衆衛生の資源を将来的にどのように割り当てるかという計画を立てるのを支援するためだ。その予測は、最も高い線量の放射線に被曝した人々(精算人、避難者、およびいわゆる「厳戒制限区域」と呼ばれる地区の住民)の間では、チェルノブイリ事故と関連する放射線被曝によるがんの死亡率は最大で数パーセントの増加であろうと指摘している。その増加率とは、これらの人々の間で、他のさまざまな原因によるおそらく10万例ほどのがんによる死亡者数に対して、最終的には事故にある影響が最大で数千例であろうことを意味する。この規模程度の増加を見抜くことは、非常に慎重かつ長期間にわたる疫学的研究をもってしても大変難しい。

1986年以来、事故の影響を受けた環境における放射線レベルは、自然のプロセスやさまざまな対策によって数百分の一まで減少した。そのため「汚染」区域の大部分は、今では居住や経済活動を行っても安全である。しかしチェルノブイリの立入禁止区域およびある特定の限定された地域では、土地利用制限を今後何十年にもわたって続ける必要がある。

当該国政府は事故後の事態に対処するために数多くの効果的な措置を取った。しかし、最近の研究は近年の取り組みの方向性は変更されるべきであると示している。一般市民や緊急作業員の心理的な重荷をなくすだけではなく、事故の影響を受けたベラルーシ、ロシア、そしてウクライナの各国民に対する社会的経済的復興が優先されなくてはならない。ウクライナについては、崩壊したチェルノブイリ4号機の解体と、放射性廃棄物を安全に管理することを含め、チェルノブイリ立入禁止区域を段階的に修正していくことも併せて、優先して検討されるべきであろう。

事故の影響を軽減する過程において蓄積される経験から得た知恵を保存することは必要不可欠である。そして、事故による環境、健康、そして社会への影響のいくつかの側面に焦点を当てた研究を長期的に継続させるべきである。

環境放射線、人の健康、そして社会経済的な側面について取り上げているこの報告書は、これまでで最も包括的な事故の影響の評価を行っている。評価にはベラルーシ、ロシア、ウクライナを含む多くの国から約100名の著名な専門家が貢献した。報告書は、事故の影響下にある3カ国と、8つの国連機関それぞれの権限内での統一見解を表している。

関連記事

-

日本経済新聞3月27日記事。東芝の経営危機の主因である米原子力子会社、ウエスチングハウス(WH)が米連邦破産法11条(日本の民事再生法に相当)の適用を申請する方針を決めたことが26日わかった。WHは適用申請後の支援先として韓国電力公社グループに協力を要請した。

-

次に、司会者から大人が放射線のリスクを理解すると子どもへのリスクがないがしろになるのが心配であるとの説明があり、子どものリスクをどう考えれば良いのかを白血病や小児がんを専門とする小児科医の浦島医師のビデオメッセージの用意があることを示した。

-

7月20日公表。パリ協定を受け、欧州委員会が加盟諸国に、規制基準を通知した。かなり厳しい内容になっている。

-

アゴラ研究所はエネルギー情報を集めたバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)を運営している。12月に行われる総選挙を前に、NHNJapanの運営する言論サイトBLOGOS、またニコニコ生放送を運営するドワンゴ社と協力してシンポジウム「エネルギー政策・新政権への提言」を11月26、27日の2日に渡って行った。(ビデオは画面右部分に公開)

-

きのう「福島県沖の魚介類の放射性セシウム濃度が2年連続で基準値超えゼロだった」という福島県の発表があった。これ自体はローカルニュースにしかならなかったのだが、驚いたのはYahoo!ニュースのコメント欄だ。1000以上のコ

-

自民党が原子力規制委員会の改革に前向きだ。同委員会の設置法では発足3年での見直し条項が置かれているが、今年9月でその年になる。それに合わせて問題の多い同規制委の活動を組織改編で見直そうとしている。

-

エネルギー・環境問題の「バーチャルシンクタンク」であるグローバルエナジー・ポリシーリサーチ(GEPR)を運営するアゴラ研究所は、インターネット上の映像配信サービスのニコニコ生放送で「アゴラチャンネル」を開設して、映像コンテンツを公開している。3月15日はエネルギー研究者の澤昭裕氏を招き、池田信夫アゴラ研究所所長との間で「電力改革、電力料金は下がるのか」という対談を行った。

-

アゴラ研究所の運営するネット放送「言論アリーナ」は1月28日、「原子力規制のもたらす日本経済の危機」を放送した。再稼働をめぐり、新規制基準の適合性審査が遅れて、原発が稼働できない状況になっている。問題の分析と改善策を有識者が語り合った。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間