原発はいつ動くのか — シンポジウム「エネルギー政策・新政権への提言」報告・その1

アゴラ研究所はエネルギー情報を集めたバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)を運営している。12月に行われる総選挙を前に、NHNJapanの運営する言論サイトBLOGOS、またニコニコ生放送を運営するドワンゴ社と協力してシンポジウム「エネルギー政策・新政権への提言」を11月26、27日の2日に渡って行った。(ビデオは画面右部分に公開)

2回の視聴者はネット上の生放送、その後の視聴を含めると5万人を超えて、多くの意見が寄せられた。その内容を報告する。

第一部のテーマは「原発はいつ動くのか」だった。「原発再稼動の条件」「原発ゼロは可能か」「16万人の避難者の現状」「新政権への提言」などエネルギーをめぐる短期的なテーマについて、識者が語り合った。

出席者は左から石川和男(東京財団上席研究員・元経産省)、片山さつき(自民党参議院議員)、

田原総一朗(ジャーナリスト)、水野義之(京都女子大教授)の各氏。司会は池田信夫アゴラ研究所所長が務めた。

写真1:シンポジウムの光景

原発再稼動の条件

写真2:石川和男 東京財団上席研究員

「なぜ原発が止まっているのか」。田原氏が元経産官僚の石川氏に聞いた。「日本社会に特有の『空気』が決めているんでしょうね」と石川氏が応じた。

日本にある54基の原発のうち、今年11月末時点で2基しか稼動していない。福島原発事故の混乱の中で菅直人前首相が昨年5月に中部電力の浜岡原発の停止を要請。さらに6月に定期検査中の原発再稼動についてストレステストをその条件にすると決めた。原発を首相が止める法的な権限はない。

写真3:片山さつき 自民党参議院議員

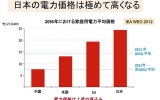

片山氏は「民主党政権は法律をつくるのが嫌い。ルールが示さず、責任の所在が不明だからあらゆることが混乱する」と指摘した。石川氏は原発を止めることで火力発電が増え、天然ガスを燃やすために年3兆円の追加燃料代の輸入が出ていると述べた。今年9月に発足した原子力規制委員会が新基準をつくっているが、その成立を待たねば再稼動できない状況になっている。

「すべての稼動を止めることはおかしな状況。追加燃料費の国外流失は人体に例えれば大変な出血が起こっている。止血が緊急案件だ」と、石川氏は話した。

片山氏は「原発の導入を決め、運用したのは自民党政権。事故のおわびをします」と発言した。その上で再稼動については自民党が次期政権の中心になったとしても「無条件で、すぐに行うことはないだろう」と述べた。安全を確保し、事故の時点の避難策などを明確にして、周辺住民と国民の理解を得る努力をするという。

原発ゼロは可能か

脱原発を選挙で訴える政党が多い。「自民党は原発をどうするの。甘利さん(甘利明衆議院議員・現自民党政調会長)は、ゼロはあり得ないと僕の番組で言った」と、田原氏が片山氏に聞いた。民主党は30年代にゼロを目指すとしている。片山氏は説明した。「ゼロとはいわないが、党内の大勢は依存度を下げることにはコンセンサスがある。1年以内に結論を出す」。

写真4:田原総一朗氏

「原発ゼロは可能なんですか。元行政官の意見を知りたい」と、田原氏は石川氏に聞いた。「かなり難しいし日本だけではなく国際的な環境で決まるでしょう」と石川氏が述べた。田原氏は同意し、今年9月17日に政府の国家戦略室がまとめた「原発ゼロを目指す」という文章を、同月19日に閣議決定することが見送られたのは「米国の懸念が伝えられたからだ」と指摘した。兵器に転用されかねない余剰プルトニウムの問題があるためだ。

長期的には原発は自然減の可能性があると、石川氏は述べた。米国で起こっているシェールガスの生産増によって、エネルギー源のガスシフトが進む可能性がある。またリスクが大きすぎるために日本国内で電力会社は新設の意欲がなく、自然減が進むだろう。しかし今後どのような情勢の変化があろうと対応するために、原発への国の関与を強める「実質国有化」を検討するべきだと、提案した。片山氏は「原子力すべてをやめる必要はないし、技術革新の可能性はある」と期待を述べた。

原発を代替するとされる自然エネルギーについて、参加者は過度の期待を持ってはいけないと一致した。「現政権のてこ入れ策は今後見直しが必要になる。太陽光42円の買い取り価格などは高すぎる」と片山氏は述べた。石川氏は「現在の自然エネルギー、特に太陽光はバブル化しており、補助の負担増を懸念している」と見通しを示した。

16万人の避難者の現状

写真5:水野義之 京都女子大教授

後半は原発事故の現状についての議論が行われた。水野氏は福島で除染など市民の復興への取り組みの協力をしており、「16万人の避難者の現状」「健康被害の可能性」「ICRPに照らした日本の政策、基準、コストの検証」を説明した。

現在は福島原発事故で周辺住民16万人が避難を続けている。水野氏は避難者を含む「災害関連死」の問題を指摘した。事故による放射能での死亡者は確認されていない。しかし、避難の最中や仮設住宅の居住でのストレス、事故による病院の機能停止などで、今年9月末で2303人もの方が関連して亡くなってしまった。「悲劇を繰り返さないための、避難者のニーズに合わせた対応が早急に必要」(水野氏)という。

健康被害の可能性では、「福島県住民のがんリスクで、明らかな増加傾向は見えないとWHO(世界保健機構)が評価しており、健康被害の可能性は少ないというのが専門家の大勢」と、認識を述べた。

また放射線の防護では国際的な研究者からなる民間団体のICRP(国際放射線防護委員会)のが各国に対応策を勧告している。同団体は平常時に年1mSv(ミリシーベルト)、事故では年20mSvの防護の基準値を設け、それを実情に合わせて調整していくという対応を勧める。それより上回っても、基準値を目標にして段階的に除染などで被曝を次第に下げる方法だ。そしてこれは健康被害の出ない慎重な数値設定という。しかし「基準値20mSvを超えてはいけない。超えたら健康被害が起こる」という誤解が日本で広がり、人々が不安を抱いて混乱が生じた。今でもその誤解が残る。

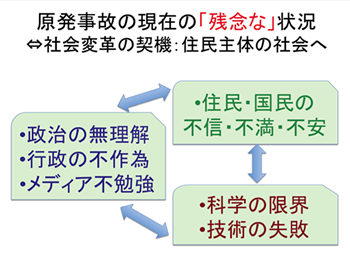

そして、水野氏は状況を次のようにまとめた。

こうした三すくみ状況を変えるために、政府の主導で人々の啓蒙活動を行い、不信の連鎖を取り除く必要があるという。

さらに原発の運用者が批判を恐れ「絶対安全」と言い続けたことも、問題をおかしくした。「科学の視点からみると『絶対安全』はない。これが適切な事故対策が行われなかった一因になった。行政、電力会社、学会が自縄自縛になり、そこから抜け出られなくなった。リスクと便益を、確率を用いながら説明し、政策に織り込むべきだった」(水野氏)。

片山氏も福島で「除染バブル」という言葉が登場していることを紹介。除染作業はこの関連企業が仕事を大量に受けているというが、効果が疑問視される作業もある。国は放射線量で帰還の基準を原則20mSvと設定した、各自治体は1mSvまでの除染を求めている。仮にそれを実施したら、費用は大変な巨額になる。「難しい問題であるが、どこかで線引きをしなければならない」と、司会の池田氏は述べた。

新政権への提言

写真6:池田信夫 アゴラ研究所所長

最後に、司会の池田氏から新政権への提言を参加者に求めた。

田原総一朗氏は述べた。「暴論を言うと、原発事故は民主党政権で起こって良い点が一つだけあった。彼らは隠すことが下手だから、ダメさが全部出た。自民党は隠すのが上手だったから、問題が分からなかった」。「そんなことないですよ」と片山氏は応じた。田原氏は「自民党が政権に返り咲いたら、国民に嫌われることを言って、実行してほしい。解決策のメリットとデメリットをしっかり示し、隠さないでほしい」と話した。

石川氏は「原発の安全の強調は必要だが、経済という論点も忘れてはならない」という。原発を使えば、国外に流失しているエネルギー代金の3兆円が国内で循環すれば、税収も、復興費用も増える。

水野氏は、放射能への対応と、原発への反感、さらにエネルギー政策が「一緒になって語られ、混乱している」と指摘した。放射能のリスク軽減は可能で、不安を払拭する理解を広げ、丁寧な合意を重ね、住民の取り組みを後押しする政策をしてほしいという。

片山氏はこれらの提言を受け止め、「強い日本経済を取り戻すという目標を自民党は掲げている。エネルギーの安定供給は絶対に必要。きっちりしたルールをつくり、信頼を回復したい」と結んだ。

識者の意見は、共通点があった。即座の原発ゼロには、かなりのコストの負担と混乱が起きる。そして現時点で、重要な原発事故の被災者の救済が遅れがちだ。これは現政権が、明確な基準、そして現実を直視した政策を行っていないことが一因だ。

これらの問題を踏まえた上で、新政権も、そして有権者であり、エネルギーのステークホルダーである私たち一人ひとりも、丁寧な議論を積み重ねる必要がある。ルールの明確化、そして効果のある対応を、積み重ねる必要がある。

(石井孝明 アゴラ研究所フェロー 経済ジャーナリスト)

なお「第二部「原発ゼロ」は可能なのか」の報告は近日中に公開する。出演パネリストの石川和男氏には関連して以下の寄稿をいただいた。

(2012年12月3日掲載)

関連記事

-

3月27日、フィンランドの大手流通グループケスコ(Kesko)は、フィンランドで6基目に数えられる新設のハンヒキヴィ(Hanhikivi)第一原発プロジェクトのコンソーシアムから脱退することを発表。同プロジェクトを率いる原子力企業フェンノヴォイマの株2%を保持するケスコは、ロイターに対して、「投資リスクが高まったものと見て脱退を決意した」と伝えた。

-

先日、「国際貿易投資ガバナンスの今後」と題するラウンドテーブルに出席する機会があった。出席者の中には元欧州委員会貿易担当委員や、元USTR代表、WTO事務局次長、ジュネーブのWTO担当大使、マルチ貿易交渉関連のシンクタンク等が含まれ、WTOドーハラウンド関係者、いわば「通商交渉部族」が大半である。

-

福島の「処理水」の問題は「決められない日本」を象徴する病理現象である。福島第一原発にある100万トンの水のほとんどは飲料水の水質基準を満たすので、そのまま流してもかまわない。トリチウムは技術的に除去できないので、薄めて流

-

時代遅れの政治経済学帝国主義 ラワースのいう「管理された資源」の「分配設計」でも「環境再生計画」でも、歴史的に見ると、学問とは無縁なままに政治的、経済的、思想的、世論的な勢力の強弱に応じてその詳細が決定されてきた。 (前

-

これを読むと、現状のさまざまな論点に目配りされ、「分析文書」としてはよくできている。ところが最近の行政文書によくあるように、何を実行したいのかが分からない。書き手が意図的にぼやかし、無責任に逃げようとしていることもうかがえる。

-

昨年11月、チェルノブイリ原発とウクライナ政変を視察するツアーに参加した。印象に残ったことがある。1986年の原発事故を経験したのにもかかわらず、ウクライナの人々が原発を容認していたことだ。

-

原子力規制委員会が安全の認定を厳しくしている。もし仮に活断層が存在し、それによって原発の運用上危険があるならば、いくつかの原子炉の廃炉は検討することになるだろう。しかし敦賀2号機については、運営事業者の日本原電は活断層ではないと主張している。本当に科学的に妥当なのか、慎重に審査すべきではないだろうか。また今の政治状況では難しいかもしれないが、これを機会に古い原発を新しいものにするリプレイスを考えてもよいだろう。安全で効率の高い運用のためだ。

-

「もしトランプ」が大統領になったら、エネルギー環境政策がどうなるか、これははっきりしている。トランプ大統領のホームページに動画が公開されている。 全47本のうち3本がエネルギー環境に関することだから、トランプ政権はこの問

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間