フィンランドの新原発プロジェクト破綻の危機

3月27日、フィンランドの大手流通グループケスコ(Kesko)は、フィンランドで6基目に数えられる新設のハンヒキヴィ(Hanhikivi)第一原発プロジェクトのコンソーシアムから脱退することを発表。同プロジェクトを率いる原子力企業フェンノヴォイマの株2%を保持するケスコは、ロイターに対して、「投資リスクが高まったものと見て脱退を決意した」と伝えた。

欧州諸国では、ドイツ、イタリアなど脱原発を決めた数国をのぞき、原発が建設されている。また発送電分離を採用する国が多い。原発は初期投資が膨大になる。そこで最近、コンソーシアム、つまり事業法人をつくり、そこの参加者が負担を引き受ける変わりに、安めの電力を享受するという仕組みで作ろうとする動きがある。このハンヒキヴィ原発もその形式での建設が検討されていた。

ケスコは、フィンランドの二大流通グループのうちの一つ。全市町村に一つはあるスーパーマーケット・チェーンでおなじみで、日本のダイエーやホームセンターのような位置づけだ。これほど国民の毎日の生活に関わる企業が「脱原発」を表明した意義とその影響を解明してみたい。

フィンランドの新設原発プロジェクトとは

(図1)(図2)フィンランド北西部に位置するピュハヨキ

まずこのケスコの言動のニュース性はどこにあるかというと、①フィンランドというフランスに次ぐ欧州第二の原発推進国で、国民の日常生活と密着する大手企業が「脱原発」を表明したこと、②それがまたコンソーシアムの代表には「寝耳に水」であったことと、③さらには、同社の脱退によって新原発プロジェクトの行く末が全く不透明になってしまったという3点である。

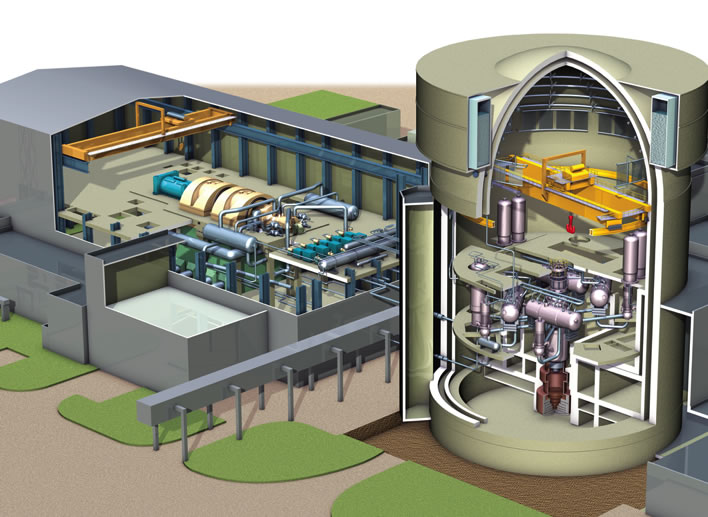

説明しておくと、発電会社のフェンノヴォイマが北西部ピュハヨキに計画しているハンヒキヴィ原発は想定コストが40~60億ユーロ(5千689億~8千540億円)と見られており、2024年からのオペレーションが予定されている。1200メガワットの新原子炉からは、ステンレス鋼企業のオウトクンプやラウタルーッキを含むステークホルダー各社、団体に対し、1メガワット時間当たり50ユーロ(7111円)以下での安価な電力供給を目指している。

同プロジェクトは2013年10月に福一原発事故後に世界で初めて新設原発の許可が下りたプロジェクトだ。事故前には東芝が原子炉の発注先の候補に挙がっていたものの、東芝の大型炉よりもニーズに合った中型炉を提案し、さらにフェンノヴォイマへ33%出資することにも意欲を見せたロシア国営企業のロスアトム((Rosatom))が最終的にサプライヤーに決まったという経緯がある。

欧州第二の原発推進国の新しい傾向

さてフィンランドの新聞の世論調査によるとこの新原発プロジェクトに対しては、フィンランド人の46%が反対し、33%が支持している。さらに調査会社TNS Gallupによれば、ロシアのクリミア半島併合後、ロシア企業が参入していることから、フィンランド人の新原発プロジェクトへの意欲がしぼんでしまったようだ。

ただし、同調査では個別の計画とは別に、「原発を新設するべきか」という問いには52%が支持で45%が反対という賛成が過半数を超える推進傾向であることには変わりがない。

ケスコ側はロイターの取材に対しては「もともと先行き不安定なプロジェクトにより大きなリスクがあると判断した」とだけ回答してきた。3月27日付の同社のプレスリリースには、同社が今後より地球に優しい、再生可能エネルギーを業務用のエネルギー源として追求していく方針も書かれている。

同社の系列の店舗には、近年の環境問題への配慮を受けて、オーガニック、フェアトレードなどエコでエシカル(倫理性を強めた)商品が多く並ぶようになってきた。そのスーパーマーケットに足を運ぶフィンランド人の中には、電力にも地球環境に優しいものを求める傾向があるのだと受け取ることができる。

あるいは、大々的にそこには書きこめない事情もあるかもしれない。フィンランドでは石油でも天然ガスでも元来ロシアへのエネルギー依存が高く、それを避けるために原子力推進されてきた。それなのに新しく建設される原発が、ロシアの国営会社が製造元で主な出資者であるだけでも冷や汗モノなのに、クリミア併合でいよいよロシアに対する国民からの拒絶反応が出たのだとも読める。

「寝耳に水」が与えた影響

ここでいち早く「イチ抜けた」宣言をしたケスコはよかったとして、慌てているのはコンソーシアムのオッタヴァイネン会長だ。新原発の建設には、フィンランド議会が「フィンランドが過半数のオーナーシップを持つこと」を条件づけているからだ。そして、今回のケスコの脱退により、フィンランドにおけるフェンノヴォイマの持分は50%を下回ってしまった。知らせを受けたオッタヴァイネン氏は「発表には驚いたが、夏までには新しい投資者を見つけることができるだろう」とロイターに告げた。

同コンソーシアムは現在、出資に興味を示しているいくつかの企業と話し合いを進めている。フィンランドのオーナーシップを66%にまで引き上げるべく新たな出資者を募る予定もある。もしも新たな投資者が夏までに現れなかった場合、ロスアトムが持分を49%までに引き上げるという選択肢もあるという。いずれにせよコンソーシアムは、白夜の続く夏休みを前に大きな宿題を抱えてしまった。

(図3)ロスアトム社が建設する予定の新原子炉の予想完成図

波紋は広がり、新原発プロジェクトの行く末は

脱原発を目指さなくとも、ただでさえ弱いフィンランド経済の状況から、どの企業でも出資には慎重な動きを見せている。さらに既存の原発のおかげで“どの道安価な”電力価格に満足している他の出資先もケスコと同様にコンソーシアムへの参加を再考しはじめた。

(図表4)ピュハヨキに建設される予定のハンヒキヴィ第一原発

ケスコが指摘したように、このプロジェクトには今までにも様々な変動があり、不安定であり続けた。2010年の起ち上げ当初はドイツの大手エネルギー会社エーオン(E.ON)もプロジェクトのトップインベスターであったが、二年後に企業戦略を見直しコンソーシアムを脱退。それに20社ほどが続いた。また当初は大型炉を検討していたものの、資金調達が難航したために中型炉に変更している。また議会が承認した当初の建設計画の許可内容に対して見直しを計る為、2011年中盤には新コンソーシアムの再編もあった。

また緑の党が、党が連立政権に加盟した当時の「これ以上原発は新設されない」という条件に反するとして、政府からの退陣も表明している。「新設原発プロジェクトの状況はあまりにも変動が激しいので、いっそ新たに申請許可を再検討する方が良いくらいです」と緑の党の党首も発言しているぐらいだ。

ユルキ・カタイネン首相率いる保守政権は、緑の党を除くと、議会の200議席のうち102しか確保しておらず、そのため2015年4月の総選挙を待たずして、早期選挙に持ち込まれる可能性もある。そうでなくても不況でガタガタの議会ではあるものの、事態はもはや、一企業がコンソーシアムから抜けたことから政治問題にまで発展している。

ロシア企業は大いに乗り気

一方ロシアの国策原子力企業ロスアトムは4月15日に、フィンランドと合同の原子炉新設プロジェクトには、ウクライナ危機への世界的制裁による影響は無いという見解を発表した。ロスアトムは、3月には「政治的な障害により同社の国際契約が破談になる可能性がある」と発表しており、英国はすでにロシアがクリミア地域を占領した後に、同社との協定を見直す声明を発表している。

それでもロスアトム側では、フィンランド側のオーナーシップ問題が危うい現時点でもプロジェクトを計画通りに遂行する予定でいる。ロスアトムの輸出部門のゾテーヴァ副社長は「新設原発プロジェクトは政治とは無関係。全ての合意はビジネスのルールに従って取り交わされたもの」とヘルシンキでの会見で回答。「ビジネスのことだけを考えていれば、常に常識が優位に立つものだ」という強気なコメントも添え、これを持ってロスアトムとフェンノヴォイマは新設原子炉建設の契約書を最終締結した。

石油に天然ガスと、ロシアに依存したくない一心で原発を推進してきたフィンランドだが、これで原発さえもロシア頼りになってしまったというのは皮肉な結末だ。その上これらのニュース報道で「既存の原発だけでも十分に安価な電力供給が得られている」という事実が多くのフィンランド人に再認識されたことには大きな意義がある。

2011年10月に新原発の建設が許可され、その決定を喜ぶ地元議会の様子を伝えるヘルシンギンサノマット紙

西部で原発電2 基(オルキルオト1、2 号機)を運営しているフィンランド産業電力(TVO)が建設中の新原発オルキルオト3 号機も工事の遅れから運転開始見込みが当初の2009年から大幅に延期されており、建設費用が大幅に増加している。これだけでも辟易しているのにさらに、無理をしてでも新設原発が要るものだろうかと、さらに多くのフィンランド人が首を傾げるようになったことには間違いがない。

※1ユーロ142円相当(4月29日現在)

(2014年4月30日掲載)

関連記事

-

小型モジュラー炉(Small Modular Reactor)は最近何かと人気が高い。とりわけ3•11つまり福島第一原子力発電所事故後の日本においては、一向に進まない新増設・リプレースのあたかも救世主のような扱いもされて

-

「福島第一原発事故の放射線被曝は、即座の健康被害を引き起こさなかった。そして将来に渡って一般市民、原発事故作業員の大半の健康に影響をおよぼす可能性はほとんどないだろう」。

-

なぜか今ごろ「東電がメルトダウンを隠蔽した」とか「民主党政権が隠蔽させた」とかいう話が出ているが、この手の話は根本的な誤解にもとづいている。

-

元経産官僚で、国際環境経済研究所河野太郎議員は2014年6月11日付ブログ記事「いよいよ電力の自由化へ」で、以下のようなことを述べておられる。続きを読む

-

IPCC報告は、国際交渉や各国に影響を与えてきた。放送に出演の澤昭裕氏は経産省環境政策課長として、温暖化対策に向き合った経験がある。「温暖化対策の国際的枠組みと日本の政策は今、どのようになっているのですか」という池田氏からの問いに、次のようにまとめた。

-

3.11から7年が経過したが、我が国の原子力は相変わらずかつてない苦境に陥っており、とくに核燃料サイクルやバックエンド分野(再処理、プルトニウム利用、廃棄物処分など)では様々な困難に直面している。とりわけプルトニウム問題

-

その日深夜、出力調整の試験をやるということは聞いていた。しかし現場にはいなかった。事故は午前1時36分に起こったが、私は電話の連絡を受けて、プリピャチ市の自宅から午前5時には駆けつけ、高い放射線だったが制御室で事故の対策をした。電気関係の復旧作業をした。

-

全国の電力会社で、太陽光発電の接続申し込みを受けつけないトラブルが広がっている。これは2012年7月から始まった固定価格買い取り制度(FIT)によって、大量に発電設備が設置されたことが原因である。2年間に認定された太陽光発電設備の総発電量は約7000万kW、日本の電力使用量の70%にのぼる膨大な設備である。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間