SMRの真贋を問う

小型モジュラー炉(Small Modular Reactor)は最近何かと人気が高い。とりわけ3•11つまり福島第一原子力発電所事故後の日本においては、一向に進まない新増設・リプレースのあたかも救世主のような扱いもされている。

zhongguo/iStock

事故を起こした福島一原子力発電所の原子炉が大型炉であり、大型炉はシビアアクシデントに脆弱、そして〝大型炉=悪〟のイメージがあるかもしれない。しかし、福島第一の1号機は出力が46万kWeであり、実に小型なのである。(※ 国際原子力機関の定義では小型炉は30万kWe以下、70万kWe以下を中型炉としている)

「小型炉とは 冷却しやすく、安全に配慮」(日経新聞2021年4月5日)などという流説を最近よく目にするが、冷却しやすく安全が桁違いに向上した大型炉はすでにこの世に存在し稼働している。AP1000や華龍1号がそれである。それらに相当する原子炉設計は日本にもある。それはかつてトルコに輸出が決まりかけていたATMEA1である。

小型炉のメリットとは

私も大学院生向けの講義のなかで、SMRについては以下のようなメリットがあると解説しているが、同時に各論点の問題点についても説明している。

- 大型炉に比べて安全性が高い。

- 簡素化と標準化が馴染みやすく、工場生産によってQA/QCが容易になりコスト安になる。

- モジュール化することで柔軟性のある出力規模が実現できるので立地が有利になる。

良いことづくめである。

本当にそうなのだろうか?・・・それぞれを検証してみたい。

安全性

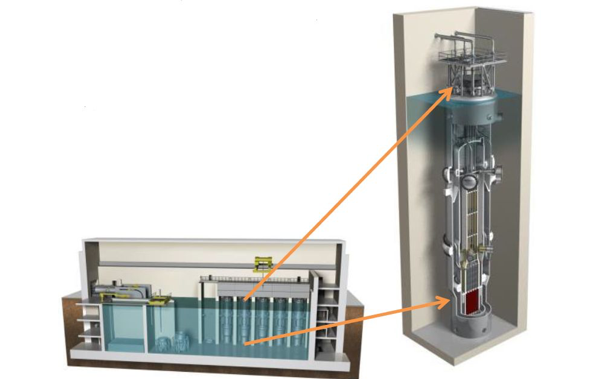

出力規模が小さい小型モジュラー炉、例えばNuScale社デザインの1モジュールの電気出力は50MWe、は1000MWe(100万kWe)を超える現行の大型軽水炉に比べて次のような安全上のメリットがあるとされている。

NuScale社のSMRの概念図(NuScale社提供)

①出力が低い、②表面積対体積比が大きく除熱が容易(特に事故時)、③核分裂を引き起こす中性子の漏れが大きい。これらによって本質的に安全な原子炉が実現可能だという。シビアアクシデント時に電気によって動く動的なシステムに頼らずとも〝受動的(passive)〟な仕組みで安全が確保されるというのである。受動的な仕組みには、例えば、大量の水をタンクに蓄えていざという時に重力で落下させて冷やすことや自然循環によって炉心を冷やすことがある。

ところがこのような受動的安全システムは、すでに大型炉において実現している。大型炉の方が先行しているのである。その実例は、中国ですでに商業運転をしているAP1000(米国ウエスティングハウス社)や華龍1号(自国開発)である。そしてごく最近では米国ジョージア州で建造しているボーグル原子力発電所3、4号機(ともにAP1000)がある。

つまり、安全性においてSMRに格段のアドバンテージがあるとは言い難い。

新設中のボーグル原子力発電所(27 Apr 2021原子力産業新聞)

コスト安

工場でのライン生産、一体型生産が可能になる。工場で原子炉が造られる——本当だろうか。家電製品、自動車、プレハブ住宅がイメージされる。日本の年間自動車生産台数は約970万台(2019年)、プレハブ住宅は約14万戸(2016年)である。

世界エネルギー機関(IEA)は4月20日に『グローバルエネルギーレビュー2021』を公表した。2021年の原子力による総発電量は2%増加の予測である。2019年末で世界の原子力設備容量は392×1000MWeであったので、この2%は7840MWeである。これはNuScaleのモジュール156台程度である。たったこの程度なのである。これで本当に工場を〝食わせて〟いけるのだろうか。

大型炉1基分の出力を得るには、NuScaleのモジュールが最低12台は必要になる。さる大手メーカーの試算によれば、むしろ大型炉1基の方が安く上がるという。

立地の容易性

これには先例がある。ただし、挫折した例である。日本は東芝–電力中央研究所が4S炉と称する小型炉を精力的に研究し、米国NRCの型式認証も所得しようとしていた。発電規模は10MWe-50MWeである。2000年代当初の話である。立地もほぼ決まっていた。米国アラスカ州の都市ガリーナ(人口500名弱)が2004年に誘致を検討開始したが、原子炉の設置は実現されないまま今に至っている。その事情は不詳。

小型炉の場合、都市に近接して立地することがポイントになる。それは、例えば100km以上の遠隔立地になれば送電ロスが影響し、コスト的に見合わなくなる。NuScaleの50MWeでは約5万個の家庭の電力が賄える。日本の5万人都市といえば、首都圏では逗子市、京阪神では四條畷市、島嶼では宮古島市がある。果たして、小型原子炉誘致の現実味はあるのだろうか。

あるいは、人口とは不釣り合いな巨大産業を抱えるコンビナートに複数モジュールを設置するなどが考えられる。そのような例は過去にも検討されていたが、実を結んでいない。

いずれにしても、SMRなら立地の可能性、需要のバリエーションが増えるとはなかなか言い難い。

なお、NuScaleの初号機の米国内での建設計画がユタ州市町村公社(UAMPS)によって進められている。しかし、これは米国エネルギー省がその管轄下にあるアイダホ国立研究所(INL)の敷地を提供したものであり、極めて特殊なケースであり実態は国公立発電所である。UAMPSは2029年内にもこのINL内サイトで最初のモジュールの稼働を開始すると表明しているが今後の成り行きを見守りたい。

小型炉あるいは小型モジュラー炉にメリットはありそうだ。

関連記事

-

28年前、旧ソ連邦のウクライナで4号機が放射能を火山のように噴出させて以来、チェルノブイリの名前は原子力の悪夢のような面の同義語となってきた。そのチェルノブイリでは現在、巨大な国際プロジェクトが進行している。高い放射能を帯びた原子炉の残骸を、劣化したコンクリート製の「石棺」ごと、今後100年間以上封じ込める巨大な鋼鉄製シェルターの建設作業だ。

-

共存共栄への可能性 私は再エネ派の人々とテレビ番組やシンポジウムなどで討論や対話をする機会が時々ある。原子力推進派のなかでは稀な部類であると思っている。メディアでもシンポジウムでも、再エネvs.原子力という旧態依然の構図

-

前回お知らせした「非政府エネルギー基本計画」の11項目の提言について、3回にわたって掲載する。まずは第1回目。 (前回:強く豊かな日本のためのエネルギー基本計画案を提言する) なお報告書の正式名称は「エネルギードミナンス

-

菅首相が昨年末にCO2を2050年までにゼロにすると宣言して以来、日本政府は「脱炭素祭り」を続けている。中心にあるのは「グリーン成長戦略」で、「経済と環境の好循環」によってグリーン成長を実現する、としている。 そして、「

-

先日、日本の原子力関連産業が集合する原産会議の年次大会が催され、そのうちの一つのセッションで次のようなスピーチをしてきた。官民の原子力コミュニティの住人が、原子力の必要性の陰に隠れて、福島事故がもたらした原因を真剣に究明せず、対策もおざなりのまま行動パターンがまるで変化せず、では原子力技術に対する信頼回復は望むべくもない、という内容だ。

-

ペロブスカイト太陽電池は「軽くて曲がる太陽光パネル」として脚光を浴びてきた。技術開発は進んでおり、研究室レベルではセルの変換効率は26.7%に達したと報告された。シリコン型太陽電池と層を重ねたタンデム型では28.6%にも

-

7月2日付の各紙の報道によれば、7月1日の原子力規制委員会での審議とそのあとの記者会見の場でまたまた、とんでもないことが起こっている。

-

新たなエネルギー政策案が示す未来 昨年末も押し迫って政府の第7次エネルギー基本計画案、地球温暖化対策計画案、そしてGX2040ビジョンという今後の我が国の環境・エネルギー・産業・経済成長政策の3点セットがそれぞれの審議会

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間