ゼロカーボンの旗手:N-RHESのメリットと可能性

Ron and Patty Thomas/iStock

共存共栄への可能性

私は再エネ派の人々とテレビ番組やシンポジウムなどで討論や対話をする機会が時々ある。原子力推進派のなかでは稀な部類であると思っている。メディアでもシンポジウムでも、再エネvs.原子力という旧態依然の構図である。そのような機会に「再エネと原子力は共存共栄の道を探り、実現すべきではないか」と言えば、再エネ派からは「ありえない」と一笑に付される。

本当にありえないのだろうか?

実は、共存共栄のアイデアは米国などで提案されている。「原子力–再エネハイブリッドシステム(Nuclear-Renewable Hybrid Energy System: N-RHES)」と呼ばれる注1)。

このシステムの概念では、原子力と再エネの共存共栄への道は3つのケースに分類される。

① 原子力と再エネが強く結合されたケース

② 熱的に結合されたケース

③ 緩く結合された給電のみのケース

である。

ここではケース①について、そのメリットと可能性を紹介し、2050年ゼロカーボン(NetZero注2))に向けて旗手になりうることを伝えたい。

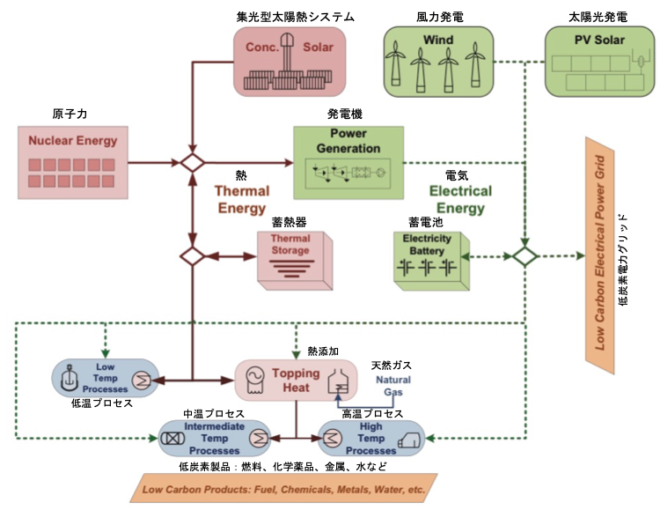

システム構成

原子力と再エネが強く結合されたケース①の概念は図1のようになる。このケースでは、原子力および再生可能エネルギーの各要素は、共通の電力回路で結合されて統合的に制御される。その結果、このシステム全体の電力グリッドへの接続は1つになる。このケースではシステムを統合的に運用することが容易であり、結果的に収益の最適化もしやすい。統合的に運用するには、当然ながら単一の事業者が全体を運営することが望ましい。

図1 原子力と再エネが強く結合されたハイブリッドシステム(N-RHES) ©️Idaho National Laboratory

N-RHESのメリット

図1より、N-RHESのシステムが、変動する再生可能エネルギー源を単独で電源として利用するよりも優れた電気供給システムになることは明らかである。原子力と再エネを組み合わせることで、実質的にゼロカーボンでありながら、家庭、産業、運輸で必要となる電力のみならず熱が安定供給できるようになる道を拓くのである。主たるメリットをまとめると以下のようになる。

- 原子力と再エネのバランスをはかることで、エネルギー生産のコストを低減し、変動性が解消できる。

- 原子炉の運転にほとんど影響を及ぼすことなしに、再エネ電気を含めて給電指令に対応できる。なお、再エネ単独では給電指令に対応できない。

- 現状の原子力発電所は原子炉で発生する熱の約60%を捨てている(廃熱)が、その廃熱を活用すると同時に集光型太陽熱システムや蓄熱システムと統合して、熱を必要とする他の産業分野に供給することができる。

- 余剰の熱や電気を利用して飲料水や水素も製造可能になる。

再エネvs.原子力から協働へ

いいことずくめのようにも思えるが、実際にはこのシステムを使えるものにするには少なからぬ課題がある。例えば、需要と供給のバランスを常に維持しなければ停電に陥るので、発電および熱供給側の各コンポーネントと需要側の各コンポーネント(送電網につながる需要家、処理プラントなど)から時々刻々発生する信号を統合的に処理するシステム開発は必須である。

その問題は最近革新が著しい高速処理のコンピュータやA Iが切り拓いていく可能性が高い。サイバーテロに対する強靭性も当然求められる。

いずれにしても、原子力vs.再エネといういまだに根強くある偏狭で姑息な溝を橋渡しして、再エネと原子力の共存共栄の道を協働して開いていくことが、2050カーボンニュートラルの実現のための近道になるのではないだろうか。

注1)https://www.energy.gov/sites/default/files/2016/06/f32/QTR2015-4K-Hybrid-Nuclear-Renewable-Energy-Systems.pdf

注2) 英語圏ではNetZeroが比較的よく使われている。カーボンニュートラルと明確な使い分けはない。https://www.ecology-plan.co.jp/information/16211/

関連記事

-

田中 雄三 国際エネルギー機関(IEA)が公表した、世界のCO2排出量を実質ゼロとするIEAロードマップ(以下IEA-NZEと略)は高い関心を集めています。しかし、必要なのは世界のロードマップではなく、日本のロードマップ

-

COP27が終わった。筆者も後半1週間、エジプトのシャルム・エル・シェイクで開催された国連「気候変動枠組条約」締約国会合であるCOPの場に参加してきたが、いろいろな意味でCOPの役割が変貌していることを痛感するとともに、

-

1ミリシーベルトの壁に最も苦悩しているのは、いま福島の浜通りの故郷から避難している人々だ。帰りたくても帰れない。もちろん、川内村や広野町のように帰還が実現した地域の皆さんもいる。

-

総裁候補の原発観 今の自民党総裁選をリードしているとされる河野太郎氏は、〝原発再稼働容認に転換〟とも伝えられたが注1)、今も昔も強烈かつ確信的な反原発の思想の持ち主である。河野氏の基本理念は核燃料サイクル注2)を止めるこ

-

小泉純一郎元総理が4/14に「原発ゼロ・自然エネルギー推進連盟」なる団体を立ち上げて、脱原発運動を本格化させる動きを見せている。またこれに呼応した動きかわからないが、民進党内部でも有志による脱原発に向けた政策の検討が活発

-

日本の防衛のコンセプトではいま「機動分散運用」ということが言われている。 台湾有事などで米国と日本が戦争に巻き込まれた場合に、空軍基地がミサイル攻撃を受けて一定程度損傷することを見越して、いくつかの基地に航空機などの軍事

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 前回、論点㉔で、地域ごとに見ると気温は大きく変動してきた

-

筆者は1960年代後半に大学院(機械工学専攻)を卒業し、重工業メーカーで約30年間にわたり原子力発電所の設計、開発、保守に携わってきた。2004年に第一線を退いてから原子力技術者OBの団体であるエネルギー問題に発言する会(通称:エネルギー会)に入会し、次世代層への技術伝承・人材育成、政策提言、マスコミ報道へ意見、雑誌などへ投稿、シンポジウムの開催など行なってきた。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間