東電「福島復興本社」に期待?地元の不信、不満を受けとめてほしい

爆発直後の福島第1原発3号機の画像(東京電力)

GEPRに一般投稿があった。筆者は原子力関係企業の技術者で、福島県の除染活動に協力している。

(以下本文)

東電に対する現地の声

東京電力の福島復興本社が本年1月1日に設立された。

ようやく福島原発事故の後始末に、東電自らが立ち上がった感があるが、あの事故から2年近くも経った後での体制強化であり、事故当事者の動きとしては、あまりに遅いようにも映る。

この間、除染などの復旧事業はこれまで言われているように遅々として進んでいるとはいえない。中間貯蔵施設の立地や除染基準などで、国の動きが迷走していることにもよる。しかし事故の責任者である東電は復興本社を通じて、今からでもこの2年を全力で取り戻す気持ちで立ち向かってほしいものだ。

事故が起こって数カ月が経った頃だが、私は福島に伺った際、ある避難区域にお住まいの方々からこんなコメントを聞かされた。

「東京電力には本当に腹が立つ。とにかく一言文句を言いたい。しかし何時までも起こってしまった事をとやかく言っても仕方ない。東電は当事者として前面に出てきて全力で復旧復興に取り組んで貰いたい」

「一言いわせてもらえれば、留飲も多少は下がる。後は我々と一緒になって除染をはじめ、復旧作業をやってくれると期待したが、待てど暮らせど、何時まで経っても東電は我々の前に姿を見せない」

「事故を起こした当事者が何もせず、後始末を被害者に押しつけている。除染事業の元請けは東京の大手ゼネコン、実際に作業をするのは孫請けひ孫請け以下の地元中小だ。地元の声をもっと聞いて欲しいが中央にはなかなか届かない」

「住民が独自に何かしようとするといろんな規制が立ちはだかる。地元行政も国の規制機関のもとでしか動けず、その動きはすこぶる鈍い。この緊急事態ともいえる時に平時のルールでしか事を進めず、本当に地元の状況を理解し、復旧をしようとしているのか」

というような声だった。少し極端な部分はあるにせよ、遠からずだ。

失望を受け止め、前向きな現地の動きに協力を

事故直後は避難区域の方は復旧復興への対処方法が分からず、東電に憤りを覚えつつも、幾分かは期待していた状況だったと思う。

しかし期待は2年近くも実現されず、最近では東電に対する淡い期待は冷え切り、行政に対する不満も大きく、失望感だけが大きくなってきた。国民の皆さんから見捨てられた、という感情すら芽生えていた。

東電は自らの発電所事故の収束等で大変だったとは思う。しかし不十分な態勢であったとしても、事故直後に地元復旧復興のため、機敏に動く必要があった。今回設立した「福島復興本社」とまではいかないまでも、前面に出てきて、存在感をもう少し出した組織を置くべきであったのではないか。そうすれば、地元行政の対応や復旧のスピード、それに地元の理解も今の状況とは大きく違っていたのではないかと思う。極めて残念である。

しかし、地元には「起こってしまったことを何時までもとやかく言っても仕方ない。自分たちだけででも何とかしよう」という、前向きな気持ちも大きい。福島事故からの復旧復興にはまだまだ多くの課題が残されており、東電の「福島復興本社」がなすべきことは多々ある。地元の期待も再度膨らんできているはずだ。

遅れの取り戻しは今からでも間に合う

東電はこの2年間で失った地元の信頼を幾分かでも取り戻し、地元の立場に立って復旧復興に努めて貰いたい。そのためには福島復興本社の社員個々人が忘れてはならないのは、組織の論理を捨て、住民個々人の立場にたって行動することである。そういった感覚を東電社員が自然に持てるよう、同本社のトップ・石崎芳行代表(副社長)が先頭に立ってお手本を示すべきだろう。

事故直後からの国、東電の対応のまずさが、原子力に対する反対の声に大きく影響しているのは間違いない。福島復興本社は地元の方々の生活を取り戻すために設立されたものであるが、その活動の評価は、今後のわが国の原子力に対する国民の評価にも大きく影響を及ぼすことも忘れてはならない。今度こそ地元を裏切ってはならない。もし再び地元を裏切るようなことになれば、地元の反感が増幅するだけでなく、今後、原子力が日本の中で生き延びていく道は閉ざされてしまう。

福島の地元はまだまだ緊急事態の状況にある。復興本社は平時のルールで物事を四角四面に処理するのではなく、地元の方々の気持ちをしっかり汲み取り、あらゆる知恵を使って地元と一体になって迅速果敢に進んで行ってもらいたい。地元の方々のためにでもあるが、東電が今後も東電としてやっていくつもりがあるならば、行動で示してほしい。

(2013年2月18日掲載)

関連記事

-

福島県では原発事故当時18歳以下だった27万人の甲状腺診断が行われています。今年2月には「75人に甲状腺がんとその疑いを発見」との発表が福島県からありました。子どもの甲状腺がんの発生率は、100万人に1〜2人という報道もあります。どのように考えるべきでしょうか。中川 これは、原発事故の影響によるものではありません。

-

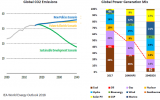

化石賞 日本はCOP26でも岸田首相が早々に化石賞を受賞して、日本の温暖化ガス排出量削減対策に批判が浴びせられた。とりわけ石炭火力発電に対して。しかし、日本の石炭火力技術は世界の最先端にある。この技術を世界の先進国のみな

-

石炭火力に対する逆風がますます強まっている。環境団体はパリ協定の2℃目標を達成するため、石炭関連資産からの資本引き上げを唱道し、世界の石炭資源の88%は使わずに地中に留めておくべきだと主張している。COP24では議長国ポ

-

日本でも、遺伝子組み換え(GMO)作物が話題になってきた。それ自体は悪いことではないのだが、このブログ記事に典型的にみられるように、ほとんどがGMOと農薬を混同している。これは逆である。GMOは農薬を減らす技術なのだ。

-

中国国家電網のロゴ問題をきっかけに強い批判を浴びていた内閣府の再エネタスクフォースの廃止が決まった。当然である。根拠法もなく河野太郎氏の集めた「私兵」が他の役所に殴り込み、大林ミカ氏のような活動家がエネルギー基本計画にま

-

3・11の福島原子力事故は、日本のみならず世界の原子力市場に多大なる影響を及ぼした。日本では、原子力安全のみならず原子力行政そのものへの信頼が失墜した。原子力に従事してきた専門家として、また政府の一員として、深く反省するとともに、被災者・避難を余儀なくされている方たちに深くお詫び申し上げたい。

-

過去10年のエネルギー政策においては、京都議定書のエネルギー起源CO2排出削減の約束水準が大前提の数量制約として君臨してきたと言える。当該約束水準の下では、エネルギー政策の選択肢は「負担の大きい省エネ・新エネ」か「リスクのある原子力発電」か「海外排出権購入」かという3択であった。

-

(書評:ディーター・ヘルム「Climate Crunch」) 我が国の環境関係者、マスメディアの間では「欧州は温暖化政策のリーダーであり、欧州を見習うべきだ」という見方が強い。とりわけ福島第一原発事故後は原発をフェーズア

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間