小泉氏が希望を託す蓄電技術に未来はあるのか

(アゴラ版)

小泉元首相の講演の内容がハフィントンポストに出ている。この問題は、これまで最初から立場が決まっていることが多かったが、彼はまじめに勉強した結果、意見を変えたらしい。それなりに筋は通っているが、ほとんどはよくある錯覚だ。彼は再生可能エネルギーに希望を託しているようだが、「直感の人」だから数字に弱い。

ちょっと前まで、「太陽光なんて太陽が陰ったらダメだ、風力なんて風が吹かなかったらダメだ」と言われましたけれど、今は蓄電技術が進んできたじゃないですか。日本はかつては「自動車から排気ガスが大量にCO2を出すからダメだ」と、今や石油ショック以来、世界一厳しい排出基準を作って、世界で売れているじゃないですか。

これは河野太郎氏の話とよく似ている。マスキー法ができたときも、アメリカの自動車メーカーは「不可能だ」といったが、日本メーカーはそれを根性でクリアした、という話だ。同じように蓄電技術が進歩すれば、再生可能エネルギーの効率は上がる。これは論理的には正しい。問題は、蓄電技術がどれぐらい進歩する可能性があるかだ。

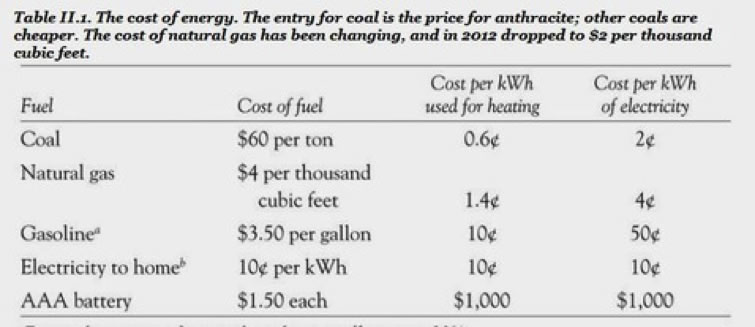

これはMullerの表だが、AAAバッテリーのコストは家庭用の電気代に比べても1万倍で、この差はここ数十年、ほとんど縮まっていない。携帯電話などでバッテリーの市場は飛躍的に拡大したが、蓄電時間はたかだか数倍にしかなっていない。1万倍の差を根性で埋めようというのは、日本軍の「必勝の信念」と同じ、客観情勢を無視した精神論である。

もちろんブレークスルーの可能性は、論理的にはある。日本はこの分野で先進国なので、蓄電技術の研究開発を国が支援することは重要だ。再生可能エネルギー+バッテリーのコストが化石燃料の10倍ぐらいまで下がったら、合理的な選択肢に入るだろう。小泉氏がそれを言っているなら賛成だが、1万倍の技術進歩を前提にして「脱原発」を主張しているなら「無責任」といわれてもしょうがない。

追記:「AAAバッテリーは使い捨ての1次電池なので、再生可能エネルギーとは無関係だ」というコメントがあったが、電気自動車の2次電池のコストもやっと200ドル/kWhを切るかどうかで、テスラでもこれ以上は下がらないと言っている。2次電池は「エネルギー源」ではないので、これに再エネのコストを加算しなければならない。それにリチウムなどの稀少金属で何万kWも蓄電できない。

(2013年11月5日掲載)

関連記事

-

再稼働に反対する最も大きな理由 各種世論調査では再稼働に反対する人の割合が多い。反対理由の最大公約数は、 万一事故が起きた時の影響が大きい→事故対策が不明、 どれだけ安全になったのかが判らない→安全性が不明、 原発が再稼

-

福島第一原発事故を受けて、日本のエネルギー政策は混乱を続けている。そして、原発が争点になりそうな衆議院の解散総選挙が迫る。読者の皆さまに役立てるため、現状と主要政党のエネルギー政策を整理する。

-

科学的根拠の無い極端な気候危機説が溢れかえっているのは日本だけではなく米国も同じだ。 米国の大手テレビ局であるフォックス・ニュースの名物キャスターであるタッカー・カールソンが気候危機説を真向から批判している番組があったの

-

アゴラ研究所の運営するエネルギー研究機関のGEPRはサイトを更新しました。 1)【アゴラシンポジウム】成長の可能性に満ちる農業 アゴラは12月に農業シンポジウムを行います。石破茂自民党衆議院議員が出席します。詳細はこのお

-

令和2年版の防災白書には「気候変動×防災」という特集が組まれており、それを見たメディアが「地球温暖化によって、過去30年に大雨の日数が1.7倍になり、水害が激甚化した」としばしば書いている。 だがこれはフェイクニュースで

-

国民民主党の玉木代表が「再エネ賦課金の徴収停止」という緊急提案を発表した。 国民民主党は、電気代高騰対策として「再エネ賦課金の徴収停止」による電気代1割強の値下げを追加公約として発表しました。家庭用電気代の約12%、産業

-

東京新聞によれば、学術会議が「放射性廃棄物の処理方法が決まらない電力会社には再稼動を認可するな」という提言を17日にまとめ、3月に公表するらしい。これは関係者も以前から懸念していたが、本当にやるようだ。文書をみていないので確かなことはいえないが、もし学術会議が核廃棄物の処理を条件として原発の運転停止を提言するとすれば違法である。

-

はじめに 原子力発電は福一事故から7年経つが再稼働した原子力発電所は7基[注1]だけだ。近日中に再稼働予定の玄海4号機、大飯4号機を加えると9基になり1.3基/年になる。 もう一つ大きな課題は低稼働率だ。日本は年70%と

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間