核廃棄物、国の責任の形とは? — 原子力関係者の提言から考える

エネルギー問題に発言する会、日本原子力学会シニアネットワーク(SNW) が昨年12月に以下の提言を行った.

小泉純一郎元首相は、使用済核燃料の最終処分地が見つからないことを根拠にして、脱原発の主張を繰り返している。そのことから、かねてからの問題であった最終処分地の選定が大きく問題になっている。これまで、経産大臣認可機関のNUMO(原子力発電環境整備機構)が中心になって自治体への情報提供と、立地の検討を行っているが、一向に進んでいない。

その取り組みについて、以下の提言と附属文章が、国の関与の形の一方向を示す提言となるために掲載する。添付資料もこれまでの状況を概観するのに役立つものだ。ただし、この提言も、常設の組織と法律による国の責任という今の制度の改善点は示すものの、解決の具体策は示せていない。この最終処分は、技術的にはそれほど難しい問題ではない。しかしパブリック・アクセプタンス(社会の受け入れ)がなく、政治的に難しい問題となっており、解決のめどが立っていない。

両団体は企業、研究者、官僚の経歴を持つシニア層の原子力関係者からなる。

提言

放射性廃棄物の最終処分の実施方策については、以下の事項を踏まえて法の枠組みを変更する。

- 放射性廃棄物の最終処分は人類の健全な生活環境を持続することをねらいとし、国の責任で実施することを法律で定める。

この法律では、最終処分事業の目的を「人間の健康、環境の保全、将来世代への責任」と明示する。この目的は2003年に批准した「放射性廃棄物等安全条約」に示される国際的な共通理念である。

- 経済産業大臣を長とする常設の委員会を設置し、併せて国の最終処分実施機関を設立し、高レベル放射性廃棄物のみならず国内で発生するすべての放射性廃棄物の処分を対象として国が一貫して実施する体制を構築する。

委員会は、ガラス固化体の貯蔵管理ができている現状を踏まえ、最終処分の開始時期などを含めた代替技術の評価検討、地層処分について埋設廃棄物の回収可能性などを含む我が国に適した技術的選択肢を提示、最終処分地の選定方式の選択肢の提示、最終処分地の選定、最終処分実施機関の指導、ならびに最終処分に関わる最終処分実施機関と国民・地域社会との仲介(メディエーション)をおこなう。また、委員会のもとに、最終処分について国民・地域社会の学習を支援する仕組みを構築する。

最終処分実施機関は、委員会による最終処分地選定に対する技術支援、最終処分の実施、最終処分に関わる研究開発を行う。最終処分事業は、福島事故以降、一層高いガバナンスを有する法人が実施することが求められる。そのために、最終処分実施機関は、国が設立する法人とする。

以上

添付資料

添付資料1 最終処分法制定後の立法の背景の変化

添付資料2 提言に対する補足説明-高レベル放射性廃棄物問題の要因と分析-

★この提言に関するお問い合わせは下記にお願いします。

坪谷隆夫: 電子メール officetsuboya@nifty.com

石井正則: 電子メール m_ishii@flamenco.plala.or.jp

(2014年2月3日)

関連記事

-

池田・本日は専門家を招き、さまざまな視点から問題を考えます。まず「遺伝子組み換え」という言葉に私たちは、なじみがありません。説明をいただけますか。 田部井・私たちの食べる農作物はたいてい品種改良で作られています。遺伝子組み換えはその技術の一つです。品種改良は花粉を交配させ作ってきましたが、遺伝子組み換えは重要な形質を持つ遺伝子を持ってきて植物の種子に加えるというものです。

-

9月11日に日本学術会議が原子力委員会の審議依頼に応じて発表した「高レベル放射性廃棄物の処分について」という報告書は「政府の進めている地層処分に科学者が待ったをかけた」と話題になったが、その内容には疑問が多い。

-

3月26日公開。アゴラ・GEPRは映像コンテンツを配信し、その中で「Vlog」という短い映像を提供している。21世紀政策研究所の研究主幹・澤昭裕さんの主張。原子力規制の運用について、「規制哲学」に焦点をあてて研究を行い、規制委の制度見直しの提案を試みるという。また現場に即した福島事故の教訓を学びとり、日本と世界の原子力技術者に役立つように、教材にしようと考えているそうだ。

-

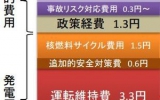

ブルームバーグ 2月3日記事。福島の原発事故後に安全基準が世界的に強化されたことで原発の建設期間が長期化し、建設の費用が増加している。

-

昨年10月に公開された東京電力社内のテレビ会議の模様を見た。福島第一原発免震重要棟緊急対策室本部と本店非常災害対策室とのやりとりを中心に、時々福島オフサイトセンターを含めたコミュニケーションの様子の所々を、5時間余り分ピックアップして、音声入りの動画を公開したものだ。また、その後11月末にも追加の画像公開がなされている。

-

東電の賠償・廃炉費用は21.5兆円にのぼり、経産省は崖っぷちに追い詰められた。世耕経産相は記者会見で「東電は債務超過ではない」と言ったが、来年3月までに債務の処理方法を決めないと、純資産2兆3000億円の東電は債務超過になる。

-

アゴラ研究所の運営する映像コンテンツ言論アリーナ。6月24日はエネルギーアナリストの岩瀬昇氏を招き、「原油価格、乱高下の謎を解く」という放送を行った。岩瀬氏はかつて三井物産に勤務し、石油ビジネスにかかわった。アゴラの寄稿者でもある。

-

今回は太陽光発電のエネルギー政策における位置付けの現状、今後のあり方について簡単に考えていきたい。まずは前回紹介した経済産業省の太陽光発電に対する規制強化をめぐる動向を総括することから始める。 前回の記事で述べた通り、太

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間