エネルギー体制の整備が東アジア経済成長のエンジン-フィリピンの挑戦

(GEPR編集部より)フィリピンは経済成長が著しい。そして15年10月にAPEC(環太平洋経済協力会議)のエネルギー担当大臣会合が開かれた。取材を申し込んだところ、議長のフィリピンのモンサダ・エネルギー大臣の寄稿をいただいた。それを掲載する。

(以下本文)

過去10年間、東南アジア諸国は急速に、世界の主要な経済の成長エンジンの一つとなった。年成長率6%以上のアジアにおける「輝ける経済の星」に位置するフィリピンは、この地域における経済成長の中心となっている。現在はアジア地域の経済成長は減速しているが、フィリピン経済は世界的に見て今でも急速に成長している国の一つだ。

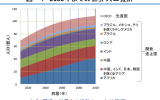

急速な経済成長を背景に、アジア地域のエネルギー消費量は劇的に上昇している。東南アジアのエネルギー需要は、過去25年間でほぼ倍増した。原油の輸入は、2040年に現時点から倍増すると予想されている。しかしエネルギーでは輸入に過度に依存していることによって、突然の供給の途絶や、エネルギー価格の変動に対して、この地域が脆弱になっている。したがって総合的なエネルギー安全保障戦略を実施する必要が強まっている。

エネルギー安全保障の課題に対処

かなりの程度まで、フィリピンは供給の安全保障を確保する対策を行ってきた。バランスの取れたエネルギーミックスと、再生可能エネルギーの開発と利用を適切に確保するものだ。

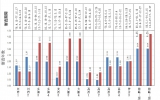

2012年には、フィリピンの一次エネルギー総消費量は、1.307兆BTU単位に達し、そのうち41%が原油、22%が石炭、19%がバイオマス、そして残りの18%が天然ガスやその他の再生可能エネルギー源から成り立っている。

国家再生可能エネルギープログラム(NREP)と2008年の再生可能エネルギー法からは導入された「フィード・イン・タリフ」(固定価格買取制度:FIT)が、再エネ事業者の参加者のビジネスを刺激し、そしてカーボンフットプリント(経済活動における炭素使用量)を減らすために実施されている。しかし、その実績以上のことを実行する必要が出ている。

「三つ又戦略」を実行

そのため、フィリピン政府は、こうした挑戦に対応するために、「効果的」「包括的」「持続可能」な「三つ又戦略」の実施を、果断に実行しようとしている。政府は、国産エネルギーの増加を、効率性を増しながら行う計画を立てている。それを再エネ比率の増加、そして低炭素化、さらに経済の加速的な発展を伴うことで成し遂げようとしている。

またアジア地域のエネルギーの共同開発を通して、インフラを強化することも最優先事項としている。フィリピン政府は、2001年の電力産業改革法の成立と共に、電力セクター改革を強化し、エネルギー分野に投資する民間開発事業者を支援してきた。また政府は、すべての主要な島を相互接続するために電力網整備の拡大を支援している。

この結果、2011年には16GW(ギガワット)だった国の発電能力が2030年に29GWへと劇的に増加することが予想されている。一連の政策はすべて、誰もが容易にアクセスでき、90%以上の家庭を電化する現代的な電力システムをつくるという国の目標を達成することを意図している。同時に政府は「エネルギー総合プログラム」と呼ばれる民間企業への支援を通じて、国内資源の石油、石炭探査の投資を促進している。

またフィリピンは、世界第二位の地熱発電の生産能力がある国であり、低炭素経済への移行への強い決意を国が示している。地熱を活用し、2030年までに、現在の3倍に当たる15GWの再エネの発電容量を目指している。また重要なエネルギーの効率的活用を促進するために政府が2030年までに保有するすべての公共車両の30%をがクリーンな代替燃料で運用する目標を設定した。

アジア・太平洋地域のため、フィリピンは2015年10月に第12回APECエネルギー大臣会合を開催した。そこでは、強く積極的で、相互に有益なエネルギー安全保障を確保すること、また弾力性、災害に耐久性の強いAPECエネルギーネットワークの構築に貢献することを約束した。

最後に、フィリピンは、APECで、「エネルギーの耐久性のためのタスクフォース」について米国と共に共同議長国になっている。APEC諸国の経済のための強く、持続的な成長のための、ハイレベルの議論を行い、その協力の道を開こうとしている。

すべての政策や取り組みが整えられれば、フィリピンの政策は、自国だけではなく、地域全体のエネルギー安全保障を確保するための努力を実効化していくものとなるだろう。

(2016年1月18日掲載)

関連記事

-

少し前の話になりますが、2016年12月20日に経済産業省に設置されていた「東京電力改革・1F問題委員会」において、「東京電力改革提言」なる報告書がまとめられました。この提言では福島における原発事故の対策費用の全体像が初

-

はじめに 原子力規制委員会は2013年7月8日に新規制基準を施行し“適合性審査”を実施している。これに合格しないと再稼働を認めないと言っているので、即日、4社の電力会社の10基の原発が申請した。これまでに4社14基の原発

-

今年も夏が本格化している。 一般に夏と冬は電力需給が大きく、供給責任を持つ電力会社は変動する需要を満たすために万全の対策をとる。2011年以前であればいわゆる旧一般電気事業者と呼ばれる大手電力会社が供給をほぼ独占しており

-

エネルギー問題では、常に多面的な考え方が要求される。例えば、話題になった原子力発電所の廃棄物の問題は重要だが、エネルギー問題を考える際には、他にもいくつかの点を考える必要がある。その重要な点の一つが、安全保障問題だ。最近欧米で起こった出来事を元に、エネルギー安全保障の具体的な考え方の例を示してみたい。

-

ロシアの国営原子力企業ロスアトムが、日本とのビジネスや技術協力の関係強化に関心を向けている。同社の原子力技術は、原子炉の建設や安全性から使用済み核燃料の処理(バックエンド)や除染まで、世界最高水準にある。トリチウムの除去技術の活用や、日本の使用済み核燃料の再処理を引き受ける提案をしている。同社から提供された日本向け資料から、現状と狙いを読み解く。

-

-

産経新聞、4月18日記事。政府は18日、原発再稼働の条件である審査を担う原子力規制委員会の委員長に更田(ふけた)豊志委員長代理(59)を昇格させるなど、国会同意が必要な12機関28人の政府人事案を衆参両院の議院運営委員会理事会に提示した。

-

産業革命以降の産業・経済の急速な発展とともに、18世紀初めには約6億人だった世界の人口は、現在72億人まで増加している。この間の化石燃料を中心としたエネルギーの大量消費は、人類に生活の利便さ、快適さ、ゆとりをもたらしたが、同時に、大気汚染、温暖化等の地球規模での環境問題を引き起こし、今やまさに全世界で取り組むべき大きな問題となっている。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間