蓄電池のメガソーラー併設ピークシフト電源としての活用に関する考察

太陽光発電と風力発電をはじめとする自然変動電源に関しては、発電のタイミングを人為的にコントロールすることができないため、電力の需要と供給のタイミングが必ずしも一致しない。そのためしばしば送配電網の需給調整力の枠を超えた発電が自然変動電源からなされることになる。こうした場合大きく、

①供給に合わせて需要を作り出す(上げデマンドレスポンス)

②電気を一時的に貯めて後ほど売却する(ピークシフト)

③需要超過分の電力に関しては捨てる(出力制御)

という3つの対策が考えられる。③に関しては、せっかく発電した電気を無為に捨てるのだから緊急避難措置であるべきで、①、②でこうした事態に対応する仕組みが整うことが本来望ましいのはいうまでもない。①の「上げデマンドレスポンス」に関しては導入に伴う追加コストが限定的で「本来捨てられるはずだった電気だったので割り引いて提供する」という文脈で、むしろ需要側に経済的メリットが生じることになると予測される。そのため原発再稼働が進むにつれ、太陽光発電の出力制御が増えてくると思われるが、その頻度に応じて「上げデマンドレスポンス」に関しては徐々に対応する仕組みが整っていくものと思われる。

他方②のピークシフトについては「蓄電池の設置」という大きな追加コストが生じるので普及は容易ではない。そのため現在ピークシフトを目的とした蓄電池は系統網に限定的に設置されているだけだが、将来的にはメガソーラーに併設する形で分散型のピークシフト電源として蓄電池が設置される可能性がある。(*現在でもメガソーラーに蓄電池が併設されている例はあるが、その目的は短期調整による周波数制御である。)今回はやや極端な事例を想定して、メガソーラーに併設するピークシフト電源として蓄電池が経済的に成立するか否か、を考えて見たい。

さて今回想定するのは以下のような事例である。

「既設のメガソーラー発電所の近接の遊休地に、新たに蓄電池併設のメガソーラー発電所を建設し、新設発電所で発電した電気は全て一時蓄電池に蓄え、既設発電所と同じ接続枠でピークシフトして全量を夜間に売電する」

少々極端に見えるが、現在国内の太陽光発電市場では系統が逼迫して新規プロジェクトが成立し得ない状態であり、既存の接続枠でのピークシフトが仮に経済的に成立するならかなりの発電所が新設されることになるだろう。では本題に入り、蓄電システム導入に伴う追加コストを計算するためにここでいくつかの前提を置く。

<前提1:太陽光発電の発電量>

・経験的に我が国では太陽光発電システム出力1kwにつき年間1150〜1450kwh程度発電することが知られている。ここでは平均的な値として1kwあたりの年間発電量を1300kwhとする。

<前提2:併設蓄電池の規模>

・経験的に我が国では快晴かつ適温環境下では、太陽光発電出力1kwにつき概ね6kwh/日発電することが知られている。そこで経年劣化60%を見込みつつ太陽光発電システム1kwにつき6kwh分の蓄電容量を確保すると考えると、【6÷0.6=10】で1kwにつき10kwh分の蓄電池を併設する必要が生じることになる。したがって併設する蓄電池の規模は1kwにつき10kwhとする。

<前提3:蓄電池の諸元>

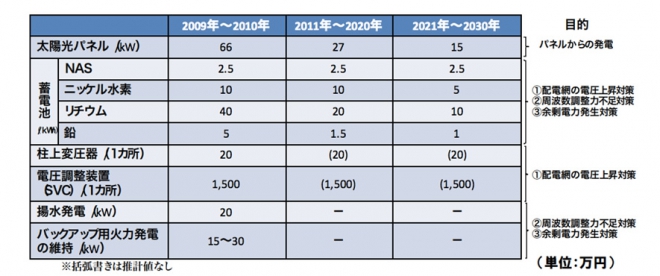

・使用される蓄電池に関しては現時点でもっとコスト競争力のあるNAS電池を想定し、スペックについては経産省の研究会等のデータを参照して【コスト2.5万円/kwh、充放電エネルギー効率90%】とする。また蓄電池の耐用年数は10年とする。

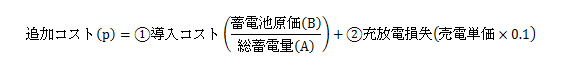

ここで蓄電池を併設することによる1kwhあたりの追加コストとして、①導入コストと②充放電損失の二種類を考え、式にすると以下のようになる。

・前者の①導入コストについて検討する。太陽電池システム1kwあたりの総蓄電量(A)は、発電量10年分に充放電エネルギー効率をかけた値になる。これを前提条件に従って計算すると【A=1300kwh×10×0.9=11700kwh】となる。蓄電池原価(B)については前提に従い10kwh規模の蓄電池を想定してNAS電池のkwhあたりのコストをかけると、【B=2.5万円×10=25万円】となる。したがって【①導入コスト=250000/11700=21.37円/kwh】となる。

・②充放電損失に関しては、kwhあたりの売電単価に【1—充放電エネルギー効率(90%)=10%】をかけあわせた値となる。直近の高圧の売電単価(21円)を採用すると【21円×0.1円=2.1円/kwh】となる。ただし蓄電池が併設されていないメガソーラーに関しては、今後出力制御により年間発電量の10%~20%弱が買取対象外になることも想定され、こちらに関しては相対的に考えるコストである。

このように蓄電池を併設するシステムのコストについては両者を合算して単純計算で【P=21.37〜24.47円/kwh】となる。これはかなり粗い計算で、実際はメンテナンス費や設置コストもあることから、この水準からかなり上振れする可能性が高い。他方で想定例の場合、現実的に蓄電池導入にあたって許容される追加コストは、系統連系費用に充てられる3円/kwh程度なので、現状では到底採算ラインにはあわず、蓄電池の導入コストが1/8以下に落ちる必要があることになる(3125円/kwh程度)。これは少なくともNAS電池ではかなり難しい水準で、将来的なリチウムイオン電池の技術進歩に期待するしかない。

このように試算は大変残念な結果になったが、今後EVの普及などにより蓄電池の低コスト化に向けた技術や仕組みが画期的に進歩する可能性も十分にある。いずれにしろピークシフトという意味合いでの蓄電池の活用は2030年以降のことになりそうだが、2032年以降に固定価格買取期間を終えた初期FIT対象の太陽光発電設備のリニュアルなどにあたって蓄電池がピークシフト電源として追加導入されるかどうかが試金石になるだろう。

関連記事

-

上記IEAのリポートの要約。エネルギー政策では小額の投資で、状況は変えられるとリポートは訴えている。

-

2月25日にFIT法を改正する内容を含む「強靭かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案」が閣議決定された。 条文を読み込んだところ、前々からアナウンスされていたように今回の法改正案の

-

共存共栄への可能性 私は再エネ派の人々とテレビ番組やシンポジウムなどで討論や対話をする機会が時々ある。原子力推進派のなかでは稀な部類であると思っている。メディアでもシンポジウムでも、再エネvs.原子力という旧態依然の構図

-

アゴラチャンネルでは11月5日、「太陽光バブルの崩壊-なぜ再エネ買い取り制度は破綻したのか」を放送した。その要旨を紹介する。(上下2つ)

-

豪州と欧州で停滞する水素プロジェクト 昨年11月のニュースだが、関西電力が丸紅などと豪州で計画していた水素製造事業から撤退するとの報が流れた。プラントや収支計画などの基本設計を詰める中で、製造コストが想定以上に高く、採算

-

有馬純東京大学公共政策大学院教授の論考です。有馬さんは、経産官僚出身で、地球環境・気候変動問題の首席交渉官でした。日本の現状と技術力という強みを活かした対策の必要性を訴えています。有馬さんが出演する言論アリーナを10月1日午後8時から放送します。

-

太陽光や風力など、再生可能エネルギー(以下再エネ)を国の定めた価格で買い取る「固定価格買取制度」(FIT)が7月に始まり、政府の振興策が本格化している。福島原発事故の後で「脱原発」の手段として再エネには全国民の期待が集まる。一方で早急な振興策やFITによって国民負担が増える懸念も根強い。

-

12月12日、COP21はパリ協定を採択して参加者総立ちの拍手の下で閉幕した。パリ協定は京都議定書以来、初めての法的枠組みとして温暖化交渉の歴史上、画期的な位置づけを有している。本稿ではパリ協定の概要を紹介すると共に、その評価について論じたい。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間