放射線を多用する医療と放射線利用が極度に少ない食品の不思議

はじめに

日本の放射線利用では不思議なことが起きている。胸部エックス線検査を受けたことが無い人はいないだろうし、CT(Computed Tomography)やPET(陽電子放射断層撮影)も広く知られ実際に利用した人も多い。それほど日本では医療分野での放射線が多用されている。しかし、外国では食品の滅菌、殺菌等に放射線が多用されているのに日本ではほとんど使われていない。なぜこんなアンバランスなことになっているのかの理由は良く知らないが、事実はそうなのである。本稿はその事実関係を紹介する。

医療診断では放射線が多用されている

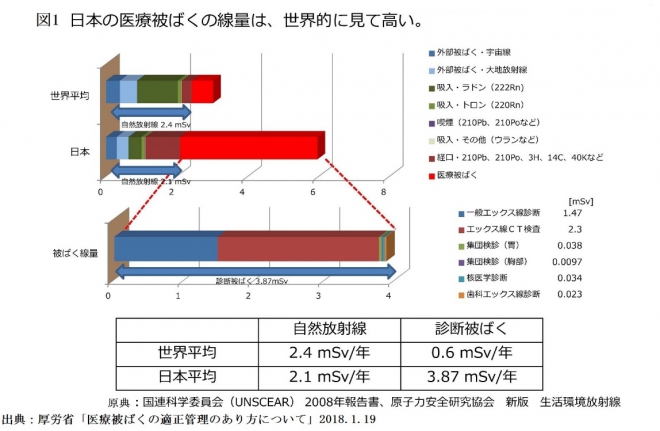

医療診断で放射線を使うことで良く知られているのは胸部エックス線検査だろう。その胸部エックス線での放射線被ばくは年間1.47ミリシーベルトである。最近病院でお馴染みになったCT(エックス線CT検査)はもっと多くて年間2.3ミリシーベルトである。これらを含む医療診断の放射線被ばく量は年間3.87ミリシーベルトである。自然放射線が日本では年間2.1ミリシーベルトだから、その1.8倍にあたる。医療診断の被ばく量の世界平均値、年間0.6ミリシーベルトの6.5倍だ。これらは国連科学委員会(UNSCEAR)が2008年に各国比較したグラフ(図1)によるものである。(出典:厚生労働省「医療被ばくの適正管理のあり方について」2018.1.19)。この3.87ミリシーベルトは環境省と福島県が合同で経営している福島駅前の「環境情報プラザ」でパネルに表示しているのでご覧になった方も多いと思う。

食品分野では放射線利用に消極的である

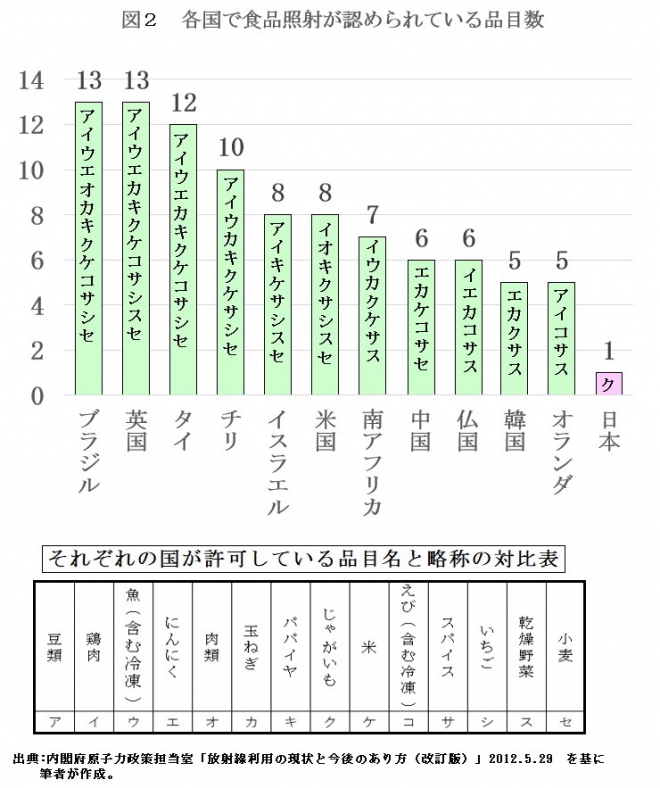

一方、食品への放射線照射に目を向けて見ると、日本ではなぜか食品にはほとんど放射線 を照射していない。日本ではジャガイモの芽止めにしか放射線照射が認められていないからである。内閣府が2012年に発表した資料(図2)に拠れば、世界の主要12ヵ国の食品への放射線照射品目を比較すると、英国、ブラジルの13品目が最多で、日本以外の最少国は韓国、オランダの5品目である。日本の1品目は突出して少ないのである。この12ヵ国の平均は約8品目だから日本は平均の約8分の1しかないのである。日本が食品の放射線照射にいかに消極的なのかはこのこと一つで一目瞭然である。

各国でどのような食品への放射線照射が認められているのかは図2の各国の縦軸の中の略称と図の下部に示した対比表を照合すれば判るようになっている。許可している国が多いベスト5は次の通りである。

①スパイス、②じゃがいも、②玉ねぎ、④鶏肉、④にんにく。

放射線利用がなぜこんなにちぐはぐになったのだろうか?

放射線照射の健康影響は直接人体に照射する場合の方が、食品に照射した物を食べる場合より大きいことは自明である。もし、健康影響を懸念するのなら、食品への照射より医療被ばくを減らそうとしていたはずであるが事実は逆である。

これは被ばくの健康影響を懸念したためとは思われない。また、食品への放射線照射が増えないのは福一事故より何十年も前からのことだから、風評被害の懸念からとも考え難い。単に産業構造への影響を懸念してのことなのかもしれない。放射線利用拡大が既存産業へ及ぼす影響である。もしそうだとすれば、国が支援を強化してその懸念を払拭すべきであろう。

経済効果はどれほど見込めるか

これまで専門家の調査が全くないので皆目見当がつかない。現在の農業分野(じゃがいもの芽止めの経済規模は年間13億円程度と見込まれる(出典:原子力ATOMICA「放射線利用の経済的規模」の表1)。放射線照射利用の先進国の米国の年間約8000億円は別格として、中国、ブラジル、南アと肩を並べるほど増やせたとすれば年間約2000億円となる。現在はゼロに近いから期待される増分は超概算であるが約2000億円と推定される。

関連記事

-

トランプ大統領の就任演説:新しい黄金時代の幕開け トランプ氏の大統領就任式が、現地時間1月20日に執り行われた。その後の就任演説の冒頭で、トランプ大統領はアメリカ国民に感謝の意を表明した上で、 The golden ag

-

オーストラリアは、1998年に公営の電気事業を発電・送電・小売に分割民営化し、電力市場を導入した。ここで言う電力市場は、全ての発電・小売会社が参加を強制される、強制プールモデルと言われるものである。電気を売りたい発電事業者は、前日の12時30分までに卸電力市場に入札することが求められ、翌日の想定需要に応じて、入札価格の安い順に落札電源が決定する。このとき、最後に落札した電源の入札価格が卸電力市場価格(電力プール価格)となる。(正確に言うと、需給直前まで一旦入札した内容を変更することもできるが、その際は変更理由も付すことが求められ、公正取引委員会が事後検証を行う。)

-

GEPRを運営するアゴラ研究所は「ニコ生アゴラ」という番組をウェブテレビの「ニコニコ生放送」で月に1回提供している。今年1月19日の第1回放送は「放射能はそんなに危険?原発のリスクを考える」。有識者を集めた1時間半の議論の結論は、「福島に健康被害の可能性はない」だった。

-

GEPRはエネルギー問題をめぐるさまざまな立場の意見を紹介しています。環境問題のオピニオンリーダーで、UNEP・FI(国連環境計画金融イニシアティブ)特別顧問である末吉竹二郎さんにインタビューを行いました。

-

処理水の放出は、いろいろな意味で福島第一原発の事故処理の一つの区切りだった。それは廃炉という大事業の第1段階にすぎないが、そこで10年も空費したことは、今後の廃炉作業の見通しに大きな影響を与える。 本丸は「デブリの取り出

-

一枚岩ではない世界システム 2022年2月24日からのロシアによるウクライナへの侵略を糾弾する国連の諸会議で示されたように、世界システムは一枚岩ではない。国家として依拠するイデオロギーや貿易の実情それに経済支援の現状を考

-

今年9月に避難指示の解除になった福島県・楢葉町民は、4年5カ月の避難生活で失った“日常”を取り戻せるのか。政府は、20回に渡る住民懇談会や個別訪問を通じて町民の不安に耳を傾け、帰還を躊躇させる障害を取り除くべく対策を講じてきた。国の支援策の主眼とは何か。高木陽介・経済産業副大臣(原子力災害現地対策本部長)に聞いた。

-

米国の国家安全保障戦略が発表された。わずか33ページという簡潔な文書である(原文・全文機械翻訳)。トランプ政権の国家安全保障に関する戦略が明晰に述べられている。 筆者が注目したのは、エネルギー、特に天然ガスなどの化石燃料

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間