トリチウム処理水は早く海洋放出を開始せよ

福島第1原発のALPS処理水タンク(経済産業省・資源エネルギー庁サイトより:編集部)

はじめに

トリチウム問題解決の鍵は風評被害対策である。問題になるのはトリチウムを放出する海で獲れる海産物の汚染である。地元が最も懸念しているのは8年半かけて復興しつつある漁業を風評被害で台無しにされることである。

その対策は3つある。第一は希釈放出に技術的問題がないことを一丸となって世界に向けて発信すること。第二はそれを様々な国際会議で確認すること。第三は風評被害にならぬ様、言いがかり的な苦情を端的に論破できるように準備することである。

トリチウム以外の基準超え放射能は希釈前に二次処理すべし

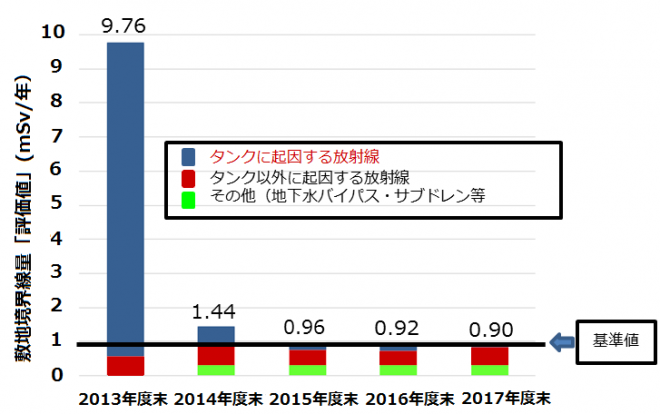

これは国の委員会で東電が実施すると約束していることであるが、基本的なことなので間違いなく実施してほしい。敷地境界の線量は図1に示す通り法的基準を満たしている[注1]。

図1 敷地境界線量「評価値」(エネ庁HPから)

しかし一部の核種の放射能が海洋放出基準をオーバーしている。ALPSは本来62種の核種を全て海洋放出基準以下に処理することになっているが、ALPSが出来る前の処理水やALPSが故障していた際の処理水があってこのようなことになっている。

放射能核種の内訳はセシウム137、ストロンチウム90、ヨウ素129、ルテニウム106、コバルト60、アンチモン125等である[注2]。

図1を見ると事故当初は基準値をオーバーしていたが、高性能ALPSが投入された2015年度末以降は基準値以下になっている。

福島の地元は技術的問題でなく風評被害を懸念している

福島県の漁協が気にしているのは魚の放射能ではない。福島の海産物が売れなくなることだ。売れたとしても買い叩かれて安くなってしまうことを懸念している。

消費者は少しでも安く買おうとするから、影響が無いことを承知の上でトリチウム問題を持ちだす可能性を否定できない。その人達に技術的説明をするのは無駄である。

ではどうすれば良いか。処理水の海洋放出を止めるのではなく、トリチウムを海洋放出しても海産物に影響が出ないことを常識化することであろう。そうすれば海産物を買い叩こうとしてトリチウム問題を持ち出されても何も恐れることはない。何を言われても反論できるよう理論武装しておけば良いだけのことである。

海洋放出せず処理水を貯め続けると2022年夏頃処理水が溢れる

海洋放出せず処理水をタンクに貯め続ける現在の方式は果たしていつまで続けられるか?

① 2020年から海洋放出する場合は1年当たりのトリチウム量の減少幅が、2041年末完了、2051年末完了で、それぞれ約39兆ベクレル、約27兆ベクレルとなり、想定保有水量はタンク容量を上回ることはない。

② 2025年、2030年、2035年から海洋放出を開始する場合は、いずれも2022年夏頃に想定保有水量がタンク容量を上回り、2035年ケースでは、処分開始時に保有水量が約200万㎥に達する[注3]。

海洋放出した場合の放射線影響解析結果-自然放射線の3400分の1-

資源エネルギー庁がトリチウム処理水の海洋放出による放射線影響について、UNSCEAR(原子放射線の影響に関する国連科学委員会)の評価モデルを用いた評価結果を示した。

海洋放出については、砂浜からの外部被ばくと海洋生物による内部被ばくを考慮し、仮に、タンクに貯蔵されている処理水すべてを1年間で処理した場合、放射線による影響は年間約0.052~0.62マイクロシーベルトと、自然放射線の年間2.1ミリシーベルトと比較し3400分の1と十分小さいとしている[注4]。

[注1] エネ庁「安全・安心を第一に取り組む、福島の“汚染水”対策①「ALPS処理水」とは何?「基準を超えている」のは本当?」

[注2] 同上

[注3] エネ庁多核種除去設備等処理水の取扱いに関する小委員会(第15回)資料5「多核種除去処理水の貯蔵・処分の時間軸」

[注4] エネ庁多核種除去設備等処理水の取扱いに関する小委員会(第15回)資料3「ALPS処理⽔の放出による放射線の影響について」

関連記事

-

日本のSDGs達成度、世界19位に低下 増えた「最低評価」 日本のSDGs(持続可能な開発目標)の進み具合は、世界19位にランクダウン――。国連と連携する国際的な研究組織「持続可能な開発ソリューション・ネットワーク(SD

-

MMTの上陸で、国債の負担という古い問題がまた蒸し返されているが、国債が将来世代へのツケ回しだという話は、ゼロ金利で永久に借り換えられれば問題ない。政府債務の負担は、国民がそれをどの程度、自分の問題と考えるかに依存する主

-

4月16日の日米首脳会談を皮切りに、11月の国連気候変動枠組み条約の会議(COP26)に至るまで、今年は温暖化に関する国際会議が目白押しになっている。 バイデン政権は温暖化対策に熱心だとされる。日本にも同調を求めてきてお

-

地球温暖化は米国では党派問題である。民主党支持者は「気候危機だ、今すぐ大規模な対策が必要」とするが、共和党支持者は「たいした脅威ではなく、極端な対策は不要」とする。このことは以前述べた。 さて米国では大手メディアも党派で

-

9月11日記事。毎日新聞のルポで、福島復興に取り組む東電社員を伝えるシリーズ。報道では東電について批判ばかりが目立つものの、中立の立場で読み応えのある良い記事だ。

-

ずいぶんと能天気な対応ぶりである。政府の対応もテレビ画面に飛び込んで来る政治評論家らしき人々の論も。日本にとって1月に行われたと発表された北朝鮮の4回目の核実験という事態は、核およびミサイル配備の技術的側面からすれば、米国にとって1962年のキューバ危機にも等しい事態だと見るべきではないか。

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 以前、「IPCC報告の論点③:熱すぎるモデル予測はゴミ箱

-

日独エネルギー転換協議会(GJTEC)は日独の研究機関、シンクタンク、研究者が参加し、エネルギー転換に向けた政策フレームワーク、市場、インフラ、技術について意見交換を行うことを目的とするものであり、筆者も協議会メンバーの

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間