地盤沈下を対策すれば海面上昇への適応につながる

「海面が上昇する」と聞くと、地球温暖化を思い浮かべるかもしれない。しかし、地下水の過剰な汲み上げなどにより地盤が下がる「地盤沈下」によっても、海面上昇と類似の現象が生じることは、あまり知られていない。

Gill Copeland/iStock

2014年に公開された国連の気候変動に関する政府間パネル第5次評価報告書(IPCC AR5 WG2)は、地球温暖化に伴う陸上の氷河の溶解や海水の膨張によって、1993〜2010年の間に世界平均で海面水位が1年あたり3.2 mm上昇したとしている。その後、世界の沿岸地域で水害への対策(適応策)が必要だという機運が高まってきた。

一方、地盤沈下による海面上昇は昔から認識されていたものの、その影響は沖積平野やデルタ地域などの特定地域のみ(local)に限られるとされてきた。IPCC AR5 WG2も、この現象を世界規模(global)で起こる地球温暖化とは区別している。

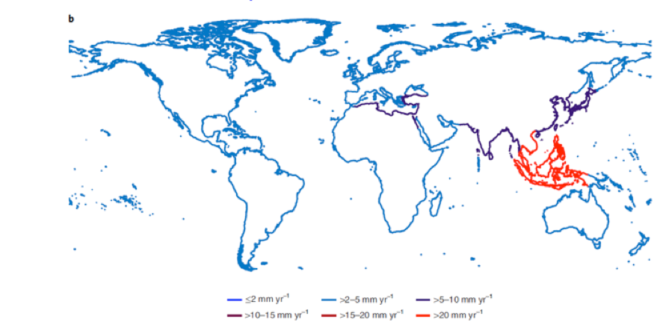

ところが、最近の研究により地盤沈下による海面上昇の速度が世界全体で推計され、その影響は限定的とはいえないことがわかってきた。解析には、海面変動量の衛星観測データや世界各地の地盤沈下量やGIA(氷河性地殻均衡)による地盤の隆起量などのデータが用いられた。

2015年時点の沿岸の長さで重み付けした結果を見ると、1993~2015年の間の世界全体の地盤沈下速度の平均値は一年あたり2.6 mmであった。この大きさをGIAによる隆起量で補正すると一年あたり3.4 mmとなり、地球温暖化による一年あたりの海面上昇速度3.3 mmとほぼ等しい。

実際には、地盤沈下の影響は沿岸域の住民が受けやすいことから、世界の沿岸地域の人口で重み付けした推計も行われた(図1)。地域ごとにばらつきが大きいが、世界全体で平均すると一年あたり7.8~9.9 mmとなり、地球温暖化による影響の2倍以上であった。

図1 世界の沿岸地域における地盤沈下による相対的な海面上昇の平均値の分布図(Nicholls et al., 2021)。2015年時点の沿岸地域の人口で重み付けした結果。

わが国でも、GPSを利用した技術により海面水位の観測データは地盤沈下やGIAによる影響を多分に受けていることがわかりつつあり、これらを補正した正確な海面水位データセットが必要である。

このように、地盤沈下は地球温暖化による海面上昇を上回る速さで進行しているかもしれず、全世界の沿岸都市で対策を講じるべき問題である。日本も決して例外ではない。

3大都市圏に含まれる東京は、1891〜1970年の間に最大で4.5 mもの地盤沈下を既に経験している。当時の浸水などの被害には堤防の整備や橋梁の嵩上げなどの対策を行ってきた。法律や条例による地下水汲み上げの規制によって沈静化しつつあるが、東京を含む「ゼロメートル地帯」は、地球温暖化の進行とは無関係に堤防がなくなると水没してしまう状況にある。

アジアなどの新興国では、人口増加や経済発展に伴い水需要が増加し、地下水資源が大幅に減少しつつある。これらの国々では地盤沈下のリスクが極めて大きいことを理解し(図1)、過去の経験や技術を伝えていくことがわが国の重要な使命である。その結果、世界規模で地球温暖化による海面上昇への適応も同時に推進できるのではないだろうか。

関連記事

-

オバマ大統領とEPA(アメリカ環境保護局)は8月3日、国内の発電所から排出される二酸化炭素(CO2)を2030年に2005年比で32%削減することなどを盛り込んだ「Clean Power Plan(クリーンパワープラン)」を正式に決定した。

-

石炭火力に対する逆風がますます強まっている。環境団体はパリ協定の2℃目標を達成するため、石炭関連資産からの資本引き上げを唱道し、世界の石炭資源の88%は使わずに地中に留めておくべきだと主張している。COP24では議長国ポ

-

米国トランプ政権が環境保護庁(EPA)からCO2規制権限を剥奪する提案をした(提案本文(英語)、(機械翻訳))。 2009年に決定されて、自動車等のCO2排出規制の根拠となっていたCO2の「危険性認定(endangerm

-

なぜか今ごろ「東電がメルトダウンを隠蔽した」とか「民主党政権が隠蔽させた」とかいう話が出ているが、この手の話は根本的な誤解にもとづいている。

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 北極振動によって日本に異常気象が発生することはよく知られ

-

日本は2050年ネット・ゼロに向けて基準年(2013年)から直線的にCO2が減っている。日本政府はこのことを「着実に削減を進めている」と評価しており、環境大臣は直線に乗っていることを「オン・トラック」と発言している(図1

-

北極の氷がなくなって寂しそうなシロクマ君のこの写真、ご覧になったことがあると思います。 でもこの写真、なんとフェイクなのです! しかも、ネイチャーと並ぶ有名科学雑誌サイエンスに載ったものです! 2010年のことでした。

-

1. COP28開催 COP28がUAEのドバイで始まった。今年の会議で、化石燃料の未来に加えて大きな問題となっているのは「損害と損傷」であるが、10月21日の予備会合では成果もなく終わっている。 COPでは、毎回多くの

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間