原発活断層判定、“ものづくり”への配慮を-規制への提言

1・活断層の判定・何が問題なのかのポイント

2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震直後の誘発地震で、それまでに考慮されていなかった断層に地表地震断層を生じたことから、翌年、国は既設原子力発電所の敷地内破砕帯を対象に活動性の有無に関するレヴューを行なった。その結果、6つのサイトで活断層が疑われ、以来、事業者の追加調査とその結果の評価が、同年9月に発足した原子力規制委員会の下、有識者会合により行なわれてきた。有識者は発電所毎に4名が専任され、まとめられた評価書案は他の有識者によるピア・レビューに付されたのち原子力規制委員会に報告され、評価書として確定される。

事業者は問題の発現以降これまで、質量とも相当の追加調査を実施している。その結果、新規制基準に照らしても、既往安全審査の評価がなお十分妥当することについて、多くの重要な知見が得られたと評価できる。しかし、評価書のなかには、こうした知見の事実認識を欠いた論理構成や解釈が散見される。有識者のピア・レビューにおいて全く異なる評価がコメントされる例もある。これらは有識者会合の評価が発電所毎に異なる視点や基準でなされていることを疑わせるし、有識者会合の公平性、客観性が問われかねない。

2. 北陸電力志賀のシーム問題

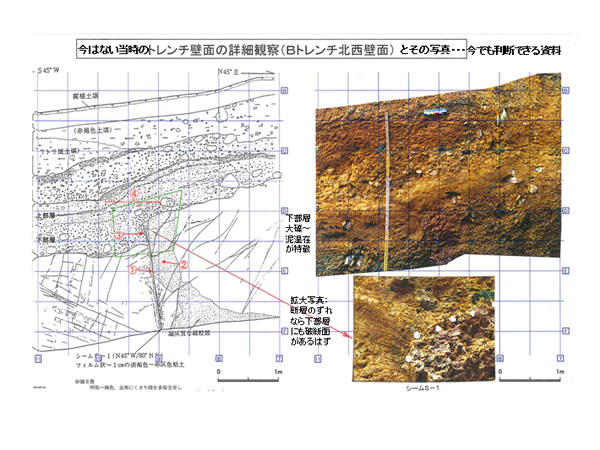

志賀発電所のシームは、中新世の火山活動にともない、熱水変質してできた粘土質の薄層である。その後、周辺岩石との間でわずかなずれを生じた。これを断層としても、破砕幅は極薄い。1号機の安全審査では、代表的なシームのトレンチ(以下、旧トレンチと呼ぶ。現在は残っていない)で堆積物(12〜13万年前以前)に変位、変形がなく、活動性は問題とならないことが国の専門家に確認されている。その内容はスケッチ、写真のみからも十分推認できる。

(図1)

(図1)このスケッチは2012年7月の旧原子力安全・保安院の意見聴取会で、基盤面上の段差の形態が断層変位を表しているとして活断層が疑われた。事業者が実施した追加調査の結果、安全審査当時の評価の妥当性を示す多くの重要な知見が得られている。

しかし、有識者会合が最終的に評価の根拠としたのは、結局、スケッチ上の基盤面の段差という形態のみである。これを端緒に様々な仮説をあげ、活断層が否定できないとする主旨の評価書がまとめられている。その内容は、精査レベルに立ち入って行う検討に触れないで、概査レベルでの可能性の一つを述べたものである。事業者の報告書や資料のうち評価書に都合の悪いデータは顧慮されておらず、しかも具体的内容には事実認識の誤りや無理な論理構成、調査法の適用を超えた根拠のない解釈が散見される。

3.学術の懸念、“ものづくり”への懸念

有識者会合は高い専門性とともに、純粋に科学的な判断のみを行なうことが謳われている。それがうまく機能している発電所もある。しかし、本稿でとりあげた志賀発電所のそれは、現実の“ものづくり”にあたって求められる判断の要件から乖離しており、高い専門性や純粋な科学的判断としても問題が多い。ここでいう“ものづくり”とは、工業生産活動の全般をいう。電気をつくりだす原子力発電も当然、その一つだ。

同じ自然現象でも、科学者は学問分野や興味の対象によって、現象の知見に偏りがあったり、狭い専門分野に特化したりした判断をしがちである。それゆえ、特に不確実性の多い地質・地盤の評価には、ピア・レビュー(一つの問題をめぐる他の専門家からの知見を集める検証の取り組み)のコメントにも十分配慮した総合的な判断が必要になる。

残念ながら原子力規制委員会の有識者会合の行った原発の活断層をめぐる判定の問題では、膨大なデータを駆使せずに、形態の観察、いわば第一印象の観念論から抜け出せない段階で、審査ガイドにある言葉を用いて「可能性が否定できない」に短絡する傾向が見られた。その論理に学問の方法論、論理の危機を感じる。また、とうてい“ものづくり”には至らない懸念を強くする。

せっかくのピア・レビューも、運用に問題を残している。このような問題の多発防止には、ピア・レビューをはじめ、多義にわたる外部の専門家のコメントも配慮した検討が不可欠である。「純粋に科学的に評価する」という言葉の耳障りは良いが、実際には常に問題解決の枠組みを用意しておかなければうまく機能しない。それが“ものづくり”の場では基準であり指針なのである。

これまでの安全審査当時の活断層の評価は、審査指針の下、調査・評価法の適用限度を踏まえ、精査レベルに立ち入り、高い確度での現実的な評価として、いわば“ものづくり”の視点から行なっていた。新規制基準の適用の基本的な考え方もそれと大きく違ったものではないと考える。運用の問題は、PDCAを回し是正していくことも重要である。

4・専門家と行政の関係

自然現象を相手に“もの”特に重要構造物をつくるうえで必要なのは、ハザード(危険な事象)になる自然現象を明らかにし、遭遇する可能性を把握すること、そして被害を許容できる限度に留めることである。いわば概査段階の印象で、「ずれの有る・無し」を議論しても、このハザード/安全性の大小は判断できない。これが純粋に科学的な評価として可能性の有無を判断する有識者会合と行政の実務との違いである。

原発の活断層認定は、後期更新世(12~13万年前)以降の活動の有無というように閾値(特定の妥当と思われる範囲)で行なう。しかし、実際の適用にあたっては、閾値の確率論的な裏付けや一般的な活断層調査法(例えば変位地形法や上載地層法)の適用限界を踏まえて解釈することが重要である。調査法の適用限界を超えたところに仮説を持ち込んで変位や変形を議論することは、面白い研究テーマになっても、それだけでは安全性など“ものづくり”で重要視すべき事柄と実質的な係りを持たない。一連の活断層審査では、そうした仮説が判定の重要な根拠になってしまった。

最近、敷地内破砕帯問題の判断は新規制基準適合性審査で行うとし、有識者会合の評価書はその際の参考とすることが、ピア・レビューの場でコメントされ、原子力規制委員会への評価書の報告の際にも、同委員長からその旨が明言されている。最終的な評価、判断は、行政の実務として、新規制基準に基づいて原子力規制委員会が負うのは当然である。

5・提言

そもそも学術的評価の行政への適用では、科学者(専門家)の予測を参考にして、行政という実務に携わるものが最終的な判断を行なうべきものである。それゆえ、専門家の予測と行政という実務に適用する役割分担が明確にされることは重要である。

なお敷地内破砕帯は、かつて原子力発電所の建設時、その後の安全審査で問題とならないことが確認されている。であれば適合性審査に臨む原子力規制委員会は、同じ国の機関として、しっかり既往の安全審査の内容を踏まえるべきである。

(2016年5月23日掲載)

関連記事

-

国際エネルギー機関(IEA)の最新レポート「World Energy Outlook2016」は将来のエネルギー問題について多くのことを示唆している。紙背に徹してレポートを読むと、次のような結論が得られるであろう。 1・

-

政府は脱炭素政策を進めているが、電気料金がどこまで上がるかを分かりやすい形で公表していない。本稿では、公開資料を元に具体的に何円になるのか計算してみよう。 日本の電気料金は東日本大震災以降、大幅に上昇してきた(図1)。

-

ESGもSDGsも2021年がピークで今は終焉に向かっていますが、今後「グリーンハッシング」という言葉を使ってなんとか企業を脱炭素界隈にとどめようとする【限界ESG】の方々が増えそうです。 誠実で正直な情報開示や企業姿勢

-

11月16日~24日までアゼルバイジャンのバクーで開催されたCOP29に参加してきた。本稿ではCOP29の結果と今後の課題について筆者の考えを述べたい。 COP29は資金COP 2023年のCOP28が「グローバルストッ

-

米国バイデン政権は24日、ウイグルでの強制労働に関与した制裁として、中国企業5社の製品の輸入を禁止すると発表した(ホワイトハウス発表)。 対象となったのは、 (A)Hoshine Silicon Industry (Sh

-

6月27日記事。米カリフォルニアのディアプロ・キャニオン原発の閉鎖で、再エネ、省エネによって代替する計画を企業側が立てている。それを歓迎する記事。原題は「Good News From Diablo Canyon」。

-

はじめに 世界の脱炭素化の動きに呼応して、今、世界中の自動車メーカーが電気自動車(EV)に注力している。EV化の目的は走行中のCO2排出を削減することにあり、ガソリンエンジンなどの内燃機関を蓄電池駆動のモーターに切替えて

-

経産省・資源エネルギー庁。15年3月公表。水素の普及を進めるロードマップを政府がまとめている。2020年代に家庭用水素燃料電池の普及が視野に入ることを期待している。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間