台湾による日本からの食品輸入規制を解くために

台湾が5月15日から日本からの食品輸入規制を強化した。これに対して日本政府が抗議を申し入れた。しかし、今回の日本は、対応を間違えている。台湾に抗議することでなく、国内の食品基準を見直し、食品への信頼感を取り戻す事である。そのことで、国内の風評被害も減ることと思う。

なぜ規制が強化されたか?

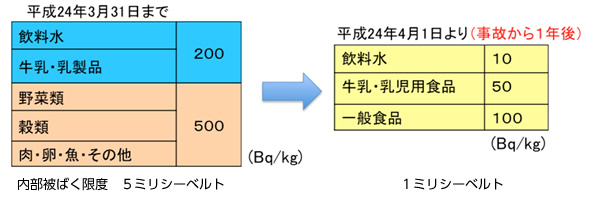

2011年3月の原発事故後、国は、先ず「市場の食品汚染率を50%と仮定して」、年間内部被ばくが5ミリシーベルトに抑えることを目的に体内食品中に含まれるセシウム濃度について1kg当り500ベクレルという暫定基準として出した。その後、状況が収まってきたので被ばく基準を1ミリシーベルトにするように食品の基準値を見直すことになった。その場合、図1に示すように国民に説明がしやすいということで一般食品の規制濃度を100ベクレルにした。

図1 日本における放射性セシウムの摂取制限の基準値の変遷

図1 日本における放射性セシウムの摂取制限の基準値の変遷放射線に対して過敏になっていた日本人にとっては、安全度が向上したかに見えた措置である。しかし、海外では捉え方が違う。チェルノブイリ事故の影響を受けたEUでは、域内で生産された一般食品に対しては1kg当り1200ベクレル、域外の食品には600ベクレルの基準を取っていた。

事故後1年経って落ち着いたかに思われた日本が、EUの域外に対する規制値より厳しい値を見て、却って不安に思ったと考えられる。そのため、日本からの輸入食品に対しては、日本の規制値をそのまま課した。日本は、それを受け入れた。この3重の規制は、EUの基準に疑問を抱かせたくらいである。(以下の食物の安全をめぐるNPOフードウォッチの記事参照)

アジア諸国もそれに習った。そして、事故から4年経った。日本から入ってくる情報は、除染が進んでいないとか、住民の帰還が進んでいないというものが多い。だから、台湾政府が「食品の汚染状況は変わっていない」と判断したのも無理がない。

政治において、自国の生産者を守るのが重要であり、日本の食品に対して輸入規制をする上で格好の口実を与えた。これが国益を守るという事である。一方、日本のやり方はどうだろう。科学的に政策を進めないと国益を失うという見本みたいなものである。これを決めた前の政権の責任であるが、それをそのまま放置している現政権も責任は免れない。

これを打破するには、どうしたら良いか?

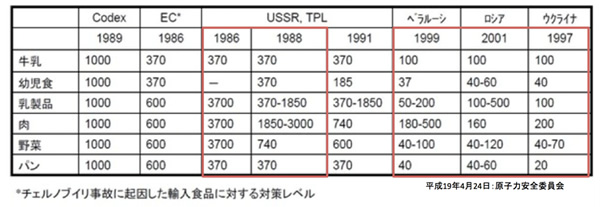

現在、日本並みに厳しい食品の基準を課しているのは、チェルノブイリ原発事故で広範囲の農地等が汚染されたベラルーシ、ウクライナやロシアである。これらの国では、除染が行われていないので、汚染状況はあまり変わっていない。そのために表1に示すように厳しい基準が継続されている。厳しさには、それなりの理由がある。(編集者注・ウクライナ現地の学者によれば、経費の問題で検査態勢は詳細に行われず、ウクライナ人もそれを放置した状況になっているという。)

表1 旧ソ連圏ロシア等のセシウム摂取制限の基準の変遷

表1 旧ソ連圏ロシア等のセシウム摂取制限の基準の変遷一方、日本は、除染と農民の努力、さらに汚染検査による基準外食品を市場に出回るのを厳しく規制しているので、きわめて安全である。英国で狂牛病が発生した時、日本を始め多くの国が、牛肉の輸入規制を行った。国民の安全を守るためには当然の措置として、世界的に認められた。その規制を廃止できたのは、輸出国が狂牛病の発生を抑えて安全宣言を行うとともに、日本には老齢牛の肉の輸出の規制を行ったからである。

では、今の日本の食品基準についてはどうか?それは、依然と厳しいままである。それも、暫定基準決定の際の条件を踏襲しているので「市場にある食品の汚染率は50%である」と暗に認めたままである。しかし、この条件は、新基準を決めた時に良く伝えられなかったので、日本国民はよく理解していない。そのため、そのことを考えず、「非科学的な暴挙である」と抗議しても、それが通らないのは当たり前である。

この事態を改善するには、食品の基準を国際的なものにして、安全宣言を出す事である。すなわち、食品の汚染率をコーデックス委員会が推奨する10%(新基準を決める際には既に達成できていた)に下げて、暫定基準値の500ベクレルを認めるか、コーデックス委員会が推奨する1000ベクレルや同等のEUの基準 にすることである。なお、米国の基準は1200ベクレルとさらに高い。

それでもって年間1ミリシーベルトの被ばく基準は十分に達成できる。そうすれば、基準値超えの食品はイノシシ肉や限られたものになるので、管理もより楽になって、安全宣言が出せる。こんなことは、新基準を決める際にできたことである。それが、科学的で賢い政治というものである。チェルノブイリ事故後に合理的な政策を取ったスウェーデンを見習ったら良い。国は、これらのことを国民に良く説明して、政策として実行すればよい。

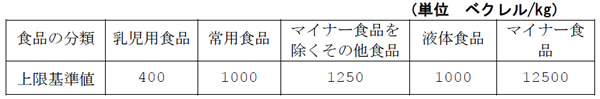

ちなみに、EUでは基準の見直しが進んでいる。(EU論文:URL 参照)目標の内部被ばくの基準は、年間1ミリシーべルト、市場の食品の汚染率は10%である。合理的に考えられているので、日本の参考になる。これには放射性セシウムだけでなく、ストロンチウム90、ヨウ素131、また、Pu239(プルトニウム239)などのアルファ線放出核種についても決められているが、福島原発事故では放射性セシウムだけなので、それのみを表2に示す。マイナー食品は、ニンニク、トリュフ、キャビア、香辛料、砂糖漬けピールなどの果物や野菜の加工品、ナッツ類など、一度に多食しないものである。日本でなら、野生の山菜やキノコ、海藻が含まれる。こうしたマイナー食品の考えも参考にして欲しい。これで、国内外の風評も収まることが期待できる。なお、被ばく基準の年間1ミリシーベルトの安全性については、以下の私の記事「「除染目標の年間1 mSv」、こだわるべきではない」を見ていただければわかる。

(2015年5月25日掲載)

関連記事

-

16日に行われた衆議院議員選挙で、自民党が480議席中、294議席を獲得して、民主党から政権が交代します。エネルギー政策では「脱原発」に軸足を切った民主党政権の政策から転換することを期待する向きが多いのですが、実現するのでしょうか。GEPR編集部は問題を整理するため、「政権交代、エネルギー政策は正常化するのか?自民党に残る曖昧さ」をまとめました。

-

関西電力は、6月21日に「関西電力管外の大口のお客さまを対象としたネガワット取引について」というプレスリリースを行った。詳細は、関西電力のホームページで、プレスリリースそのものを読んでいただきたいが、その主旨は、関西電力が、5月28日に発表していた、関西電力管内での「ネガワットプラン」と称する「ネガワット取引」と同様の取引を関西電力管外の60Hz(ヘルツ)地域の一部である、中部電力、北陸電力、中国電力の管内にまで拡大するということである。

-

COP27が終わった。筆者も後半1週間、エジプトのシャルム・エル・シェイクで開催された国連「気候変動枠組条約」締約国会合であるCOPの場に参加してきたが、いろいろな意味でCOPの役割が変貌していることを痛感するとともに、

-

北海道と沖縄、なぜ電気代だけが突出して高いのか 全国の電気料金を比較すると、最も高いのは北海道と沖縄である。なぜこの二地域だけが突出して高いのか。表1は2023年6月現在の各社の電気料金であり、赤枠の中は標準的な家庭の電

-

立春が過ぎ、「光の春」を実感できる季節になってきた。これから梅雨までの間は太陽光発電が最も活躍する季節となるが、再エネ導入量の拡大とともに再エネの出力制御を行う頻度が多くなっていることが問題となっている。 2月6日に行わ

-

NHK 6月29日公開。再生可能エネルギー(再エネ)の太陽光発電が増え、買い取り費用が膨らんでいることで、私たちの負担がいま急増しています。

-

今年の8月初旬、韓国の電力需給が逼迫し、「昨年9月に起こった予告なしの計画停電以来の危機」であること、また、過負荷により散発的な停電が起こっていることが報じられた。8月7日の電気新聞や9月3日の日本経済新聞が報じる通り、8月6日、夏季休暇シーズンの終了と気温の上昇から供給予備力が250万キロワット以下、予備率が3%台となり、同国で需要想定と供給責任を担う韓国電力取引所が5段階の電力警報のうち3番目に深刻な状況を示す「注意段階」を発令して、使用抑制を呼びかけたという。

-

政策として重要なのは、脱原子力ではなくて、脱原子力の方法である。産業政策的に必要だからこそ国策として行われてきた原子力発電である。脱原子力は、産業政策全般における電気事業政策の抜本的転換を意味する。その大きな構想抜きでは、脱原子力は空疎である。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間