19対1に戻ってしまったG20と地球温暖化問題

パリ協定をめぐる対立

6月のG20サミットは日本が初めて議長国を務める外交面の大舞台であった。保護主義との闘い、データ流通、海洋プラスチック等、様々な論点があったが、大きな対立軸の一つになったのが地球温暖化問題、なかんずくパリ協定に関する表現ぶりであった。

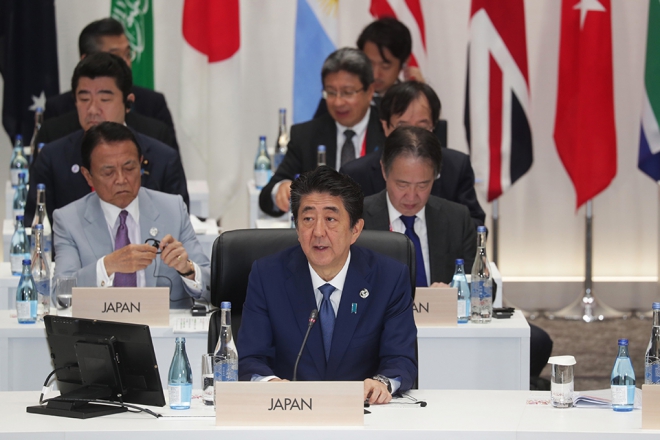

(G20大阪サミット公式サイトから:編集部)

2017年6月にトランプ大統領がパリ協定離脱を表明して以来、この問題はG20サミット、G7サミットで常に対立の種となってきた。過去2回のG20サミット(2017年ハンブルク、2018年ブエノスアイレス)ではパリ協定の完全実施にコミットする19ヶ国と、パリ協定離脱を表明した米国との接点を見いだせず、別々のパラグラフでそれぞれの立場を書き分けるという形式をとってきた。

G20の結束を示すサミットの共同声明は「我々は」で始めるのが普通であり、パラグラフ書き分けはいかにも見てくれがよくない。議長国日本にとって最重要の同盟国である米国を仲間はずれにするような表現はできるだけ避けたいところであった。

サミットの前哨戦となったのが本年6月15-16日のG20持続可能な発展のためのエネルギー転換と地球環境に関する関係閣僚会合(G20エネルギー環境大臣会合)である。筆者はこの会合に参加する機会を得たが、やはり最大の対立点はパリ協定をめぐる共同声明の表現振りであった。

実はパリ協定に言及しつつ、米国とそれ以外の国が同じパラグラフに「同居」した前例が一つある。2018年6月のG20エネルギー大臣会合(アルゼンチン・バリローチェ)で合意された「我々は、排出削減を実現する上で、また、パリ協定を実施する決意のある国にとって,エネルギー転換が重要であることを認識する(We acknowledge the importance of energy transitions to achieve emissions reductions and for those countries that are determined to implement the Paris Agreement)」というものである。

米国にとって、「自分たちはパリ協定を実施する決意のある国ではないが、排出削減を実現する上でエネルギー転換が重要であることは認識する」という読み方が可能である。

しかし、ドイツ、フランス等、欧州各国の首脳はこの表現に満足せず、12月のブエノスアイレスの首脳声明では再び19対1に分かれてしまった。

米国以外の19か国については「ハンブルク行動計画にも参加しているパリ協定署名国は、各国の異なる事情に照らした共通に有しているが差異のある責任及び各国の能力を考慮しつつ、パリ協定が不可逆的であることを再確認し、その完全な実施にコミットする(Signatories to the Paris Agreement, who have also joined the Hamburg Action Plan, reaffirm that the Paris Agreement is irreversible and commit to its full implementation, reflecting common but differentiated responsibilities and respective capabilities, in light of different national circumstances)」という表現、米国については、「米国は、パリ協定から脱退するとの決定を改めて表明し、あらゆるエネルギー源及び技術を利用し、環境も保護する形で、経済成長、エネルギーへのアクセス及びエネルギー安全保障に対する強いコミットメントを確認する(The United States reiterates its decision to withdraw from the Paris Agreement, and affirms its strong commitment to economic growth and energy access and security, utilizing all energy sources and technologies, while protecting the environment)」という表現でパラグラフを分けたのである。

米国以外の国々については、「パリ協定は不可逆的」であり、「その完全実施にコミットする」という表現が盛り込まれ、バリローチェの共通表現よりも強いものになっている。欧州首脳はそこにこだわったのであろう。

エネルギー環境大臣会合での合意

大臣会合で日本がサブスタンス面で重視していたのは、6月11日に閣議決定された長期戦略のキーコンセプトである「環境と経済の好循環」、およびそれを実現するためのイノベーション、資金循環、市場環境の整備という三本柱が共同声明に反映されること、更にG20の具体的成果として日本が重視する水素、カーボンリサイクル等を含むイノベーション・アクションプランに合意することであった。

(G20大阪サミット公式サイトから:編集部)

大臣会合最終日までにこれらについては実質上、合意ができていたのだが、唯一最後に残ったのがパリ協定問題であった。

日本は前年のG20エネルギー大臣会合で合意された表現で米国とそれ以外の国々をまとめようとしたのであろうが、欧州諸国のポジションは非常に硬かった。「パリ協定について強いメッセージが不可欠である。米国との溝は埋まらないのだから、ハンブルク、ブエノスアイレスと同様19対1で書き分ければ良い。そうでなければ共同声明には参加できない」と迫ったという。

パリ協定をめぐる共同声明の調整は最終日の朝になっても終了せず、世耕経産大臣が「共同声明の調整はまだ続いている。各国には柔軟性を発揮してほしい。特に自分たちの主張が通らなければ既に合意された部分も白紙にするといった対応は厳に慎んでほしい」と述べたのは「共同声明ができないかもしれない」という危機感の表れであった。

ようやく「我々は、パリ協定を実施することをブエノスアイレスにおいて選択した国々による、同協定の完全な実施に向けてブエノスアイレスにおいてなされたコミットメントの再確認に留意する(We note the reaffirmation of commitments made in Buenos Aires to the full implementation of the Paris Agreement by those countries that chose in Buenos Aires to implement it)」という表現に合意したが、最後までもめたのは「choose」という動詞の時制であった。

会場で配布されたもともとの案文は「chose in Buenos Aires」ではなく、単なる「choose」だったが、EUはこれを「chose」にすべきだと主張し、米国は「choose」のままとすべきだと主張した。EUはブエノスアイレスでの19対1という構図を「chose」という形で固めたいと考えたのに対し、米国は「countries that chose to implement it」にするとパリ協定を批准し、その実施を選んだオバマ前政権のポジションが読み込まれてしまうと考えたのである。

結局、会場で米国とEUの大臣のひざ詰め談判が行われ、「countries that chose in Buenos Aires to implement it」という表現で決着した。「パリ協定の完全実施」「コミットメント」という言葉が入った分、バリローチェよりも前進しており、しかも米国は「パリ協定を実施することをブエノスアイレスにおいて選択した国々」には入っていない。苦心の作文と言えるだろう。

G20大阪サミットでは再び19対1

せっかくエネルギー環境大臣会合で「我々は」で統一された共同声明ができあがったのに、残念ながら大阪サミットでは再び19対1に戻ってしまったのは残念である。

安倍総理自身、軽井沢で合意された表現をベースにトランプ大統領、メルケル首相、マクロン大統領と会合閉幕直前まで精力的に調整に当たったという。

しかし、「パリ協定の不可逆性」にこだわる欧州首脳とトランプ大統領の溝は埋まらず、「ブエノスアイレスにおいてパリ協定の不可逆性を確認した、及び同協定を実施することを決意している同協定の署名国は、各国の異なる状況に照らし、共通だが差異ある責任と各国の能力を踏まえて、同協定の完全な履行についてのコミットメントを再確認する(Signatories to the Paris Agreement who confirmed at Buenos Aires its irreversibility and are determined to implement it, reaffirm their commitment to its full implementation, reflecting common but differentiated responsibilities and respective capabilities, in the light of different national circumstances)」というパラグラフと、「米国は米国の労働者及び納税者を不利にするとの理由で、パリ協定から脱退するとの決定を再確認する(The United States reiterates its decision to withdraw from the Paris Agreement because it disadvantages American workers and taxpayers. The U.S. reaffirms its strong commitment to promoting economic growth, energy security and access, and environmental protection)」というパラグラフに分かれることとなった。

エネルギー転換をめぐる理念主義と現実主義

新聞では報道ではパリ協定をめぐる19対1の構図が大きく報道されたが、これはエネルギー温暖化問題をめぐる対立軸の一部に過ぎない。

エネルギー環境大臣会合では「再エネ、省エネがエネルギー転換の王道」であるとし、化石燃料のクリーン利用、CCS、化石燃料由来の水素に消極的な欧州の理念主義と「各国の実情に応じて化石燃料のクリーン利用、原子力、再エネ、CCS、水素等、あらゆるエネルギー転換・技術オプションを追求すべき」とする米国、ロシア、南ア、トルコ、サウジ等の現実主義の差が顕在化した。

日本はパリ協定については米国と立場を異にしつつも、エネルギー転換に関する考え方については米国等の唱える現実主義にはるかに近いと言える。

この欧州の理念主義は欧州議会選挙において環境政党が大きく議席を増やしたこと、グレタ・トウーンベリをはじめとする若年層の学校ストライキ等を背景に、今後ますます強まってくると思われる。

11月から欧州委員長に就任するウルズラ・フォンデアライエン独国防大臣は2030年目標を▲40%から▲50~55%に引き上げる、2050年ネットゼロエミッションを目指す、炭素国境調整措置を導入する等の「グリーンディール」を掲げている。

トランプ政権との距離は更に広まったと見るべきだろう。しかし2021年に米国で民主党政権が誕生すれば米欧の距離は一気に縮まることになる。

サミット共同声明にもあるように脱炭素化を目指すエネルギー転換の道筋は国情によって異なる。国内資源や国際連係線を有さず、割高なエネルギーコストに直面する日本なればこそ、右顧左眄せず、経済と環境の両立を軸とした現実的な取り組みがますます必要とされている。

関連記事

-

2017年3月21日記事。電力需要の減少と再生可能エネルギーの伸びで、2030年に日本国内の火力発電所の発電量が15年比で4割減るとの分析を、米研究機関「エネルギー経済・財務分析研究所」(IEEFA)が21日付の報告書で発表した。

-

3月30日、英国の政財界に激震が走った。インドの鉄鋼大手タタ・スチールの取締役会がムンバイで開かれ、同社が持つ英国の鉄鋼事業を売却処理するとの決議を行ったと発表したのである。

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 アフリカのサヘル地域では1980年代に旱魃が起きて大きな

-

前回の投稿においてG20エネルギー移行大臣会合の合意失敗について取り上げたが、その直後、7月28日にチェンナイで開催されたG20環境・気候・持続可能大臣会合においても共同声明を採択できす、議長サマリーを発出して終了した。

-

1. COP28開催 COP28がUAEのドバイで始まった。今年の会議で、化石燃料の未来に加えて大きな問題となっているのは「損害と損傷」であるが、10月21日の予備会合では成果もなく終わっている。 COPでは、毎回多くの

-

4月8日、マーガレット・サッチャー元首相が亡くなった。それから4月17日の葬儀まで英国の新聞、テレビ、ラジオは彼女の生涯、業績についての報道であふれかえった。評者の立場によって彼女の評価は大きく異なるが、ウィンストン・チャーチルと並ぶ、英国の大宰相であったことは誰も異存のないところだろう。

-

7月2日付の各紙の報道によれば、7月1日の原子力規制委員会での審議とそのあとの記者会見の場でまたまた、とんでもないことが起こっている。

-

7月22日、インドのゴアでG20エネルギー移行大臣会合が開催されたが、脱炭素社会の実現に向けた化石燃料の低減等に関し、合意が得られずに閉幕した。2022年にインドネシアのバリ島で開催された大臣会合においても共同声明の採択

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間