2050年CO2ゼロのコストは国家予算に匹敵する

菅首相が10月26日の所信表明演説で、「2050年までにCO2などの温室効果ガスの排出を実質ゼロにすることを目指す」旨を宣言した。

2020年10月26日 所信表明演説を行う菅首相(官邸サイト)

1 なぜ宣言するに至ったか?

このような「2050年ゼロ宣言」は、近年になって、西欧諸国が世界各国に圧力をかけて表明させてきたものだ。これにより国際政治的な「相場観」が形成されて、日本も追随して宣言することになった。

だがこの2050年「ゼロ」という数字には、技術的、経済的な実現可能性の検討が完全に欠落している。どのようにしてゼロを達成するのか、具体的な計画を持ち合わせている国は1つもない。

それでも「2050年ゼロ」と言わないと「環境に後ろ向きだ」と糾弾されるようになったため、実施可能性の検討が全く無いまま、日本も宣言するに至った訳である。

いったい、お金は幾ら掛かるのだろうか?

2 英国からの報告

日本に先立って2050年ゼロを宣言した英国の計画を分析した報告がある。

それによると、①風力発電の大量導入などによって発電に伴うCO2をゼロにする、および②住宅での省エネ改築を実施する、という2つの項目だけで、コストは世帯あたりの累計で1000万円を超えるという。

しかも、これには自動車などの運輸部門や、工場などの産業部門、病院などの業務部門のコストはまだ計上されていいない。従って本当のコストはもっとずっと高い。

3 日本での技術見通し

では日本についてはどうか。

今年11月11日に開催された「グリーンイノベーション戦略推進会議」において、経産省の研究機関であるRITEが資料を提示した。

そこでは、CO2ゼロを実現するための技術として、

- CCUS。CO2を発電所や工場から回収し、地中に埋める。

- 合成メタン。水素からメタンを合成して燃料として用いる。

- 合成石油。水素から石油を合成して燃料として用いる。

- 水素。石炭ではなく水素を用いて製鉄する。

- DAC。大気中からCO2を回収し、地中に埋める。

などが並んでいて、何れも大規模に使われることが想定されている。

耳慣れない技術もあるが、それもそのはずで、上記のうち、世界のどこかで本格的な普及に至ったものは一つもない。何れもまだ、机上計算や実験室の中のものであり、せいぜいパイロットプラントが幾つかあるといったレベルだ。

4 コストは国家予算に匹敵する

では「仮に」上記の技術が全て利用可能になったとして、コストは幾らかかるのか。RITEが先だって2016年に行った試算がある。

それによると、日本の温室効果ガスを8割削減するには、エネルギー供給についても電力供給についても「かなり無理のある」技術構成が必要である。のみならず、上述のような新規技術の大規模な普及も必要となる。

その2050年におけるコストは年間43兆円から72兆円、と試算されている。コストに30兆円もの幅が出るのは、原子力の利用をするか否かによる。

残り2割を削減するための費用は発表されていない。だが単純に比例計算するとしても、8割から10割に削減率を上げると、43×1.25=54兆円ないし72×1.25=90兆円となる。

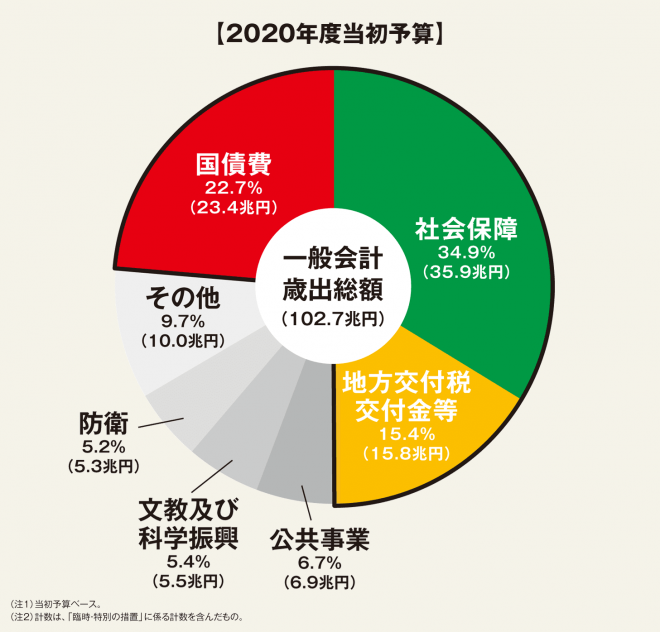

これはいまの国家予算が年間103兆円であるのに匹敵する規模だ。このような巨額を、温暖化対策だけの為に使うことなど、正当化できるはずがない。

日本の国家予算(財務省)

5 「CO2ゼロ」が実現する確率はほぼゼロである

巨額の出費は心配だが、それ以前の問題がある。そもそも、2050年までに前述のような新規技術を開発して、しかも大規模な普及に至るだろうか?技術開発はそう容易ではない。

新しい技術は、まず机上の計算や実験室レベルの研究を経たのち、パイロットプラントで実証試験を行い、徐々にスケールアップして実用化に至る。この間には失敗はつきもので手戻りも多い。のみならず、実用化されるためには、多様な利害の調整が必要であるし、環境や安全への対策も必要になるし、コストも安くなければならない。

政治化や行政官が目標を決め年限を切って予算をつけたからといって、その筋書き通りに技術が普及する、というのは虫が好すぎる。「2050年CO2ゼロ目標」は、「政治的に正しい」言い方をするならば、「極めて野心的」だとか「チャレンジングだ」という言い方になろう。

だが、政治的に正しくないが率直な言い方をするならば、「実現する確率はほぼゼロ」だ。

6 CO2ゼロ宣言の「賢明なる解釈」が必要だ

何の技術的・経済的裏付けもないのにCO2ゼロを宣言してしまうとは、随分といい加減な話であるが、そうなった以上は仕方がない。一国の首相が言ったことであるから、それなりの重みがある。今後はこれを前提として、CO2ゼロ宣言をどう「解釈」するか、つまりは具体的な政策としてどうするか? という文脈で議論が進むことになる。

原子力の利用を正常化し、世界で売れる技術を開発するならば、国益にとっても、温暖化対策としても意味がある。だが巨額のコストで経済を破壊し国家の安全を危機に晒してはならない。

関連記事

-

福島の原発事故では、原発から漏れた放射性物質が私たちの健康にどのような影響を与えるかが問題になっている。内閣府によれば、福島県での住民の年間累積線量の事故による増加分は大半が外部被曝で第1年目5mSv(ミリシーベルト)以下、内部被曝で同1mSv以下とされる。この放射線量では健康被害の可能性はない。

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 IPCC報告を見ると、不吉な予測が多くある。 その予測は

-

田中 雄三 前稿では、日本の炭素排出量実質ゼロ達成の5つの障害を具体例を挙げて解説しました。本稿ではゼロ達成に向けての筆者の考えを述べていきます。 (前回:日本の炭素排出量実質ゼロ達成には5つの障害がある①) 6. I

-

日本経済新聞は、このところ毎日のように水素やアンモニアが「夢の燃料」だという記事を掲載している。宇宙にもっとも多く存在し、発熱効率は炭素より高く、燃えてもCO2を出さない。そんな夢のようなエネルギーが、なぜ今まで発見され

-

スウォーム(swarm)とはウジャウジャと群れる・・・というイメージである。 スウォームについては、本稿「AIナノボットが核兵器を葬り去る」にて論じたことがある。 今回はスウォームのその後の開発展開とその軍事的意味合いに

-

日本では福島原発事故、先進国では市民の敬遠によって、原発の新規設置は難しくなっています。また使用済み核燃料と、棄物の問題は現在の技術では解決されていません。しかし世界全体で見れば、エネルギー不足の解消のために、途上国を中心に原発の利用や新設が検討されています。

-

インドは1991年に市場開放が行われて以降、ずっと右肩上がりとはいかないものの、基本的に経済成長が続いている。特にITやアウトソーシング産業など第三次産業が経済成長を牽引しているという、やや特殊な姿を見せている。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間