「1%=1兆円」― CO2を1%減らすためには1兆円掛かる

MicroStockHub/iStock

日本は「固定価格買取制度」によって太陽光発電等の再生可能エネルギーの大量導入をしてきた。

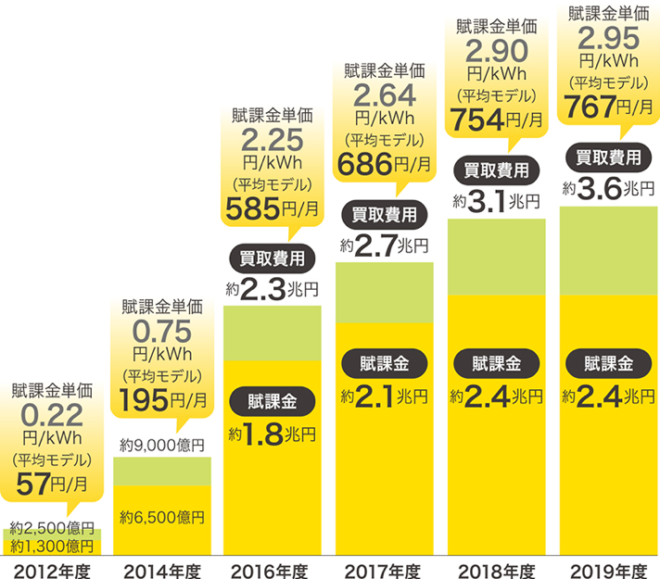

同制度では、割高な太陽光発電等を買い取るために、電気料金に「賦課金」を上乗せして徴収してきた(図1)。

この賦課金は年間2.4兆円に達している。他方で同制度によるCO2の削減量は日本全体の2.5%である。

つまり、1%のCO2削減のために1兆円が掛かっている。

「1%イコール1兆円」というのは覚えやすいので、ぜひ記憶して頂きたい。

以下、詳しく計算を紹介しよう。

図 1 再生可能エネルギー発電促進賦課金の推移

出典:資源エネルギー庁 (注1)

固定価格買取制度では幾ら費用が掛かり、どれだけのCO2削減効果があったか計算してみよう。

まず費用であるが、賦課金は図1のように、年間2.4兆円に上っている。

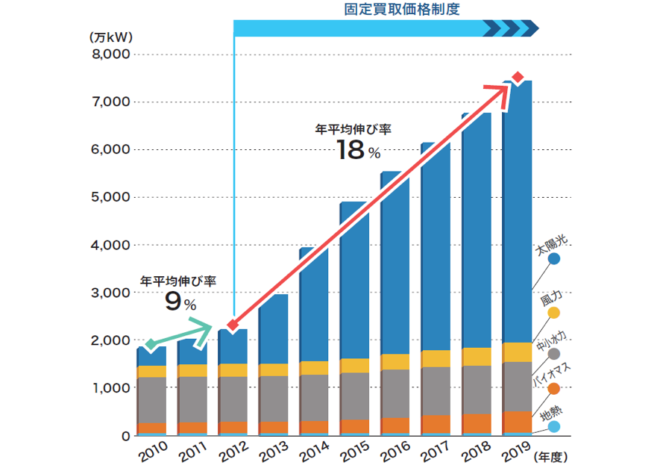

この賦課金を用いて、同制度のもとで大幅に再生可能エネルギーの発電設備容量は増加した(図2)。

図 2 固定価格買取制度による太陽光発電等の導入量

出典:資源エネルギー庁 (注2)

以下では、これによるCO2削減効果を計算する。

2012年から2019年までの再エネ発電量の増加を全て固定価格買取制度によるものとみなそう。

2012年から2019年までの再エネ(水力、太陽光、風力、地熱、バイオマス)発電電力量の増分は778億kWhで、これは2019年の日本の発電電力量の7.60%を占めていた注3)。

もしもこの再生可能エネルギーの導入がなければ他の発電が比例的に増えていたと考えると、固定価格買取制度は日本の発電部門のCO2を7.60%だけ削減したことになる。

では、これは日本の温室効果ガス排出量をどれだけ減らしたのだろうか。

日本の温室効果ガス排出量は2019年に12.12億トンだった注4)。

これに対して、発電部門のCO2排出量は3.96億トンで、日本の温室効果ガス排出量の32.6%だった注5)。

以上から、固定価格買取制度によるCO2削減量は、日本全体の温室効果ガス排出量のうち7.60%×32.6%=2.48%だった、という計算になる。

2.4兆円の賦課金で2.48%のCO2削減なので、1%の削減あたり約1兆円がかかっている、と言う計算になる。

なお、以上の計算についてさらに詳しくは別途「研究ノート」にまとめてあるので参照されたい注6)。

注1)経済産業省 資源エネルギー庁 日本のエネルギー 2020年度版 「エネルギーの今を知る10の質問」、広報パンフレット

https://www.enecho.meti.go.jp/about/pamphlet/energy2020/002/#section3

注2)経済産業省 資源エネルギー庁 日本のエネルギー 2020年度版 「エネルギーの今を知る10の質問」、広報パンフレット

https://www.enecho.meti.go.jp/about/pamphlet/energy2020/002/#section3

注3)発電電力量の推移。令和元年度(2019年度)におけるエネルギー需給実績(確報) 令和3年4月資源エネルギー庁総務課戦略企画室

https://www.enecho.meti.go.jp/statistics/total_energy/pdf/honbun2019fyr2.pdf

注4)国立環境研究所 2019年度(令和元年度)の温室効果ガス排出量(確報値)について

https://www.nies.go.jp/whatsnew/20210413/20210413.html

注5)国立環境研究所 日本の温室効果ガス排出量データ(部分)

https://www.nies.go.jp/gio/aboutghg/index.html

注6)杉山大志、「研究ノート 1%=1兆円――固定価格買取制度の費用対効果」

https://cigs.canon/article/20210707_6021.html

■

関連記事

-

政府エネルギー・環境会議から9月14日に発表された「革新的エネルギー・環境戦略」は2030年代に原子力発電ゼロを目指すものであるが、その中味は矛盾に満ちた、現実からかけ離れたものであり、国家のエネルギー計画と呼ぶには余りに未熟である。

-

りょうぜん里山がっこうを会場として、中山間地域のみなさんや福島大学の学生を中心に勉強会を開催した。第一回は、2014年10月4日に国立保健医療科学院の山口一郎上席主任研究官をゲストに迎え、食品基準値の疑問に答えてもらい、損失余命の考え方が役立つかどうかや参加者のニーズを話し合った。

-

福島原発事故の後で、日本ではエネルギーと原子力をめぐる感情的な議論が続き、何も決まらず先に進まない混乱状態に陥っている。米国の名門カリフォルニア大学バークレー校の物理学教授であるリチャード・ムラー博士が来日し、12月12日に東京で高校生と一般聴衆を前に講演と授業を行った。海外の一流の知性は日本のエネルギー事情をどのように見ているのか。

-

原子力問題は、安倍政権が残した最大の宿題である。きのう(9月8日)のシンポジウムは、この厄介な問題に新政権がどう取り組むかを考える上で、いろいろな材料を提供できたと思う。ただ動画では質疑応答を割愛したので、質疑のポイント

-

漢気(おとこぎ)か? 最期っ屁か? 一連の報道を見て思う。フジテレビの経営首脳陣は、本当に「真の髄から腐っている」と言わざるを得ない。 顔ぶれを見れば、ほとんどが高齢の男性ばかり。ダイバーシティの欠片もなく、女性は不在。

-

ここ数年、日本企業は「ESGこそが世界の潮流!」「日本企業は遅れている!」「バスに乗り遅れるな!」と煽られてきましたが、2023年はESGの終わりの始まりのようです。しかし「バスから降り遅れるな!」といった声は聞こえてき

-

海は人間にとって身近でありながら、他方最も未知な存在とも言える。その海は未知が故に多くの可能性を秘めており、食料庫として利用しているのみならず、たくさんのエネルギー資源が存在している。

-

自動車メーカーのボルボが電気自動車C40のライフサイクルCO2排出量を報告した。(ニュース記事) ライフサイクルCO2排出量とは、自動車の製造時から運転・廃棄時までを含めて計算したCO2の量のこと。 図1がその結果で、縦

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間