地球温暖化は食糧生産を増やすメリットがある

麻生副総裁の「温暖化でコメはうまくなった」という発言が波紋を呼び、岸田首相は陳謝したが、陳謝する必要はない。「農家のおかげですか。農協の力ですか。違います」というのはおかしいが、地球温暖化にはメリットもあるという趣旨は正しい。少なくとも北海道の農業には、温暖化はメリットしかない。

温暖化は農業にメリットをもたらす

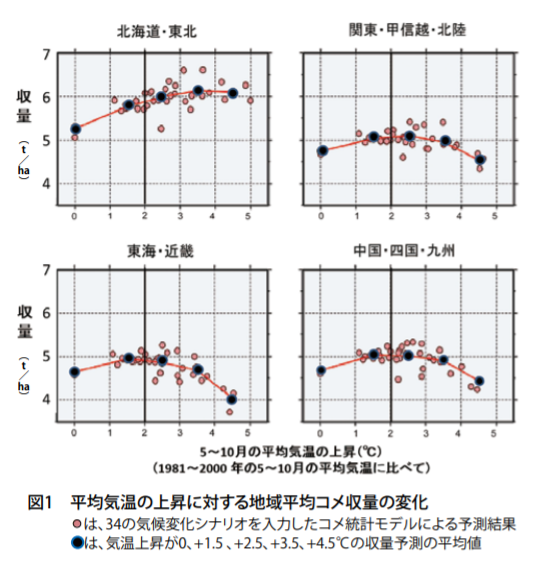

では日本全国ではどうだろうか。次の図は、IPCCなどの想定するように2100年までの平均気温とコメ収量についての農業研究機構のシミュレーションだが、図1のように現在より2℃上昇までは収量は増える。これはIPCCの標準的な想定気温である。

温暖化は基本的には農業にプラスである。高温で植物の生育がよくなるだけでなく、CO2は植物の栄養分になるので、日本で収量が落ちることは当面、考えられない。

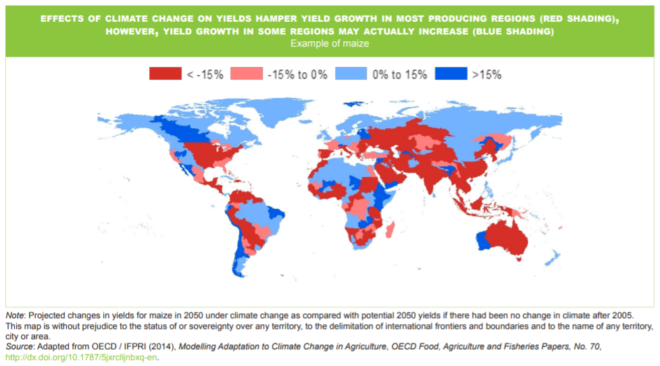

だが干魃や洪水がひどくなると、農業生産も減る。次の図はOECDのデータだが、赤い部分が温暖化で農業生産の減る地域、青い部分が増える地域である。熱帯では15%以上減るが、カナダでは15%以上増える。日本は農業生産が0~15%増える地域である。

地球温暖化による農業生産の増減率(OECD)

北米東部では何もしないと農業生産が15%以上減るが、高温に適応する品種の開発など農業技術の開発で回避できる。FAOのデータでも、過去60年間に耕地面積は8%しか増えていないが、農業生産は3倍になった。「温暖化で食糧危機が起こる」というのは幻想である。

温暖化の被害は熱帯に集中している

ここからいえるのは、食糧生産に関する限り、世界全体としては温暖化の被害はメリットより大きいとは必ずしもいえないこと、そしてその被害は熱帯に集中しているということだ。

干魃や洪水の被害は熱帯に集中しているので、その解決策は開発援助である。これはありふれた問題でセクシーではないが、大気の組成を変えるよりはるかに低コストで効果的だ。

気候変動はグローバルな問題なので、日本国内のCO2排出量を何%減らすという目標は無意味である。大事なことは世界全体の排出量削減なので、すでに排出量の少ない先進国が石炭火力を廃止するより、薪で暮らしている途上国に高効率の石炭火力を輸出して、生活水準を改善するほうが効果的である。

麻生氏がこういう事情をどこまで知った上で発言したのかはわからないが、COP26を前にして「日本政府は2050年カーボンニュートラルにコミットしない」と宣言したとすれば正解である。温暖化防止コストの高い日本が、無理して脱炭素化を進める必要はないからだ。

関連記事

-

コロナ後の経済回復を受けて米国で石炭ブームになっている。米国エネルギー省の見通しによると、今年の石炭生産量は6億1700万トンに上り、1990年以降最大になる見通しである(p47 table 6)。 更に、アジアでの旺盛

-

太陽光発電と風力発電はいまや火力や原子力より安くなったという宣伝をよく聞くが、実際はそんなことはない。 複数の補助金や規制の存在が本当のコストを見えにくくしている。また火力発電によるバックアップや送電線増強のコストも、そ

-

この日経記事の「再生エネ証書」という呼び方は欺瞞です。 再生エネ証書、1キロワット時0.3円に値下げ 経産省 経済産業省は24日、企業が再生可能エネルギーによる電気を調達したと示す証書の最低価格を1キロワット時1.3円か

-

2025年4月28日にスペインとポルトガルで発生した停電以降、ヨーロッパの発電状況を確認できるサイト「Energy-charts」を時折チェックしています。そこで気づいたことがあります。 NetZero推進派の人たちがよ

-

アメリカでは地球温暖化も党派問題になっている。民主党系は「温暖化は深刻な脅威で、2050年CO2ゼロといった極端な温暖化対策が必要だ」とする。対して共和党系は「それほど深刻な問題ではなく、極端な対策は必要ない」とする。

-

日本の鉄鋼業は、世界最高の生産におけるエネルギー効率を達成している。それを各国に提供することで、世界の鉄鋼業のエネルギー使用の減少、そして温室効果ガスの排出抑制につなげようとしている。その紹介。

-

先日、「国際貿易投資ガバナンスの今後」と題するラウンドテーブルに出席する機会があった。出席者の中には元欧州委員会貿易担当委員や、元USTR代表、WTO事務局次長、ジュネーブのWTO担当大使、マルチ貿易交渉関連のシンクタンク等が含まれ、WTOドーハラウンド関係者、いわば「通商交渉部族」が大半である。

-

(前回:再生可能エネルギーの出力制御はなぜ必要か②) 送電線を増強すれば再生可能エネルギーを拡大できるのか 「同時同量」という言葉は一般にも定着していると思うが、これはコンマ何秒から年単位までのあらゆる時間軸で発電量と需

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間