IPCC報告の論点㉝:CO2に温室効果があるのは本当です

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。

Tanaonte/iStock

今回は理系マニア向け。

「温室効果って、そもそも存在するのか」と言うご質問を頂いた。そこで今回は、数式たっぷりの、その方面の人には詳しく書いてあって解りやすい論文があったので紹介する。お好きな方はぜひ原文(無料)にチャレンジを。

van Wijngaarden, W. A., & Happer, W. (2020). Dependence of Earth’s Thermal Radiation on Five Most Abundant Greenhouse Gases.

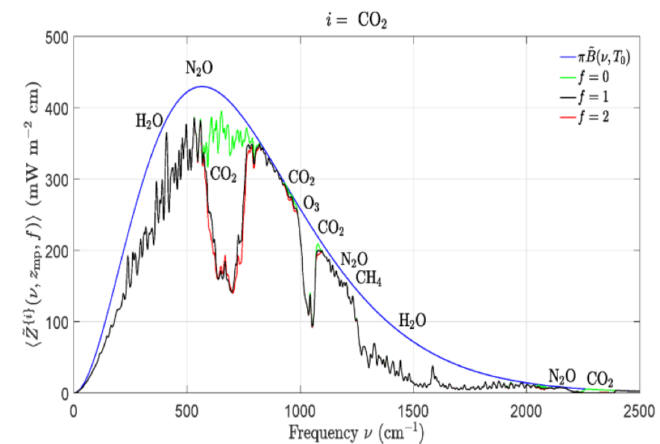

気体の分子は、光を放射・吸収して、振動・回転する。運動するとドップラー効果もある。大気中の分子のこれらの放射・吸収をことごとく積分すると、図1のようになる

図1

横軸は光の振動数ν、縦軸はエネルギースペクトル密度。青線は地表からの黒体輻射。

f=1の黒線が、現在の大気の組成における地表から宇宙への輻射である。青線より低くなっているのは、分子による吸収があるから。もっとも大きい吸収はH2Oの寄与。

CO2だけ濃度をゼロにするとf=0の緑の線のようになる。CO2も結構多くのエネルギーを吸収していることが分かる。これが現状のCO2による温室効果だ。

CO2濃度を2倍にするとf=2の赤線のようになる。黒線とほとんど重なっているのは、吸収が飽和しているためだ。

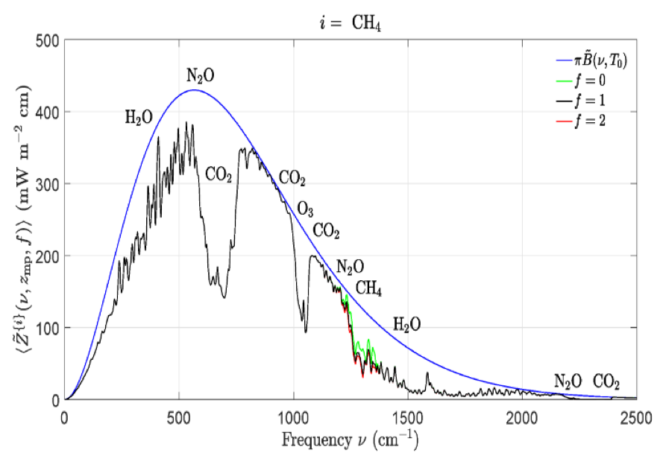

図2はメタンについて同様に書いたもの。はやり現状から2倍にするところでは飽和していて殆ど黒と赤の線の区別がつかない。

図2

ということで、CO2もメタンも図で見ると温室効果はすでに現状の大気でかなり飽和している。

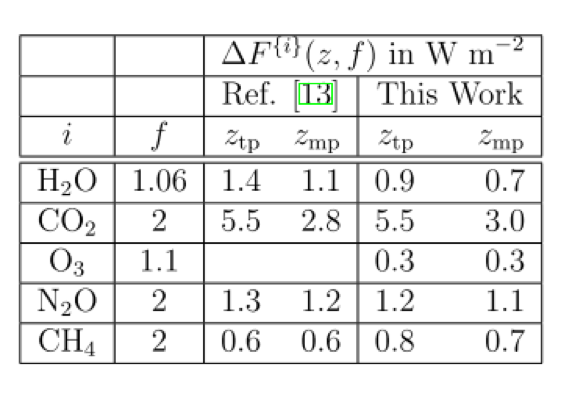

ただ、それでもなお、CO2を2倍にすると3.0W/m2の温室効果があり、メタンを2倍にすると0.7W/m2の温室効果がある(下表、説明は略)

このように、CO2とメタンは地上からの黒体輻射を吸収する温室効果がある。それは濃度とともに飽和傾向にはあるが、いまなお、濃度上昇をすると追加の温室効果が生じる。

以上のように、CO2やメタンに温室効果があるのは本当。

ただし、これがどのぐらい地球の気温上昇に寄与するか、というのは別の大きな問題になる。大きく寄与するという意見もあれば、ほとんど寄与しないという意見もある。

■

1つの報告書が出たということは、議論の終わりではなく、始まりに過ぎない。次回以降も、あれこれ論点を取り上げてゆこう。

【関連記事】

・IPCC報告の論点①:不吉な被害予測はゴミ箱行きに

・IPCC報告の論点②:太陽活動の変化は無視できない

・IPCC報告の論点③:熱すぎるモデル予測はゴミ箱行きに

・IPCC報告の論点④:海はモデル計算以上にCO2を吸収する

・IPCC報告の論点⑤:山火事で昔は寒かったのではないか

・IPCC報告の論点⑥:温暖化で大雨は激甚化していない

・IPCC報告の論点⑦:大雨は過去の再現も出来ていない

・IPCC報告の論点⑧:大雨の増減は場所によりけり

・IPCC報告の論点⑨:公害対策で日射が増えて雨も増えた

・IPCC報告の論点⑩:猛暑増大以上に酷寒減少という朗報

・IPCC報告の論点⑪:モデルは北極も南極も熱すぎる

・IPCC報告の論点⑫:モデルは大気の気温が熱すぎる

・IPCC報告の論点⑬:モデルはアフリカの旱魃を再現できない

・IPCC報告の論点⑭:モデルはエルニーニョが長すぎる

・IPCC報告の論点⑮:100年規模の気候変動を再現できない

・IPCC報告の論点⑯:京都の桜が早く咲く理由は何か

・IPCC報告の論点⑰:脱炭素で海面上昇はあまり減らない

・IPCC報告の論点⑱:気温は本当に上がるのだろうか

・IPCC報告の論点⑲:僅かに気温が上がって問題があるか?

・IPCC報告の論点⑳:人類は滅びず温暖化で寿命が伸びた

・IPCC報告の論点㉑:書きぶりは怖ろしげだが実態は違う

・IPCC報告の論点㉒:ハリケーンが温暖化で激甚化はウソ

・IPCC報告の論点㉓: ホッケースティックはやはり嘘だ

・IPCC報告の論点㉔:地域の気候は大きく変化してきた

・IPCC報告の論点㉕:日本の気候は大きく変化してきた

・IPCC報告の論点㉖:CO2だけで気温が決まっていた筈が無い

・IPCC報告の論点㉗:温暖化は海洋の振動で起きているのか

・IPCC報告の論点㉘:やはりモデル予測は熱すぎた

・IPCC報告の論点㉙:縄文時代の北極海に氷はあったのか

・IPCC報告の論点㉚:脱炭素で本当にCO2は一定になるのか

・IPCC報告の論点㉛:太陽活動変化が地球の気温に影響した

・IPCC報告の論点㉜:都市熱を取除くと地球温暖化は半分になる

■

関連記事

-

ドイツがエネルギー政策を大転換 ロシアのウクライナ侵攻で https://t.co/FIKTeS5apa — ロイター (@ReutersJapan) February 28, 2022 ドイツのショルツ首相は、ロシアか

-

そもそも原子力水素とは何か 原子力水素とは、原子力をエネルギー源として製造される水素のことをいう。2050カーボンニュートラル実現のためには運輸、産業、果ては発電においても水素を利用することがキーポイントなるといわれてい

-

厄介な気候変動の問題 かつてアーリは「気候変動」について次の4点を総括したことがある(アーリ、2016=2019:201-202)。 気候変動は、複数の未来を予測し、それによって悲惨な結末を回避するための介入を可能にする

-

米軍のイラク爆撃で、中東情勢が不安定になってきた。ホルムズ海峡が封鎖されると原油供給の80%が止まるが、日本のエネルギー供給はいまだにほとんどの原発が動かない「片肺」状態で大丈夫なのだろうか。 エネルギーは「正義」の問題

-

G7首脳が原爆資料館を視察 G7広島サミットが開幕し、各国首脳が被爆の実相を伝える広島平和記念資料館(原爆資料館)を訪れ、人類は核兵器の惨禍を二度と繰り返してはならないとの認識共有を深めた。 しかし現実にはウクライナを侵

-

政府のエネルギー基本計画はこの夏にも決まるが、その骨子案が出た。基本的には現在の基本計画を踏襲しているが、その中身はエネルギー情勢懇談会の提言にそったものだ。ここでは脱炭素社会が目標として打ち出され、再生可能エネルギーが

-

ろくにデータも分析せずに、温暖化のせいで大雨が激甚化していると騒ぎ立てるニュースが多いが、まじめに統計的に検定するとどうなのだろう、とずっと思っていた。 国交省の資料を見ていたら、最近の海外論文でよく使われている「Man

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 論点⑳では、「政策決定者向け要約」の書きぶりが針小棒大に

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間