種子島における再エネの出力抑制の現状

2018年4月全般にわたって、種子島では太陽光発電および風力発電の出力抑制が実施された。今回の自然変動電源の出力抑制は、離島という閉ざされた環境で、自然変動電源の規模に対して調整力が乏しいゆえに実施されたものであるが、本コラムでも再三書いているように将来的には九州本土、ひいては本州全土でも調整力が不足して出力抑制が実施されることになることはほぼ確実であろう。そこで今回は、種子島で行われた出力抑制の実際について簡単に総括したい。

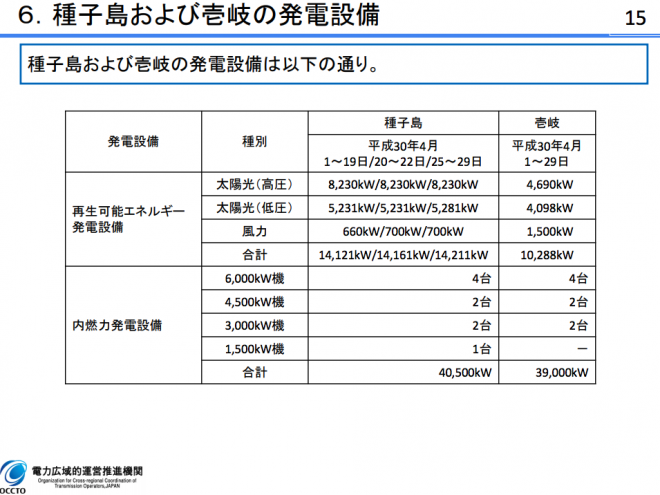

まず種子島の電源構成について確認すると、2018年4月1日時点では、以下のような構成になっている。

- 火力発電:40500kw

- 太陽光発電(高圧):8230kw

- 太陽光発電(低圧):5231kw

- 風力:660kw

このように種子島の電源は火力発電40500kwと自然変動電源14121kwで構成されており、自然変動電源の95.4%は太陽光発電となっている。つまりはほとんどが太陽光発電と火力発電というわけだ。通常自然変動電源の出力制御に関しては火力発電の休止や低出力運転など送配電網の「下げ調整力」が不足して受給を一致させることが困難になった場合に、

- ① 一般送配電事業者からオンラインで調整できない火力電源等の出力抑制および揚水式発電機の揚水運転

- ② 長周期広域周波数調整

- ③ バイオマス専焼電源の出力抑制

- ④ バイオマス電源(廃棄物等の未利用資源有効活用型)の出力抑制

- ⑤ 自然変動電源の出力抑制

という手順を経て行われるが、種子島ではオンラインで調整できない火力電源等がないこと、他の地域と連系されていないことおよび、バイオマス関連発電設備がないことから、 ①〜④の手順は飛ばされ、いきなり「⑤自然変動電源の出力抑制」が実施されることになるのだ。

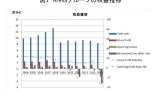

ここまでは供給側の事情だが、では電力需要側はどうかというと、残念ながら手元には種子島の電力需要に関する通年のデータは無い。ただ2018年4月の需要に関しては電力広域的運営推進機関から発表されており、概ね11000~18000kwの幅で推移している。これは特徴的で、例えば2018年4月1日の九州全体の電力需要を見ると699万~868万kwの幅で推移しており、種子島は離島という特性上からか電力需要の振れ幅が本土より大きくなっていることが推測される。最大電力需要を最小電力需要で除した値を比較して見ると、種子島は1.63強、九州全体では1.24強とその差は歴然だ。

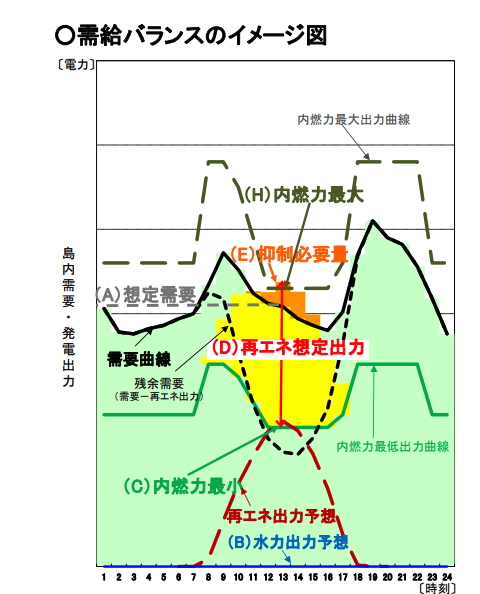

一般論ではあるが需要変動が大きくなると調整力が不足しやすくなるので、離島である種子島は、電源構成の面からも、需要変動の面からも出力制御のニーズが高くなっていると言えるだろう。ここで出力制御のイメージを図示すると、上図のようになる。

「A想定需要」をベース電源である「B 水力発電の出力予想」とミドル電源である「C 内燃力最小出力」(「H 内燃力最大出力」の50%と定義される)と「D 再エネ想定出力」の合計が上回ると予測された場合‘(B+C+D>A)に、抑制必要量が(B+C+D-A)により算出され、出力抑制の指令が事業者に対して出されることになる。種子島の場合は水力発電がないのでより簡単に抑制必要量は(C+D-A)となる。

この際重要となるの「H 内燃力最大出力」の値の設定だが、これは「F 予備電力も含めた必要供給力」(想定最大需要×1.1)を「G 再生可能エネルギー最小時の供給力」(Dの26.5%と定義される)とHの合計で超過するように設定される。繰り返しになるが、「H 内燃力最大出力」の規模は、(H+G>F)を達成する最小の火力発電の最大出力の組み合わせになるということだ。

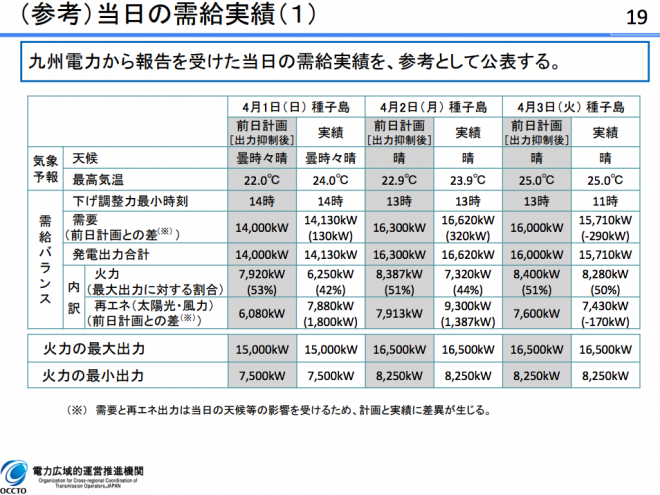

さてここで重要なことは、出力抑制の指令自体は想定需要に基づいてなされることで、当日の実績とは乖離が出ることだ。上の表は想定と当日の実績の乖離をまとめたものだが、想定との乖離という面では再エネ発電量が最も大きく、4/1、4/2は再エネの発電量が予想を上回り、4/3は予想を下回っている。この場合、より対応が難しいのは再エネの発電量が予想を上回った場合で、火力発電の出力を50%以下に調整することになり、すれすれの運用が迫られることになる。もともと最低出力が余裕を持って設定されていることもあり、幸いにして今回は問題が出なかったものの、その意味では予測の精緻化とともに、いわゆる「上げDR(デマンドレスポンス)」と呼ばれる電力消費を促すことによって需給調整を図る手法の導入も今後は重要な検討事項となっていくことが予測される。

関連記事

-

やや古くなったが、2008年に刊行された『地球と一緒に頭を冷やせ! ~ 温暖化問題を問いなおす』(ビョルン・ロンボルグ著 ソフトバンククリエイティブ)という本から、温暖化問題を考えたい。日本語訳は意図的に文章を口語に崩しているようで読みづらい面がある。しかし本の内容はとても興味深く、今日的意味を持つものだ。

-

政府は「2050年カーボンニュートラル」という方針を決めました。これは「2050年までに温室効果ガス(特にCO2)の排出を実質ゼロにする」という意味で、そのために2030年までに46%減らすことになっています。これは地球

-

アゴラ研究所の運営するエネルギー調査機関の「GEPR」(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

前2回(「ごあいさつがわりに、今感じていることを」「曲解だらけの電源コスト図made by コスト等検証委員会」)にわたって、コスト等検証委員会の試算やプレゼンの図について、いろいろ問題点を指摘したが、最後に再生可能エネルギーに関連して、残る疑問を列挙しておこう。

-

目を疑いました。。 都内の中小企業が国内外のカーボンクレジットを取引しやすい独自の取引システムを構築します!!(2024年06月06日付東京都報道発表資料) 東京都では、「ゼロエミッション東京」の実現に向けて、都内の中小

-

4月8日、マーガレット・サッチャー元首相が亡くなった。それから4月17日の葬儀まで英国の新聞、テレビ、ラジオは彼女の生涯、業績についての報道であふれかえった。評者の立場によって彼女の評価は大きく異なるが、ウィンストン・チャーチルと並ぶ、英国の大宰相であったことは誰も異存のないところだろう。

-

6月30日、原子力企業Arevaとフランス電力EDFは中国原子力企業CNNC及びCGNとの間で原子炉・核燃料サイクル技術の民生利用に係る協力を推進することで合意した。これに先立つ6月3日、Arevaの原子炉事業をフランス電力(EDF)が取得することがフランス大統領府により承認されている。

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 IPCCの報告では、20世紀に起きた地球規模での気温上昇

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間