政府クリーンエネルギー戦略で電気代はどこまで上がる

Leestat/iStock

政府「クリーンエネルギー戦略」中間整理が公表された。岸田首相の肝いりで検討されてきたものだ。

紆余曲折の末、木に竹をつなぐ

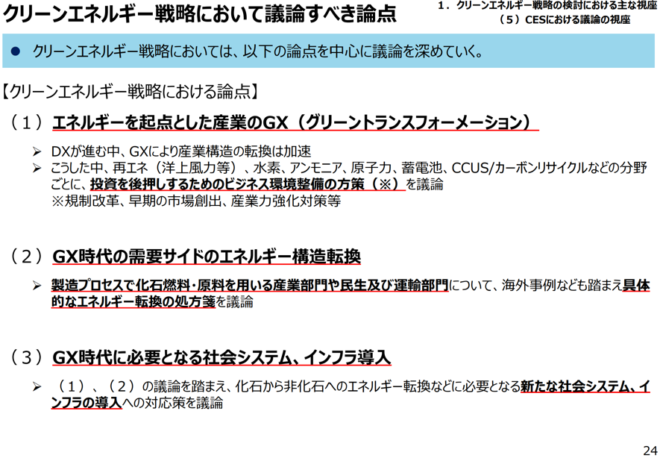

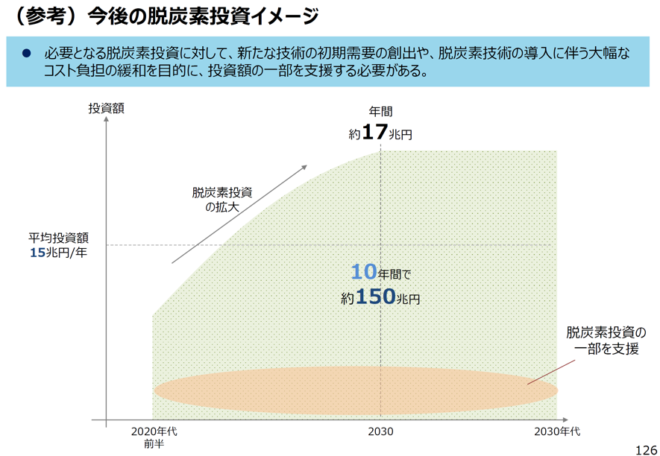

もともと、この「クリーンエネルギー戦略」は、脱炭素の投資を進めるべく構想されたものだった。これは以下の第1回資料(令和3年12月16日)から明らかだ。

図1

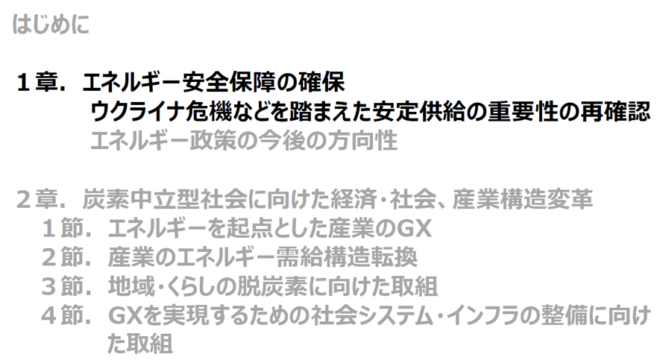

ところがウクライナで戦争が起きたことから、安全保障が重要ということで、中間整理(令和4年5月13日)では、1章がエネルギー安全保障となり、2章の脱炭素との二部構成になった:

図2

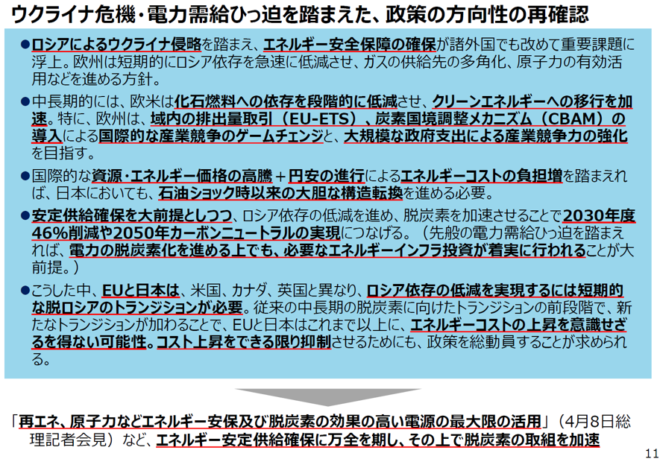

けれども、1章の安全保障と2章の脱炭素をどう折り合いをつけるのかと言えば、ついていない。単に木に竹をつないだだけだ。中間整理では以下のような方向性だ、としているが:

図3

もとより、エネルギー安全保障(本稿では、これには光熱費抑制などの経済性を含める)には、脱炭素と根源的なトレードオフになる部分があるが、それへの言及が全くない。このトレードオフについては、前回詳しく書いた。

どこまで上がる電気代

結局、クリーンエネルギー戦略2章での脱炭素投資は、ウクライナ戦争以前の既定路線通り実施せよ、というのが今回の中間整理だ。

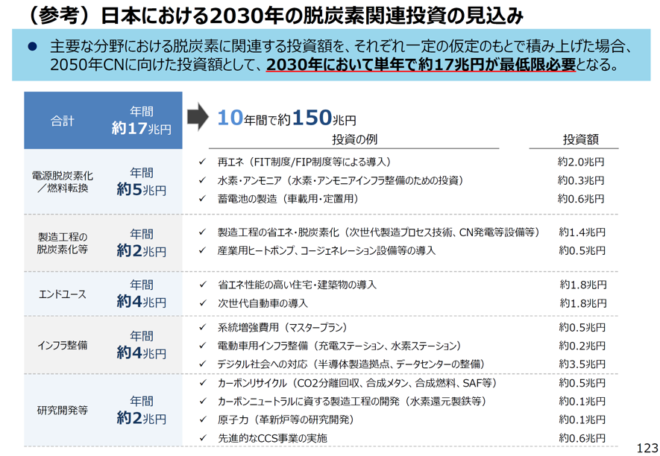

更に中間整理の内容を見ると、年間17兆円の脱炭素投資が官民合わせて必要としている:

図4

その内訳はというと、以下のようになっている:

図5

日経新聞報道によると、この脱炭素投資の一部として政府は10年間で20兆円を新設の基金を通じて投資し、その「財源は赤字国債など国の直接支出は避け、新たな税収や電気料金を用いる」としている。

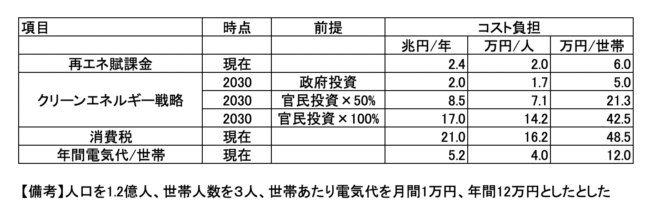

こう聞くと心配になるのは国民のコスト負担だが、「クリーンエネルギー戦略」には一切数字が書いていない。そこで、以下に簡単な計算をしてみよう:

図6

現在、すでに再エネ賦課金で国民は毎年2.4兆円を負担している。

これに加えて、クリーンエネルギー戦略での追加コストはいくらか。政府資料には数字が無いが、先ほどの日経新聞記事によれば10年で20兆円なので、年間2兆円になる。

ところで、政府投資が2兆円ということは、クリーンエネルギー戦略に必要な投資の17兆円のうち残り15兆円は民間投資ということになるが、これも結局は国民が負担する。

その全額である100%を国民負担のコストと考えると、国民負担は年間17兆円に上る。

だがこれは「投資」であるので、かならず「収益」があると考えれば、国民負担はこれよりは小さくなる。

けれども、クリーンエネルギー戦略に並んでいる項目(図5)を見ると、かなりコストがかかり、投資費用の回収が難しそうなものが多い。

そうすると、当該技術を優遇する規制や補助金を入れて、どうにか民間事業者が儲かるようにする訳だ。だがそうすると、結局、やはり国民がコスト負担することになる。

いまの再生可能エネルギーも「民間投資」だが、賦課金という形で国民のコスト負担になっていることと同じ構造だ。

投資項目(図5)を見ると、蓄電池生産や半導体生産、データセンター整備など、リターンの見込めそうなものもある。その一方で、極めて収益性の低そうな項目も多くある。

そこでここでは、仮にこの官民投資の50%が国民のコストとなった場合も計算しておこう(図6)。

すると、クリーンエネルギー戦略による国民のコスト負担増は、世帯あたりで年間21万円から42万円となる。これは現在の再エネ賦課金である年間6万円を凌駕し、消費税である年間49万円に匹敵する規模になる(図6)。

仮にこれが全て家庭の電気代に上乗せされるとなると、現在の電気代である年間12万円は、約3倍増の33万円(=21+12)ないし4~5倍増の54万円(=42+12)となる。

家庭の電気代に全て上乗せされるというのは現実にはならないと思うが、それでも、結局、最後は家庭が負担することには変わりない。

クリーンエネルギー戦略の今後の検討のあり方

以上、批判がましく書いてきたが、短期間のうちに、脱炭素一本槍だったクリーンエネルギー戦略に安全保障をねじ込んだ努力は評価したい。関係者は大変な尽力をされたと思う。敬意を表する。

大事なのはこれからだ。参院選、そして年末まで続く予定のこのクリーンエネルギー戦略の検討において、具体的にどのように作りこんでゆくかということだ。

クリーンエネルギー戦略には、電池生産や半導体生産、データセンター整備など、産業政策としても意義のある形に出来そうなものが存在する。政府の産業政策の在り方にはさまざまな議論があるが、いまは世界諸国で産業政策として政府による産業誘致が行われていることから、日本でもやらざるを得ない側面がある。

他方で、高コストで、収益性の乏しい脱炭素投資については、国民負担の観点から見直すべきだろう。エネルギー安全保障には、供給途絶への対応のみならず、安定安価なエネルギー供給も含まれる。

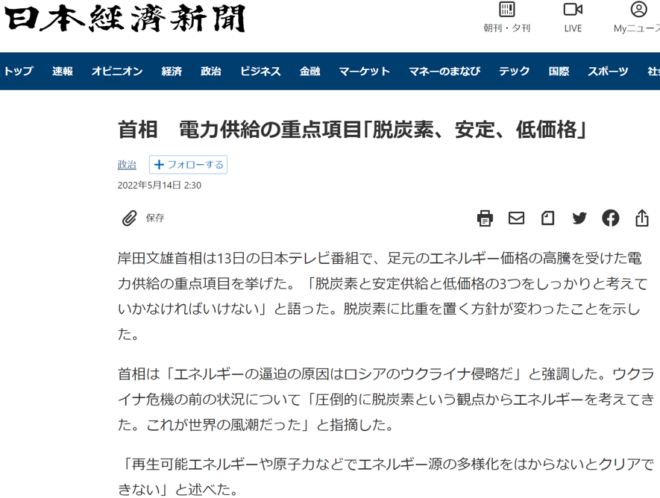

報道によると、首相はこれまで環境の1Eだったが、今後は環境、安定供給、経済の3Eだとおっしゃったそうだ。以前は1Eだったという認識については一言いいたくなるところだが、安全保障と経済の認識を深めて頂いたことを是としよう:

図7

現状では木に竹をつないだだけのクリーンエネルギー戦略だが、今後、安全保障についての議論を深め、単に「脱ロシアの次に脱炭素」とするのではなく、脱ロシアの次に脱中国、脱中東、そして脱・脱炭素を真剣に考えるべきだ。これについては前回詳しく書いた。

■

関連記事

-

7月21日、政府の基本政策分科会に次期エネルギー基本計画の素案が提示された。そこで示された2030年のエネルギーミックスでは、驚いたことに太陽光、風力などの再エネの比率が36~38%と、現行(19年実績)の18%からほぼ

-

地球温暖化に関する報道を見ていると、間違い、嘘、誇張がたいへんによく目につく。そしてその殆どは、簡単に入手できるデータで明瞭に否定できる。 例えば、シロクマは地球温暖化で絶滅する、と言われてきたが、じつは増えている。過去

-

アゴラ研究所では、NHNジャパン、ニコニコ生放送を運営するドワンゴとともに第一線の専門家、政策担当者を集めてシンポジウム「エネルギー政策・新政権への提言」を2日間かけて行います。

-

バイデン政権は、米国内の金融機関に化石燃料産業への投資を減らすよう圧力をかけてきた。そして多くの金融機関がこれに応じてポートフォリオを変えつつある。 これに対して、11月22日、15の州の財務長官らが叛旗を翻した。 すな

-

東京都が「カーボンハーフ」を掲げている(次々とカタカナのキャッチフレーズばかり増えるのは困ったものだ)。「2030年までCO2を半減する」という計画だ。ではこれで、いったいどのぐらい気温が下がり、大雨の雨量が減るのか、計

-

経済産業省は東電の原子力部門を分離して事実上の国営にする方向のようだが、これは順序が違う。柏崎刈羽原発を普通に動かせば、福島事故の賠償や廃炉のコストは十分まかなえるので、まず経産省が今までの「逃げ」の姿勢を改め、バックフ

-

6月25日記事。バイデン副大統領が、米国でのインタビューで、習近平中国国家主席に、このような警告をしたと発言した。もちろん本音は中国への牽制だろうが、米国の警戒感もうかがえる。

-

>>>『中国の「2060年CO2ゼロ」地政学的な意味①日米欧の分断』はこちら 3. 日米欧の弱体化 今回のゼロエミッション目標についての論評をネットで調べてみると、「中国の目標は、地球温暖化を2℃以下に

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間