大人はみんな嘘つきだから表向きは脱炭素しますと言う

菅首相が昨年11月の所信表明演説で2050年にCO2をゼロにする、脱炭素をする、と宣言して以来、日本中「脱炭素祭り」になってしまった。

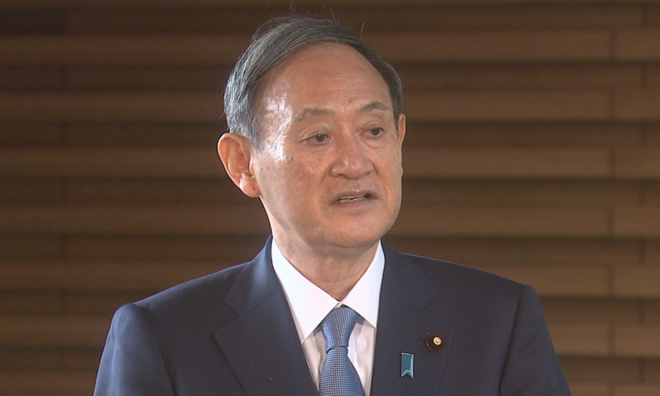

菅総理 首相官邸HPより

日本の同調圧力というのはかくも強いものなのかと、ほとほと嫌になる。政府が首相に従うのは制度上仕方ないにしても、政治家も、メディアも、経済団体も、企業も、みな「脱炭素やりまーす!」と言っている。

ただしこれは表向き言っているだけだ。少し技術や経営のことを知っていれば、あと30年で脱炭素など出来っこないことはみなよく分かっている。筆者は様々な業界の人と議論する。たいてい内輪では顔を見合わせて出来る訳無いよと嗤っているが、外に出ると真剣な顔をして「脱炭素します」と言っている。(ただし筆者は彼らを責めるつもりは毛頭ない。みな生活がかかっているから仕方ない)。

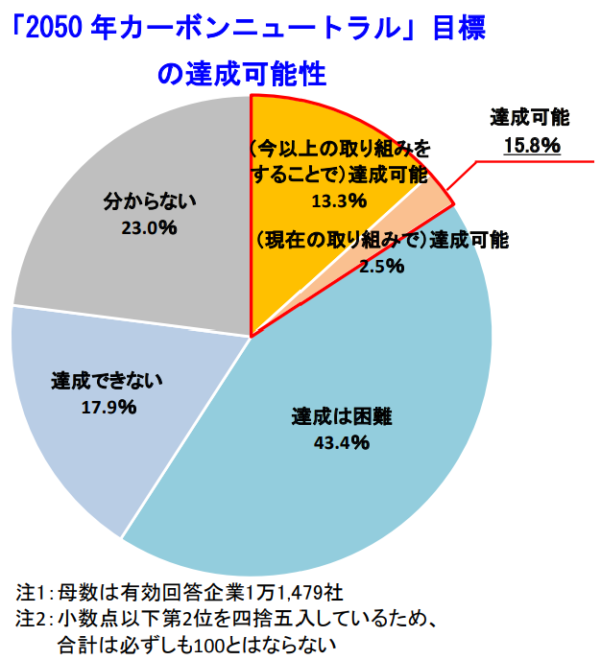

帝国データバンクが昨年末から今年初めにかけて実施したアンケートがその実態を浮き彫りにしている。下図は全国の1万社以上を対象にした調査結果だ。企業の大半がカーボンニュートラルの「達成は困難」ないしは「達成できない」としている。

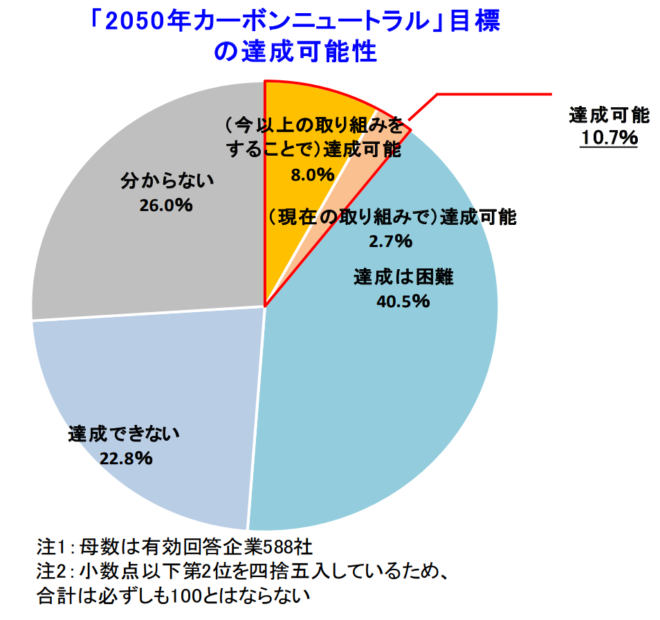

このアンケートは地域別にも実施されていて、北海道だとさらに「達成できない」「達成は困難」が多くなっている。

推測するに「達成可能」というのはオフィスの電気をゼロエミッション電源にすれば済むような企業だけであり、工場やトラックを抱えているような企業は達成できないのであろう。

このアンケートが発表されてから半年近くになるが、このようなナマの声は「脱炭素」プロパガンダにかき消されてしまったようだ。

さて政治家が聴くべきは、人々の本音と建て前のどちらだろうか?

■

関連記事

-

12月4日~14日、例年同様、ドバイで開催される気候変動枠組み条約締約国会合(COP28)に出席する。COP6に初参加して以来、中抜け期間はあるが、通算、17回目のCOPである。その事前の見立てを考えてみたい。 グローバ

-

東日本大震災で事故を起こした東京電力福島第一原子力発電所を5月24日に取材した。危機的な状況との印象が社会に広がったままだ。ところが今では現地は片付けられ放射線量も低下して、平日は6000人が粛々と安全に働く巨大な工事現場となっていた。「危機対応」という修羅場から、計画を立ててそれを実行する「平常作業」の場に移りつつある。そして放射性物質がさらに拡散する可能性は減っている。大きな危機は去ったのだ。

-

政策家石川和男さんのネット放送「霞ヶ関政策総研チャンネル」の報告。民主党で実務ができる政治家と注目された馬淵澄夫議員が登場しました。東電から事故処理を切り出し、国が関与するなどの現実的提言を行っています。

-

元静岡大学工学部化学バイオ工学科 松田 智 「2050年二酸化炭素排出実質ゼロ」を「カーボンニュートラル」と呼ぶ習慣が流行っているようだが、筆者には種々の誤解を含んだ表現に思える。 この言葉は本来、バイオマス(生物資源:

-

アゴラ研究所の運営するエネルギー、環境問題のバーチャルシンクタンクGEPR「グローバルエナジー・ポリシーリサーチ」はサイトを更新しました。 今週からデザインを変更し、スマホ、資料検索をよりしやすくしました。 今週のアップ

-

国際環境経済研究所主席研究員 中島 みき 4月22日の気候変動サミットにおいて、菅総理は、2050年カーボンニュートラルと整合的で野心的な目標として、2030年度の温室効果ガスを2013年度比で46%削減、さらには50%

-

GX推進法の改正案が今国会に提出されている。目玉は、「排出量取引制度」と、「炭素に関する賦課金」の制度整備である。 気になる国民負担についての政府説明を見ると、「発電事業者への(政府による排出権売却の)有償化」および炭素

-

【要旨】過去30年間、米国政府のエネルギー技術革新への財政支援は、中国、ドイツ、そして日本などがクリーン・エネルギー技術への投資を劇的に増やしているにもかかわらず著しく減少した。政府のクリーン・エネルギー研究開発への大幅な支出を増やす場合に限って、米国は、エネルギー技術革新を先導する現在の特別の地位を占め続けられるはずだ。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間