「人類が経験したことのない暑さ」の原因は気候変動なのか

Tr6/iStock

昨年の地球の平均気温は、観測史上最高だった。これについて「その原因は気候変動だ」という話がマスコミには多い。

気候変動の話をすると、「地球の歴史からするとこの程度は昔もあった」というコメントがつくのだが、現生人類も文明も農業も始まっていない頃と比較しても意味がないだろう。今の、そしてこれから経験する気温は、人類と文明が経験したことのない暑さだ。pic.twitter.com/Jriq7emhUT

— Kenji Shiraishi (@Knjshiraishi) March 8, 2024

これはホッケースティック曲線と呼ばれ、最近の気温上昇が異常に急速なことを示す。IPCCの第6次評価報告書にも登場した。これが本当だとすると、今は過去2万年間なかった急速な温暖化が進行中だということになるが、本当だろうか。

ヒートアイランド現象が混入している

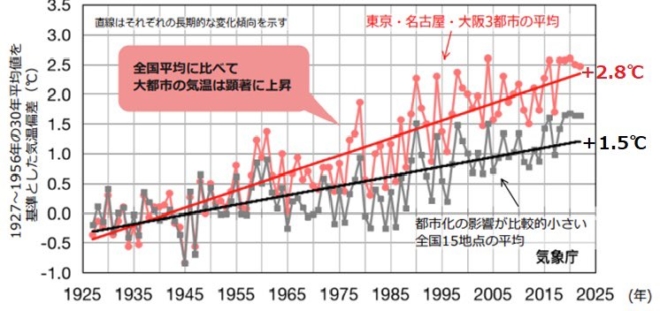

ホッケースティック曲線の元の年輪データはノイズが多く、このデータはそこから極端なデータを選んだ疑いがある。北半球の気温が高いことは事実だが、これは都市の建物や道路の照り返しなどによるヒートアイランド現象(UHI)を含む(図1)。

図1 ヒートアイランド現象(気象庁)

都市部の観測点の気温はUHIの影響を受けているが、平均気温を算出するとき「均質化補正」されているので集計データには影響がないというのがIPCCの見解だ。

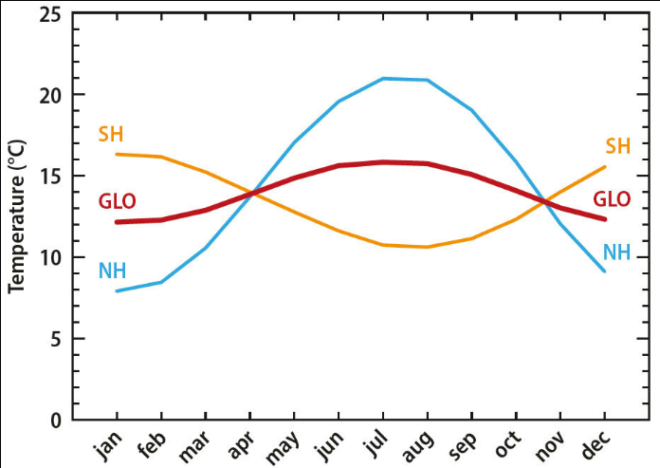

しかし気温は都市部の観測点と、農村などUHIの影響のない観測点を平均して補正するので、都市の多い国では平均気温が高く出る傾向が強い。図2のように気象衛星による北半球(NH)の7月の気温は南半球(SH)の1月より5℃ぐらい高い。

図2 1961~1990年の北半球と南半球の年間気温(GMST)

図2 1961~1990年の北半球と南半球の年間気温(GMST)

温暖化が北半球に片寄って起こることはありえないので、これは都市化の影響(UHI)が気象衛星の観測データに現れていることを示す。逆にいうと南半球の気温が本当の平均気温に近いので、温暖化は地球全体の平均(GLO)よりかなり小さい可能性がある。

異常気象は増えていない

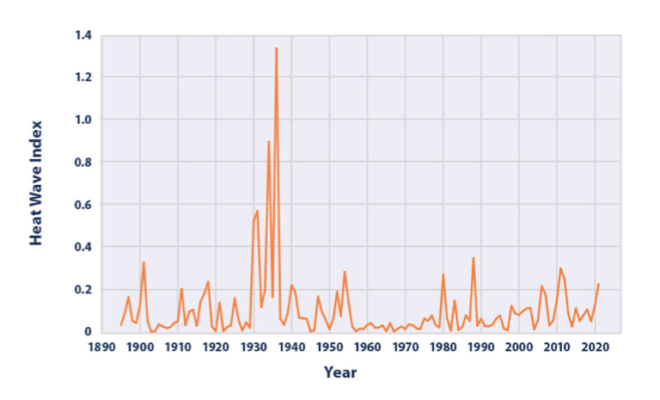

もっと問題なのは、温暖化の影響で異常気象が増えているというIPCCの主張が実測データで裏づけられないことだ。IPCCは異常気象が増えていると定性的に述べているが、奇妙なことに数字も図も出していない。

そこでアメリカ政府の熱波についての統計を示すと、次のようになっている。ウォレス=ウェルズのいうような大きな熱波は数年に1度は来るが、その頻度は(1930年代を除いて)変わらない。最近とくに増えたわけでもない。

図3 アメリカの熱波の頻度(アメリカ環境省)

図3 アメリカの熱波の頻度(アメリカ環境省)

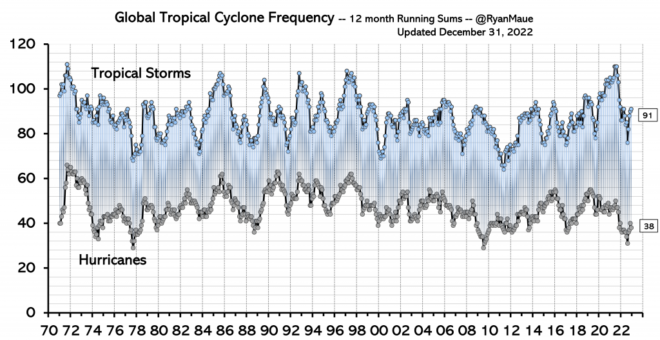

サイクロン(熱帯低気圧)やハリケーンの頻度も、図4のようにほとんど変わらない 。これらの傾向は、ホッケースティック曲線とは対照的である。1900年ごろから急速に気温が上がっているのに、1970年以降も異常気象はほとんど増えていない。

図4 熱帯のサイクロンの頻度(Burn & Palmer)

この矛盾の説明として考えられるのは、ホッケースティック曲線は正しいが異常気象の頻度が低すぎるのか、その逆かである。図3はアメリカ政府の統計、図4は各国政府の統計を集計した数字で、権威ある科学誌Nature Science Reportに掲載されたものだ。

ここから考えると、過去100年間の気温上昇の原因は気候変動だけではなく、UHIのような都市のノイズが含まれているのではないか。あるいは意図的に急勾配のデータを選んでホッケースティック曲線がつくられたという疑惑もある。

関連記事

-

前回、日本政府の2030年46%削減を前提とした企業のカーボンニュートラル宣言は未達となる可能性が高いためESGのG(ガバナンス)に反することを指摘しました。今回はESGのS(社会性)に反することを論じます。 まず、現実

-

反原発を訴えるデモが東京・永田町の首相官邸、国会周辺で毎週金曜日の夜に開かれている。参加者は一時1万人以上に達し、また日本各地でも行われて、社会に波紋を広げた。この動きめぐって市民の政治参加を評価する声がある一方で、「愚者の行進」などと冷ややかな批判も根強い。行き着く先はどこか。

-

「脱炭素社会」形成の難問 アポリアとは、複数の理論や議論のうちどれが正しいのかについて合意ができない状態を表わすギリシャ語であるが、英語(aporia)でもフランス語(aporie)でも使われている。ともに「行き詰り」と

-

青山繁晴氏は安全保障問題の専門家であり、日本の自立と覚醒を訴える現実に根ざした評論活動で知られていた。本人によれば「人生を一度壊す選択」をして今夏の参議院選挙に自民党から出馬、当選した。 政治家への転身の理由は「やらね

-

1. 寒冷化から温暖化への変節 地球の気候現象について、ざっとお浚いすると、1970~1980年代には、根本順吉氏らが地球寒冷化を予測、温室効果ガスを原因とするのではなく、予測を超えた変化であるといった立場をとっていた。

-

ヨーロッパで、エネルギー危機が起こっている。イギリスでは大停電が起こり、電気代が例年の数倍に上がった。この直接の原因はイギリスで風力発電の発電量が計画を大幅に下回ったことだが、長期的な原因は世界的な天然ガスの供給不足であ

-

すべての国が参加する枠組みであるパリ協定の合意という成果を挙げたCOP21(国連・気候変動枠組み条約第21回締約国会議)。そして今後の国内対策を示す地球温暖化対策計画(温対計画)の策定作業も始まった。この影響はどのように日本の産業界、そしてエネルギー業界に及ぶのか。3人の専門家を招き分析した。

-

「国民的議論」とは便利な言葉だ。しかし、実際のところ何を表しているのか不明確。そのうえ、仮にそれに実体があるとしても、その集約方法についてコンセンサスがあるとは思えない。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間