原発再稼働すれば、電気料金は下がる?―否、原発再稼働しなければ、電気料金はもっと上がる

「原発のないリスク」を誰も考えない

27日の日曜討論で原発再稼働問題をやっていた。再稼働論を支持する柏木孝夫東京工業大学特命教授、田中信男前国際エネルギー機関(IEA)事務局長対再稼働に反対又は慎重な植田和弘京都大学大学院教授と大島堅一立命館大学教授との対論だった。

そこでは原発の安全性の問題や避難計画の問題などが扱われていたが、経済への影響についてはそれほど議論が深まらず、企業活動や日常生活にどのようなインパクトがあるのか明確にはならなかった。「原発があるリスク」に対して、「原発がないリスク」を考えるべきだという田中氏の指摘は、もう少し議論の対象とすべきだったように思われる。

ここではそれを補足する意味で、電気料金に絞って見てみたい。よく言われる数字ではあるが、まずは復習してみよう。原子力発電所の稼働がなくなって、電力供給量の約3割が失われた。もちろん節電はそれなりには進んだが、当然3割もの節電はできるはずもなく、火力発電が原子力分を穴埋めしている状況にある(幸か不幸か、これまでの再生可能エネルギーの増加は限定的であり、全量固定価格買取制度による課徴金が「これまでは」それほど増えなかった)。

その結果、原発停止分の代替による燃料費増加分は、2013年度では年間約3.6兆円と試算されている。これは、ほぼ天然ガスと石油の輸入増に等しい。国民一人当たりにすると、年間約3万円、1日当たり約100億円の負担増だ。円安に振れた為替レートや化石燃料価格の高騰を持ち出し、原発停止の影響そのものはそれほどでもないという主張をする向きもあるが、そもそも円安になったり、化石燃料価格が高騰したりしても、化石燃料を輸入せざるを得なかった状況になった理由を考えれば、そうした主張は力を失う。

次に、このコスト増分は国民経済全体への負担だということを忘れてはならない。電力会社がリストラすべきだという要求は当然あってしかるべきだが、3.6兆円というコスト増分は関西電力全体の売上高よりも大きく、電力会社全体でコスト削減を行っても、全部吸収できる額ではない。また、電力会社のコスト削減分は外部への発注や従業員給与の削減によって行われるわけだから、その分は経済縮小要因なのである。結局、電力会社が存在しようがしまいが、このコスト増分が経済全体にもたらすマイナス成長効果は避けようがなく、その負担を誰が負うべきかをコップの中で押し付け合いをしているだけに過ぎない。

こうした状況を改善するためには、エネルギーの供給を途絶えさせることなく化石燃料よりも安価なエネルギー源を使用するほかない。つまり、原発の再稼働ということになるのである。

電力料金算定方式の変更

では、いま原発再稼働が実現すれば、電気料金は下がるのか?実は、この答えはNOである。いったい、これはどういうことなのか。

それは、電力各社がこれまで実施してきた値上げの前提条件に関係がある。震災後電気料金制度が見直され、それまでは「今後1年間」に見込まれるコスト(原価)をもとに料金を算定して値上げを認可していたのだが、震災後は「今後3年間」をもとに算定する方式に変更された。

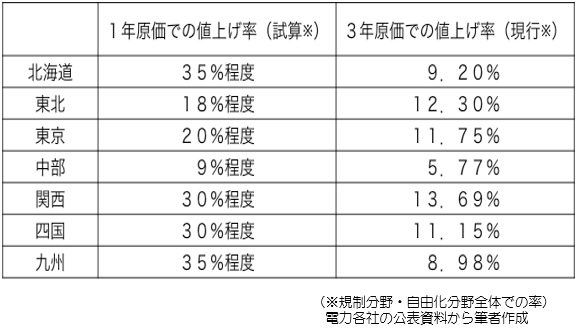

この狙いは3年間あればいろいろコスト削減に取り組む余地も大きくなるだろうというところにあった。しかし同時に、この制度見直しによって2・3年目にしか期待できなかった原発の再稼働(=コストの引き下げにつながる)までが、先取りする形で料金査定に織り込まれたため、結果として想定燃料費等が抑えられ、値上げ幅が圧縮されてしまったのである。具体的には次の表を見てほしい。

例えば、北海道電力であれば泊原子力発電所1、2号基が2013年12月に再稼働、3号機も2014年6月には再稼働する予定を組み入れて料金値上げを査定されたため、再稼働が全く実現しないなら、費用増分は本来35%の値上げがなければ吸収できなかったところ、査定で認められたのは9%だったことから、急速に財務状況が悪化している。

九州電力(川内原発1、2号基は2013年7月、玄海原発3、4号基は2013年12月再稼働を予定)や関西電力(大飯原発は稼働継続、高浜3、4号基は2013年7月再稼働を予定)にも、同様のことが当てはまる。その結果、北海道、関西、九州の各電力は、中部や四国とともに3期連続の経常赤字状態であり、自己資本比率の低下とそれに伴う資金調達に問題が生じつつある。このままでは原発の安全対策や電力の安定供給に必要な発電設備への投資に支障が生じるだけではなく、再生可能エネルギーの導入に必要な送電線の強化も難しくなる。

原発再稼働によって電気料金が下がるのではない。原発再稼働は、これ以上電気料金が上昇することを回避するための最低必要条件なのだ。むしろ、原発再稼働を遅らせれば遅らせるほど、電気料金の更なる値上げは避けられない状態に陥るのである。「原発再稼働させなくても、電気料金は上がらない」と確たる根拠もなく喧伝している錬金術師たちには騙されてはならない。

(2014年8月4日掲載)

関連記事

-

原子力発電施設など大規模な地域社会の変容(これを変容特性と呼ぶ)は、施設の投資規模、内容にまず依存するが(これを投資特性と呼ぶ)、その具体的な現れ方は、地域の地理的条件や開発の意欲、主体的な働きかけなど(これを地域特性と呼ぶ)によって多様な態様を示す。

-

笹川平和財団が発表した「プルトニウム国際管理に関する日本政府への提言」が、原子力関係者に論議を呼んでいる。これは次の5項目からなる提言である。 プルトニウム国際貯蔵の追求:「余剰」なプルトニウムを国際原子力機関(IAEA

-

G7首脳が原爆資料館を視察 G7広島サミットが開幕し、各国首脳が被爆の実相を伝える広島平和記念資料館(原爆資料館)を訪れ、人類は核兵器の惨禍を二度と繰り返してはならないとの認識共有を深めた。 しかし現実にはウクライナを侵

-

早野睦彦 (GEPR編集部より)GEPRはさまざまな立場の意見を集めています。もんじゅを肯定的に見る意見ですが、参考として掲載します。 高速増殖炉もんじゅ(福井県敦賀市) (本文) もんじゅの存在意義の問いかけ 「政府

-

北朝鮮が第5回目の核実験を行うらしい。北朝鮮は、これまで一旦ヤルといったら、実行してきた実績がある。有言実行。第5回目の核実験を行うとすると、それはどのようなものになるのだろうか。そしてその狙いは何か。

-

7月20日公表。パリ協定を受け、欧州委員会が加盟諸国に、規制基準を通知した。かなり厳しい内容になっている。

-

「福島第一原発事故の放射線被曝は、即座の健康被害を引き起こさなかった。そして将来に渡って一般市民、原発事故作業員の大半の健康に影響をおよぼす可能性はほとんどないだろう」。

-

チェルノブイリの現状は、福島の放射能問題の克服を考えなければならない私たちにとってさまざまな気づきをもたらす。石川氏は不思議がった。「東さんの語る事実がまったく日本に伝わっていない。悲惨とか危険という情報ばかり。報道に問題があるのではないか」。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間