プルトニウムの「国際管理」は必要か

笹川平和財団が発表した「プルトニウム国際管理に関する日本政府への提言」が、原子力関係者に論議を呼んでいる。これは次の5項目からなる提言である。

- プルトニウム国際貯蔵の追求:「余剰」なプルトニウムを国際原子力機関(IAEA)の管理下におく。

- 現在の国際規範である国際プルトニウム管理指針の強化:日本の原子力委員会の決定に基づき既存在庫量の削減を新たな国際規範として提言し、再処理を抑制する。

- 既存の在庫量削減に向けての国際協力:処分のための国際フォーラムを設置する。

- 使用済み燃料管理として「乾式貯蔵」を最優先にすすめ、核燃料サイクルの選択肢評価を第三者機関が実施する。

- プルトニウムの新たな国際規範を世界に普及すべく主導的役割を果たす。

鈴木達治郎座長(右)と笹川平和財団の田中伸男会長(財団ウェブサイトより)

この提言の背景には、高速増殖炉(FBR)「もんじゅ」が挫折し、核燃料サイクルの見通しが不透明になった状況がある。日本の保有するプルトニウムは47トンに達するが、これを消費するプルサーマル原子炉の増設も困難になり、青森県六ヶ所村の再処理工場を稼働させると、そこで生産されるプルトニウムの行き場がなくなる。

この提言は、世界にある余剰プルトニウムをIAEA(国際原子力機関)の管理下に置くとともに、これから出てくる使用ずみ核燃料を乾式貯蔵で直接処分するオプションを認めようというものだ。

1970年代にアメリカのカーター政権が核燃料サイクルから撤退する方針を決めたときから、プルトニウムを国際管理する構想はいくつもあったが、すべて挫折した。それは潜在的な核戦力になるプルトニウムを国際管理することを各国がいやがったからだ。

今回の提言が従来の国際管理案と違うのは、核戦力をもたない日本が主導してプルトニウムの軍事転用を防ぐために行うことだ。これはIAEAの「原子炉級プルトニウムであっても、核爆発装置や兵器への転用は可能であり、したがって厳しい国際管理が必要である」というガイドラインが前提になっている。

これについては専門家にも異論があり、アゴラでも紹介したように「原子炉級プルトニウムでは原爆を作れない」という意見が多い。技術的にはすぐ熱で自壊するような原爆をつくることは不可能ではないようだが、日本がそういう核兵器をつくることはありえない。

原爆をつくるにはプルトニウム239の純度が93%以上の兵器級プルトニウムが必要で、このためには核兵器工場と黒鉛減速炉が必要だ。これを秘密に行うことは不可能であり、日本が核武装するときは核拡散防止条約を脱退するしかない。それは日米同盟の破棄を意味し、政治的には不可能である。

「破綻処理」に直面する核燃料サイクル

日本が余剰プルトニウムを軍事転用する可能性はないので、プルトニウムを国際管理する政治的な意味はないが、今回の提言のねらいはそこではないだろう。提言を出した鈴木達治郎座長は、有名な核燃料サイクル廃止論者である。

1988年に日米原子力協定ができたころ、核燃料サイクルは日本のエネルギー戦略の要だったが、FBRの道が絶たれた今、プルトニウムを使う高速炉は袋小路だ。プルサーマルでは、プルトニウムを消費しきれない。次世代の高速炉といわれたASTRIDも行き詰まり、経産省は高速炉以外の路線を模索しているようだ。

G20のエネルギー・環境関係閣僚会合では、高レベル放射性廃棄物の最終処分について各国の連携強化を図る国際会議の設置で合意した。これは核廃棄物を海外で処分するオプションも想定しているのだろう。使用ずみ核燃料を海外で最終処分することも不可能ではない。

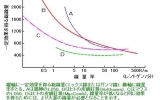

再処理のコストは直接処分より約1円/kWh高く、核燃料サイクルは巨額の赤字を生み出す。それが「損切り」できないのは、核拡散を警戒するアメリカとの関係がからんでいるからだ。サイクルの存在意義は、今や余剰プルトニウムを消費して原子力協定を守ることしかなくなった。経済性の失われた核燃料サイクルを、日米関係を守るために動かすのは本末転倒である。

今回の提言の意味は、率直にいえば「核拡散防止のためなら核燃料サイクルより国際管理で直接処分したほうが安い」ということだろう。数兆円かけて再処理してプルトニウムを分離し、それをプルサーマルで燃やすより「核のゴミ」として直接処分するほうが簡単だ。その用地も六ヶ所村に300年分ある。

つまり日本の核燃料サイクルは経済的には破綻しているのだが、政府がこの提言を実行するのはプルトニウムをIAEAの「銀行管理」に置くようなもので、政治的には不可能だろう。日本の使用ずみ核燃料だけのためなら、国際管理という大がかりな枠組みをつくる必要はない。十分安全性は保たれているので、このまま乾式貯蔵し、厳格に管理すれば足りる。

問題は、アメリカが余剰プルトニウムについての態度を変えないことだ。それを納得させるために核燃料サイクルを動かすのは、費用対効果が見合わない。外務省がアメリカと協議し、彼らが軍事転用不可能と認める形で管理する方法を考えてはどうだろうか。

キャッシュフローを生まない核燃料サイクルを守っても、原子力に未来はない。このままでは日本の製造業が競争力のなくなった部門の雇用を守ろうとして衰退したように、原子力産業も消えてゆくだろう。彼らが自力で再建できないなら、政府が介入して核燃料サイクルを「破綻処理」するしかない。

本当に核燃料サイクルは必要なのか。次世代炉は高速炉しかないのか。このままサイクルを守って原子力を「安楽死」させるのか、それとも損切りして新たな方向に転換するのか、国民的な議論が必要だろう。

関連記事

-

アゴラ研究所の運営するエネルギー調査機関の「GEPR」(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

海洋放出を前面に押す小委員会報告と政府の苦悩 原発事故から9年目を迎える。廃炉事業の安全・円滑な遂行の大きな妨害要因である処理水問題の早期解決の重要性は、国際原子力機関(IAEA)の現地調査団などにより早くから指摘されて

-

米国の元下院議長であった保守党の大物ギングリッチ議員が身の毛がよだつ不吉な予言をしている。 ロシアがウクライナへの侵略を強めているのは「第二次世界大戦後の体制の終わり」を意味し、我々はさらに「暴力的な世界」に住むことにな

-

九州電力の川内原発の運転差し止めを求めた仮処分申請で、原告は最高裁への抗告をあきらめた。先日の記事でも書いたように、最高裁でも原告が敗訴することは確実だからである。これは確定判決と同じ重みをもつので、関西電力の高浜原発の訴訟も必敗だ。

-

3月11日の大津波により冷却機能を喪失し核燃料が一部溶解した福島第一原子力発電所事故は、格納容器の外部での水素爆発により、主として放射性の気体を放出し、福島県と近隣を汚染させた。 しかし、この核事象の災害レベルは、当初より、核反応が暴走したチェルノブイリ事故と比べて小さな規模であることが、次の三つの事実から明らかであった。 1)巨大地震S波が到達する前にP波検知で核分裂連鎖反応を全停止させていた、 2)運転員らに急性放射線障害による死亡者がいない、 3)軽水炉のため黒鉛火災による汚染拡大は無かった。チェルノブイリでは、原子炉全体が崩壊し、高熱で、周囲のコンクリ―ト、ウラン燃料、鋼鉄の融け混ざった塊となってしまった。これが原子炉の“メルトダウン”である。

-

進次郎米(備蓄米)がようやく出回り始めたようである。 しかし、これは焼け石に水。進次郎米は大人気で、売り切れ続出だが長期的な米価の引き下げにはなんの役にも立たない。JA全農を敵視するような風潮にあるが、それに基づく改革は

-

最近、放射線の生体影響に関する2つの重要なリポートが発表された。一つは、MIT(マサチューセッツ工科大学)の専門家チームが発表した研究成果(「放射能に対する生物学的解析の統合研究?ネズミへの自然放射線比400倍の連続照射でDNAの損傷は検出されず」(英語要旨)「MITニュースの解説記事」)である。

-

熊本県、大分県を中心に地震が続く。それが止まり被災者の方の生活が再建されることを祈りたい。問題がある。九州電力川内原発(鹿児島県)の稼動中の2基の原子炉をめぐり、止めるべきと、主張する人たちがいる。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間