原子力を止めることの意味

ワシントンポスト紙の社説を翻訳しました。社説はネット上で公開されています。(Phasing out nuclear)

世界は、原子力発電なしで、地球温暖化を阻止することができるのか?主要な先進国のひとつであるドイツは、それを探ることを決意し、もうひとつの日本では、それを試みるかが議論されている。両国は、それがどれほど難しいかを示してている。

今のところ、原子力が唯一低排出の実績のある「ベースロード」電源、つまり、東京やミュンヘンのオフィスビルで24時間エレベーターを動かすため、昼夜を問わず常に安定供給できる電力である。しかしながら、ドイツも日本も、反核の狂乱の雰囲気の中で、発電において低炭素にあることを保障された発電方法をあきらめ、今後10〜20年のうちに再生可能エネルギーによる発電を増加させることに賭けている。時期尚早ではあるが、それぞれの大規模な原子力セクターを閉鎖すると見られる。

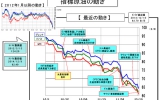

昨年の福島第一原発の事故以前、日本の電力の3分の1は原子力発電によるものだった。現在、1つを除く全ての原子炉が停止され、日本の発電用原油と重油の消費量はほぼ3倍増えた。しかし、政府は、この化石燃料による代替の火力発電をもってしても、電力会社が原子炉を再稼動させなければ、夏のピーク電力需要時に電力システムがダウンしてしまうと心配している。フィナンシャル·タイムズ紙のゲリット・ワイズマンが伝えているところでは、ドイツではすべての原子炉を停止することを決定し、昨年8基の原子炉を停止させた後、電力会社は必要以上に二酸化炭素を排出せざるをえず、送配電も不安定になっているという。

両国共に二酸化炭素排出削減目標への道のりが困難なものとなっているが、反核活動家達はこの混乱を、再生可能エネルギーの歩みが速くなると主張することで正当化している。しかしそれには実現可能性とコストという重要な問題が提起される。

日本政府の報告書は、おそらく日本は原子力発電なしで2030年までに1990年レベルの25%にまで炭素排出量を減らすことができる、と主張している。しかしそれが正しかったとしても、全ての既存の原子力インフラやノウハウを無駄にさせてしまう理由とはならない。報告書はまた、日本が電力の五分の一を原子力でまかなえば33パーセント、また、引き続き3分の1の電力を原子力とし続ければ、39パーセントまでも二酸化炭素の排出を削減できると指摘している。

また、これらの数字が示唆するように日本の排出量を削減することが簡単であるかは全く明確ではない。別に示された政府の分析では、原子力なしでは二酸化炭素の削減量は25パーセントの達成を大きく下回ると主張されている。再生可能エネルギーについての楽観的な予測に頼ることに満足しない日本の電力会社は、既に化石燃料の輸入を促進するためのプロジェクトに数百万ドルを投資している。

グリーンエネルギーの推進者は、ドイツは、多額の政府補助金により再生可能エネルギー由来の電力が既に日本よりも多いことを指摘する。しかし、その国の原子炉の停止による発電の損失分を補い、さらに野心的な排出削減目標を達成させるには、第二次世界大戦後の復興以来見られなかった規模での真の発電の革命が必要となる、とブルームバーグは報道している。それを批判する人々は、それよりもドイツは、昔ながらの信頼性の高い石炭、ガス、そうです、そして原子力による発電による近隣諸国からの電力輸入にこれからも頼ることになるだろう、と合理的な予測している。

恐ろしい災害ではあったが、最終的には壊滅的ではない福島原発事故により、原子炉を持つ全ての国において、既存の施設とその調節システムの整合性の安全性を検討すべき理由となった。しかし、当時も今も、急いでこの電力源を放棄しない慎重さが要求される。既存の原子炉を維持すること(二酸化炭素排出削減政策を前向きに実現させる要素となる次世代の原子力技術を含め)は、再生可能エネルギーの有望な将来を排除するものではない、ということも議論するべきであろう。しかし、それにより、排出削減目標に達するあるいは上回る可能性ははるかに高くなるだろう。

関連記事

-

政策家の石川和男さんが主宰する霞が関政策総研のネット放送に、菅直人元首相が登場した。

-

欧州の環境団体が7月に発表したリポート「ヨーロッパの黒い雲:Europe’s Dark Cloud」が波紋を広げている。石炭発電の利用で、欧州で年2万2900人の死者が増えているという。

-

JR東海の葛西敬之会長が日本原子力学会シニアネットワーク連絡会のシンポジウム「原子力は信頼を回復できるか?」で8月3日に行った講演の要旨は次の通り。

-

原子力発電施設など大規模な地域社会の変容(これを変容特性と呼ぶ)は、施設の投資規模、内容にまず依存するが(これを投資特性と呼ぶ)、その具体的な現れ方は、地域の地理的条件や開発の意欲、主体的な働きかけなど(これを地域特性と呼ぶ)によって多様な態様を示す。

-

事故を起こした福島第一原子力発電所から流れ出る汚染水問題が社会的な関心を集めている。この問題は2020年に開催の決まった東京五輪にも、福島事故の収束にも影を落とす。本当の状況はどうなのか――。

-

アゴラ研究所・GEPRはインターネット放送「言論アリーナ」で、12月25日に「原油価格急落、アベノミクスはどうなる?-プロが分析する2015年のエネルギー」を放送した。 出演はオイルアナリストの藤沢治さん、常葉大学教授の

-

スマートジャパン 3月3日記事。原子力発電によって生まれる高レベルの放射性廃棄物は数万年かけてリスクを低減させなくてならない。現在のところ地下300メートルよりも深い地層の中に閉じ込める方法が有力で、日本でも候補地の選定に向けた作業が進んでいる。要件と基準は固まってきたが、最終決定は20年以上も先になる。

-

「原子力ムラ」という言葉がある。漠然としているが「政官学財に巣食い、癒着し、閉鎖的で、利権をむさぼる悪の結社」という意味を込め、批判の文脈で使う人が多いようだ。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間