政府は違法な原発の運転妨害をやめよ

検査の終わった原発が停止しているのが違法状態

真夏の電力ピークが近づき、原発の再稼働問題が緊迫してきた。運転を決めてから実際に発電するまでに1ヶ月以上かかるため、今月いっぱいが野田首相の政治判断のタイムリミット・・・といった解説が多いが、これは間違いである。電気事業法では定期検査の結果、発電所が経産省令で定める技術基準に適合していない場合には経産相が技術基準適合命令を出すことができると定めている。

第四十条 経済産業大臣は、事業用電気工作物が前条第一項の経済産業省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、その技術基準に適合するように事業用電気工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。

電気事業法の中で、発電所の停止命令を定めているのはここだけである。したがって原発の再稼働に根拠が必要なのではなく、技術基準に違反していない原発の運転を政府が許可しないことが違法なのだ。事故のあとの緊急措置として停止して点検することぐらいはわかるが、すべての原発を止めることは必要でもないし、燃料棒が炉内にある限り安全対策にもならない。福島第一原発で爆発した4号機は停止中だった。

こういう混乱の原因は、昨年5月6日に菅直人首相(当時)が中部電力浜岡原発の停止を「要請」したことだ。そのときも停止を命じる法的根拠がないため、閣議決定も経ないで菅氏が「個人的なお願い」をした。しかし首相の要請は、実質的な命令である。中部電力がこれを拒否すると、監督官庁である経産相からどんな意地悪をされるかわからない。

行政手続法では、このような不利益処分を口頭の行政指導で行なうことを禁じ、その理由を文書で開示することを求めている。また処分の対象となる企業や個人に聴聞を行なうか抗弁の機会を与えることになっている。この基準で考えると、抗弁の機会も与えないで一方的に行われた菅氏の要請は違法であり、中部電力は行政手続法にもとづく異議申し立てをすべきだった。

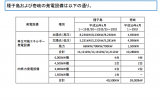

しかし中部電力はこの要請を受諾し、浜岡原発を停止した。その直後に会長がカタールに飛んでLNGを調達したが、スポット価格は長期契約よりはるかに高いため、燃料費増で昨年度だけで2800億円の損失を出した。こうした燃料費の増加による損失は、全国では昨年と今年で6兆円以上にのぼると推定され、福島第一原発事故の被害総額を上回る。

さらに菅氏が九州電力玄海原発の再稼働を止め、「ストレステスト」の合格を再稼働の条件にしたため、スケジュールが大幅に遅れた。ストレステストはシミュレーションであり、ヨーロッパでは運転と並行して行なわれているものだ。その合格を条件にするのも、違法な裁量行政である。こうした民主党政権の支離滅裂な政策によって地元自治体には強い不信感が生まれ、問題が予想を超えて長期化した。

長期の制度設計と短期の再稼働を区別せよ

そもそも福島第一原発の事故と他の原発の運転は無関係である。世界で起こった原発事故では、1979年のスリーマイル島事故でも、1986年のチェルノブイリ原発事故でも、事故を起こした原発以外は運転が続けられた。普通のプラント事故では、事故を起こしたものと同じ欠陥をもつプラントの運転を止めて修理することはあるが、修理が終わったら運転を再開する。1件の事故で全国のプラントを無期限に止めるということはありえない。

大飯3・4号機は津波対策が行なわれ、電源装置の防水や電源車の配備も終わっている。ストレステストにも合格し、全電源喪失にも15日以上耐えられるという結果が出ている。それなのに政府は理由もなく問題を先送りし、「地元の理解が得られるまで再稼働できない」と地元に責任を転嫁している。

しかし地元自治体には原発の運転を許可する権限はない。福井県の西川知事は「国がしっかりした態度を示さないから(地元に)理解されない」と政府の対応の遅れを批判している。さらに問題を混乱させているのが、大阪府市統合本部が核燃料の最終処理など「再稼働の8条件」を関電に出す妨害工作を続けていることだ。大阪府にも市にも原発の許認可権はなく、8条件なるものに法的な拘束力はない。

橋下市長は、さすがにこれまでの支離滅裂な話を反省したのか、「電力消費のピーク時に限って再稼働する」という思いつきを提案して、西川知事に「ご都合主義だ」と批判された。最近では「原子力規制庁が発足していないから安全が確認できない」と言い始めたが、これは原発の運転とは何の関係もない。彼は苦しまぎれに、長期の制度設計と短期の原発運転を混同しているのだ。

長期的に原発を減らしてゆくという政府の方針は——民主党政権が間もなく倒れることを考えると実効性はないが——それなりに理解できる。しかし瑕疵のない原発の運転を妨害して電力会社に(そして電力利用者に)多大な損害を負わせることは、それとはまったく別の違法行為である。ここで原発の運転にすべての地元自治体の合意が必要だという前例をつくったら、今後は原発の運転はできなくなる。

住民に不安があるのは理解できるが、冷静に考えてほしい。もし若狭湾に東日本大震災と同じ1000年に1度の大震災が起こったら、原発事故による死者は(福島第一のように)出ないが、津波による死者は1万人を超える。そのリスクをゼロにするためには、若狭湾の沿岸20kmからすべての住民を退避させるしかない。死者の出なかった原発対策に6兆円以上のコストをかけるのに、莫大な死者が出た津波対策は何もしないのはなぜだろうか。

要するに国民はマスコミの過剰報道で錯覚しているのであり、原発を止めることは巨額の燃料費や停電などのコストがかかるだけで、何のメリットもない。運転には合意も手続きも必要なく、経産相がOKすればすぐできる。政府は科学的事実を国民にていねいに説明した上で、ただちに再稼働を許可すべきだ。

関連記事

-

厚生労働省は原発事故後の食品中の放射性物質に係る基準値の設定案を定め、現在意見公募中である。原発事故後に定めたセシウム(134と137の合計値)の暫定基準値は500Bq/kgであった。これを生涯内部被曝線量を100mSv以下にすることを目的として、それぞれ食品により100Bq/kgあるいはそれ以下に下げるという基準を厳格にした案である。私は以下の理由で、これに反対する意見を提出した。

-

痛ましい事故が発生しました。 風力発電のブレード落下で死亡事故:原発報道とのあまりの違いに疑問の声 2日午前10時15分ごろ、秋田市の新屋海浜公園近くで、風力発電のプロペラ(ブレード)が落下し、男性が頭を負傷して倒れてい

-

燃料電池自動車の市場化の目標時期(2015年)が間近に迫ってきて、「水素社会の到来か」などという声をあちこちで耳にするようになりました。燃料電池を始めとする水素技術関係のシンポジウムや展示会なども活況を呈しているようです。

-

9月11日記事。毎日新聞のルポで、福島復興に取り組む東電社員を伝えるシリーズ。報道では東電について批判ばかりが目立つものの、中立の立場で読み応えのある良い記事だ。

-

エネルギーの問題を需要側から考え始めて結構な年月が経ったが、去年ほど忙しかった年はない。震災後2011年4月に「緊急節電」というホームページを有志とともに立ち上げて、節電関連の情報の整理、発信を行い、多くの方のアクセスを頂いた。

-

2018年4月全般にわたって、種子島では太陽光発電および風力発電の出力抑制が実施された。今回の自然変動電源の出力抑制は、離島という閉ざされた環境で、自然変動電源の規模に対して調整力が乏しいゆえに実施されたものであるが、本

-

アゴラチャンネルで池田信夫のVlog、「トヨタが日本を出て行く日」を公開しました。 ☆★☆★ You Tube「アゴラチャンネル」のチャンネル登録をお願いします。 チャンネル登録すると、最新のアゴラチャンネルの投稿をいち

-

サナエあれば、憂いなし 日米首脳会談は友好的な雰囲気の中で始まった。日米双方にとって憂いなき日米関係の強靭化のはじまり。 〝サナエあれば、憂いなし〟の幕開けである。 28日、迎賓館での首脳会談の開始前。双方の側近たちの交

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間