地球温暖化のスピードは減速する

昨年11月に発表されたIEA(国際エネルギー機関)のWorld Energy Outlookが、ちょっと話題を呼んでいる。このレポートの地球温暖化についての分析は、来年発表されるIPCCの第6次評価報告書に使われるデータベースにもとづいているので、その先行リリースともいえるものだが、これまで悲観的になる一方だった推定が楽観的になっているのだ。

Cheryl/flickr(編集部)

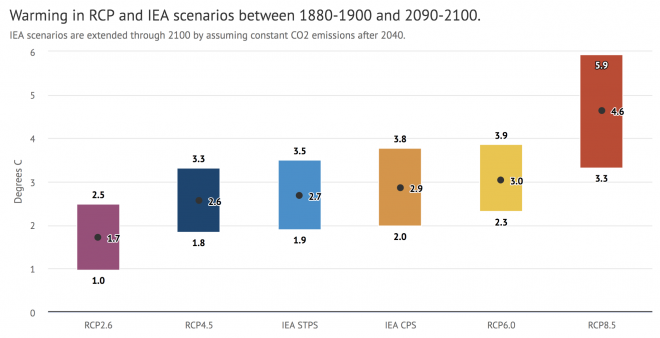

2013年に発表されたIPCCの第5次評価報告書の最悪のRCP8.5シナリオ(温暖化対策なし)では、2100年の地球平均気温は2000年から2.6~4.8℃上昇すると推定されていた。この4.8℃がマスコミによく出てくる数字だが、今回のIEAの推定では、これが大幅に下方修正されている。

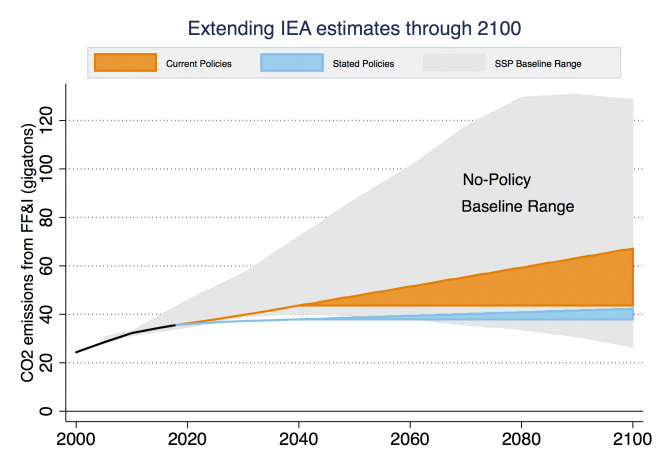

IEAの推定は2040年までだが、このCO2増加率がそのまま2100年まで続くと想定したHausfather-Ritchieの推定によると、図1のようにCO2の実質排出量は、IPCCの”No Policy”シナリオ(RCP8.5)の半分以下になる。

図1

その結果、図2のようにIEAの最悪シナリオであるCPS(現在の温暖化対策のまま)でも、2100年までの気温上昇は2.0~3.8℃と、IPCCのRCP6.0(対策をやや強化する)に近く、中央値(2.9℃)はRCP8.5の4.6℃より大幅に低い。モデルの誤差を勘案した最悪の場合でも3℃程度の気温上昇ですむだろう、とHausfather-Ritchieは予測している。

図2

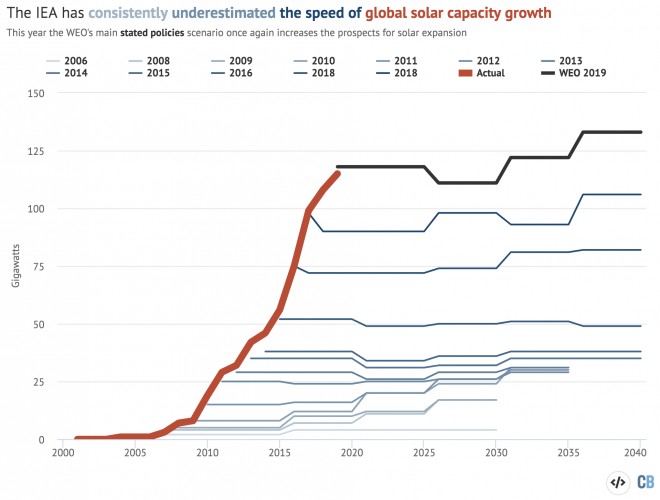

このようにIPCCの見通しが下方修正された大きな原因は、再生可能エネルギー、特に太陽光パネルの急速な普及である。図3のようにIEAの太陽光発電容量の予測は2005年ごろからつねに大幅な過少評価になっており、その傾向は2019年も続いている。

図3

2010年代に再エネの固定価格買取制度が世界に広がり、再エネが急成長したことが、 IPCCの温暖化予測が裏切られた原因である。その傾向は今後も変わらないので、今回のIEAの予測は上限に近いと思われる。

IPCCの”No Policy”シナリオ(IEAのCPS)は何も温暖化対策をしないということではなく、新たな政策を加えないということだから、今後対策が追加されるとCO2の増加はさらに減速し、図1のように21世紀後半にはピークアウトする可能性がある。

温暖化の脅威を強調する人々が再エネを普及させたことで、温暖化が減速したのは皮肉である。彼らが敵視している石炭火力も、2010年代には増加率が下がった。今後は「脱炭素化」だけではなく、途上国の生活水準など多面的な基準でエネルギー問題を考える必要があろう。

関連記事

-

政策アナリストの6月26日ハフィントンポストへの寄稿。以前規制委員会の委員だった島崎邦彦氏が、関電の大飯原発の差し止め訴訟に、原告の反原発運動家から陳述書を出し、基準地震動の算定見直しを主張。彼から規制委が意見を聞いたという内容を、批判的に解説した。原子力規制をめぐる意見表明の適正手続きが決められていないため、思いつきで意見が採用されている。

-

福島の原発事故から4年半がたちました。帰還困難区域の解除に伴い、多くの住民の方が今、ご自宅に戻るか戻らないか、という決断を迫られています。「本当に戻って大丈夫なのか」「戻ったら何に気を付ければよいのか」という不安の声もよく聞かれます。

-

東北電力原町火力発電所(福島県南相馬市)を訪れたのは、奇しくも東日本大震災からちょうど2年経った3月12日であった。前泊した仙台市から車で約2時間。車窓から見て取れるのはわずかではあるが、津波の爪痕が残る家屋や稲作を始められない田んぼなど、震災からの復興がまだ道半ばであることが感じられ、申し訳なさとやるせなさに襲われる。

-

世界は激変している。だが日本のエネルギー政策は変わることが出来ていない。本当にこれで大丈夫なのか? 脱炭素の前に脱ロシア? ウクライナでの戦争を受け、日本も「脱ロシア」をすることになったが、「脱炭素の前に脱ロシア」という

-

洋上風力発電事業を巡る汚職事件で、受託収賄容疑で衆院議員、秋本真利容疑者が逮捕された。捜査がどこまで及ぶのか、今後の展開が気になるところである。各電源の発電コストについて、いま一度確認しておきたい。 2021年8月経済産

-

アゴラチャンネルにて池田信夫のVlog、『地球温暖化はあと2℃以内』を公開しました。 ☆★☆★ You Tube「アゴラチャンネル」のチャンネル登録をお願いします。 チャンネル登録すると、最新のアゴラチャンネルの投稿をい

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 IPCC報告を見ると、不吉な予測が多くある。 その予測は

-

共存共栄への可能性 私は再エネ派の人々とテレビ番組やシンポジウムなどで討論や対話をする機会が時々ある。原子力推進派のなかでは稀な部類であると思っている。メディアでもシンポジウムでも、再エネvs.原子力という旧態依然の構図

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間