東北電力原町火力発電所、震災から復旧の奇跡

(IEEI版)

震災後2年の原町火力発電所を訪れる

東北電力原町火力発電所(福島県南相馬市)を訪れたのは、奇しくも東日本大震災からちょうど2年経った3月12日であった。前泊した仙台市から車で約2時間。車窓から見て取れるのはわずかではあるが、津波の爪痕が残る家屋や稲作を始められない田んぼなど、震災からの復興がまだ道半ばであることが感じられ、申し訳なさとやるせなさに襲われる。

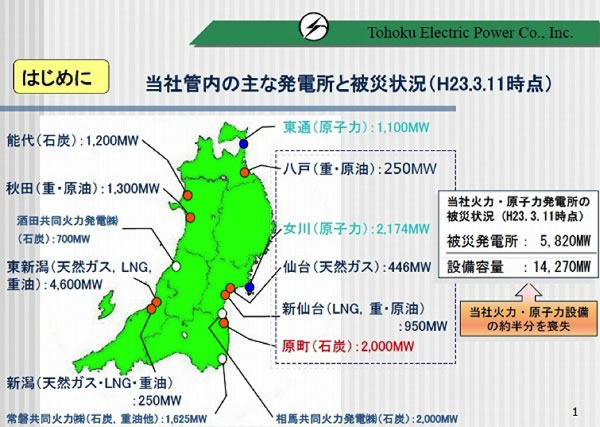

東日本大震災により、東北電力株式会社は発電設備の容量にして約半分が被災したが、その中でも最も甚大な被害を受けたのが原町火力発電所であったという。

震災から半年後の2011年9月、仙台に住む友人を見舞った折に仙台火力発電所周辺を訪れたことがあり、津波の爪痕の深さに言葉を失った。今回、それ以上の被害を受けた場所と聞くと足を踏み入れるのが恐ろしくなったが、到着した原町火力発電所は既に何事もなかったかのように整然としたたたずまいで、既に安定的な試験運転の最中であった。しかし当時の状況は、津波で浸水したという表現に留まる被害ではなく、「波にぶち抜かれた幽霊屋敷」、「特撮の映画を見ているとしか思えなかった」そうだ。

被災直後のタービン本館1階

原町火力の2011年3月11日

津波は少なくとも第一波から第三波まで発電所を囲むように襲い、中でも第二波が想定津波高18mという想像を絶する大きさだったと考えられている。東北電力は1960年チリ沖地震による津波(3m)の経験から、原町火力発電所の地盤高を5mとし、かつ、非常用ガスタービン発電機などの施設をタービン本館の3階に設置するなどの対策をとっていたが、18mの津波の前にはいかんともしがたい状況だっただろう。以下、時系列で原町火力発電所の2011.3.11を追ってみる。

14:46

原町火力発電所の立地する福島県南相馬市を、東北地方太平洋沖を震源とするM9.0、最大震度7(南相馬市で震度6弱)の地震が襲う。1号機(発電能力1000メガワット)は稼働中、2号機(1000MW)はボイラー点検のために停止していたという。1号機では、多数の警報は発せられたが軸振動値などがいずれも自動停止値未満のため停止には至らず、運転継続。

14:49

大津波警報発令。

14:52

引潮により潮位低下が確認されたことから運転出力を1000MWから800MWに降下開始。さらに600MWまで降下。

15:17

中央制御室真下の事務本館4階電源室より出火を確認。消防に通報した後、初期消火活動開始。

15:41

発電所敷地(5m盤)浸水。運転継続不可能と判断し、1号機手動停止。

15:43

第2波と考えられている大津波の到達。

実に地震発生後55分間も、1号機は発電を継続したのだ。この地震では他の発電所も甚大な被害を受けているだろうから、できるところまで電力供給確保のため運転を続けようという判断だったそうだ。中央制御室天井のルーバーが落下し、下記のように階下の部屋が出火する中、ヘルメットをかぶって運転を継続した社員の方達の「発電魂」には脱帽するとともに、震度6弱でも自動停止基準値未満であったというこの発電所の耐震強度にも驚嘆せざるを得ない。

手動停止前の15:17には、中央制御室下の電源室から出火があった。社員155名が「海水だけは豊富にある」と、手近にあったゴミ箱など水を汲める形状のものを総動員して、バケツリレーをし、消火にあたったという。

たびかさなる余震、そして津波警報を知らせるサイレンが鳴り響き、その度にいったん退去しながら消火にあたるなか、バケツリレーの先頭を務めたのが、当時の所長だったそうだ。一番危険な場所を譲らず水を汲み続ける所長と、それに続く社員の列。その後復旧工事を通じて常に「チーム原町」と呼ばれることになる団結力を既にここに見ることができる。

社員たちの消火活動が中央制御室等への延焼を防ぐカギとなった。もし中央制御室に火の手が及んでいたら、これだけ早い復旧は不可能だっただろう。延焼は食い止めたものの、甚大な被害を受けた職場を離れることができず、当日案内してくださった工藤運営企画課長も「震災後初めて家に帰ったのは3日後の夜だった」という。言うまでもなく、彼自身も被災者である。

立ち上がり、前に進む

冒頭「幽霊屋敷」と表現した通り、あまりの被害状況に、地元の方達からも「もう原町火力は復旧しないのではないか」との声が多く聞かれたという。原町火力発電所本体のみならず、送電線(原町火力線)も鉄塔12基の建て替えが必要になるなど、地元の方々の目にもその復旧が困難を極めることは明らかだっただろう。

しかし、震災から2カ月後の5月11日には被災設備の撤去工事に着手、5月後の8月22日には今後の復旧計画を策定している。当時は2013年夏前の稼働を目指す計画だったという。復旧工事の基本方針は

①無事故・無災害・無事件

②一日も早く

③放射線管理の徹底

④復旧工事費の抑制

⑤被災の教訓を生かした対策の検討・実施

であったという。

無事故・無災害は当然、震災で不安な心理状態になっている地域の方々にストレスを与えるようなことになってはいけないと、トラブルにつながるような事態・事件を徹底的に防ぐよう心がけたそうだ。

そして、合言葉は「一日も早く」。この目標達成のため、本店でも「原町復旧連絡会」が組織されたそうだ。メンバーは、火力だけでなく、土木、建築、情報通信、環境、電力システム(送電)、送変電建設センター、用地など様々な部門から集められ、ほぼ毎月開催された。

この連絡会において、それぞれの部門が緊密な連携を取り、切磋琢磨した。送電線復旧に携わるチームが工程を前倒しすれば、それにあわせて関連業務もなんとか工期短縮を図れないか、資材調達が前倒しされればそれにあわせて工期を早めよう、などと常に見直しが行われ続けたという。その結果、当初目標よりも1号機は約5カ月、2号機は8ヶ月近く早く試運転による発電を再開している。

電力自由化議論の中で、発送電分離の方向が固まりつつあるが、各部門が別会社になることにでもなれば、こうした部門間連携が迅速かつ密接になされることは期待できなくなるだろう。

原町火力発電所の復旧の難しさは、その被害の甚大さだけではなく、福島第一原子力発電所から約26kmの地点にあり、2011年4月22日から同9月30日までの間、緊急時避難準備区域に指定されていたことがある。屋外で多様な復旧作業をするにあたり、作業員の線量管理も求められたのだ。

徹底した放射線教育を実施するとともに、作業責任者が持つ線量計の1日の指示値が0.1mSvとなった時点で作業を中止するか、別の作業員と交代し、作業にあたる方達の安全管理を徹底したそうだ。こうした復旧工事を、いかにコスト抑制を図りながら行うかも欠くべからざる要素だ。多くの設備が被災し、莫大な復旧費用が必要となることは明らかで、コスト削減の意識は自然と社員の中に強く意識されていたと言う。

既存施設の使える部分は極力活用したため、プラントの配管一つを見ても、新しい設備と古い設備がつなぎあわされ色あいが異なるところがそこここに見受けられる。こうした丁寧な仕事の積み重ねにより、当初は「いっそ発電所敷地内に新規建設をしたほうが早いし安くできるのではないか」とまで言われそうだが、復旧費用は約1700億円と、原町火力1、2号機当初総工費の半分以下に抑えられている。

このように関係者の創意工夫により、安全対策、早期復旧そしてコスト抑制という3つの目標の同時達成が可能になったのである。しかも、ただ旧に復するだけでなく、燃料タンクを高台に移設する、事務本館のレイアウトを変更するなど今次の津波を経験した上での対策も当然盛り込まれている。

鉄塔の折損状況。これを見て呆然とした地域の方も多かっただろう

関係者全員が「My Plant」意識

一日でも早い復旧を目指す思いを、メーカーであると協力企業であると東北電力であるとを問わず、また東北電力の中でも部門を問わず、全関係者が共有していたことは、電力業界関係者には驚くことではないのだろうが、外部から見れば驚嘆すべきことだ。

通常の企業同士の関係においては、契約が全てであり、契約締結後に、その履行として淡々と納期・工期を守りさえすれば十分であるはずだ。しかし東北電力の方達の口からは、「どうやったら工期を短縮できるか、メーカーの方も協力企業の方も、とにかく全員が一緒になって寝ずに考えてくれた」、「他の契約先に自分で頭を下げて回り、こちらに必要な資材を優先的に届けてくれた」、「仙台火力発電所では、被災から2日後にはプラントメーカーの技術者達が自社のヘリコプターで駆けつけてくれた」といったエピソードと感謝の言葉が後から後から出てくる。関係者全てが「My Plant」という意識だったのだろう。

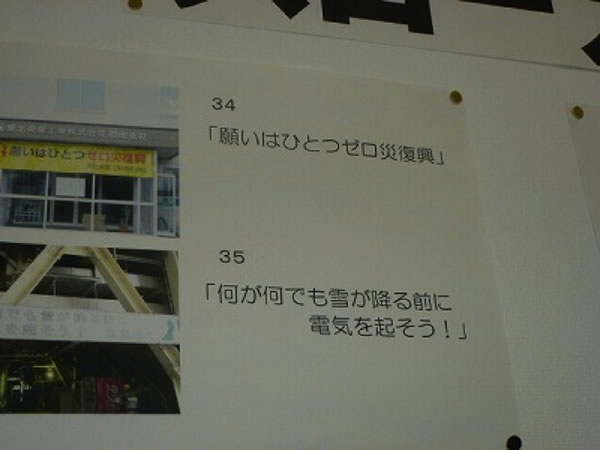

事務所の壁に貼られた各協力企業さんの掲げたスローガン。全てが熱い

地域の方達の応援

そして、「わが町の発電所」の意識は地域の方達も感じることが出来る。送電線(原町火力線)を支える鉄塔建て替えのために必要な、地権者の了解を得るため地域を走り回った同社福島支店用地センターを通じて地域の方々からの応援の声を受け止めた工事担当の送変電建設センター小山主査は「ありがたかった。一日でも早く復旧することで、その応援に応えたいと思った」と語る。

最近は、ごみ処理施設、発電所・送電線等の、社会的に必要ではあるが自分の裏庭にはあって欲しくない諸設備を「迷惑施設」と呼び、そうした施設の整備が進まないNIMBY問題(Not In My Back Yard )が社会の大きな課題となっているが、設備の社会的意義の認識共有など、コミュニケーションの在り方次第で迷惑施設は単なる迷惑施設ではなくなるのではないか、と思うのは、楽観的で手前勝手であろうか。

女川原子力発電所が被災直後、360名を超える地域住民を受け入れ、その後約3カ月間所員とともに避難生活を続けたことは有名な事例であるが(下記に紹介する「とどける」に詳しく紹介)、地域における電力設備のあり方を考える好事例をいくつも見せていただいたように思う。「もう復旧しないのではないか」とまで言われた原町火力が見事復活した姿を見せることで、『「あの原町火力でさえ復旧するのだから」と被災地域の方達が思ってくれたら嬉しい』、と一昨年6月末以来復旧の陣頭指揮を執ってきた樋口所長は語ってくれた。

当日案内してくださった(左から)樋口所長、天野副所長、工藤運営企画課長。

手に持っているのは「不屈と前進」というスローガンのタオル。

この文字もOBが書かれたそうだ

電力事業関係者の『供給本能』に思う

驚異的な回復力を見せたのは原町火力発電所だけではない。東北電力では、震災直後管内で最大約466万戸(延べ停電戸数486万)が停電しているが、3日後には約80%、3月末時点では96%で停電を解消している。

それをなし得た原動力をなんと表現すれば良いのか、私は言葉を持たない。自らも被災者でありながら現場に踏みとどまり続けた東北電力社員のみならず、電力事業に関わる関係者全ての誇りと責任感にただ敬服するのみであるが、被災して不安な方達に一日でも早く灯りを、の一念が彼らを突き動かしていたであろうことは、その後東北電力が災害復旧の記録として発行した冊子のタイトルが「とどける」であることからもわかる。

インターネット上でも閲覧できるので、ぜひ皆さまにも一読いただきたい。私自身、昨年春の嵐で首都圏が一部停電した折に、「電力会社社員の『供給本能』に思う」という文章を書いたが、今回の取材でも『供給本能』を存分に見せていただいた。

なお、 読者の皆さまには、昨年アメリカで起きたハリケーンサンディによる停電復旧との比較分析なども含む「電力システム改革を斬る」のコーナーも是非訪れていただきたい。東日本大震災の後、日本では電力システムや価格メカニズムにばかり注目が集まったが、電力供給を支える現場力を含めて日米の停電と電力システムの比較を試みた、ユニークな論考である。

電力というインフラの中のインフラを守る現場力が、一つの財産であることは間違いが無い。今後も被災した地域の復興を見守るとともに、電力システム改革議論がこうした現場力の維持・強化に大きな影響を与えることのないよう、推移を追いかけていきたいと思う。

最後になりましたが、改めて東北地方太平洋沖地震で亡くなられた方のご冥福を、未だ安否不明の方の一人でも多くのご無事を、被災された方々の安全と健康を、そして、被災された地域の完全なる復興とを心からお祈り申し上げます。

復旧したタービン本館1階

18mの津波高を建物に刻む。想像を絶する高さ

この日の海はあくまで穏やかだった。

完全に復旧した揚炭機を含む原町火力発電所全景

(2013年5月7日掲載)

関連記事

-

オーストラリア戦略政策研究所(Australian Strategic Policy Institute, ASPI)の報告「重要技術競争をリードするのは誰か(Who is leading the critical te

-

小泉進次郎環境相は国連温暖化サミットの前夜に、ニューヨークのステーキハウスに行ったらしい。彼は牛のゲップが地球温暖化の大きな原因だということを知っているだろうか。 世界の温室効果ガスのうち、メタンは15.8%(CO2換算

-

はじめに 気候変動への対策として「脱炭素化」が世界的な課題となる中、化石燃料に依存しない新たなエネルギー源として注目されているのがe-fuel(合成燃料)である。自動車産業における脱炭素化の切り札として各国が政策的な後押

-

元静岡大学工学部化学バイオ工学科 松田 智 5月22日に放映されたNHK・ETVの「サイエンスZERO」では、脱炭素社会の切り札として水素を取り上げていたが、筆者の目からは、サイエンス的思考がほとんど感じられない内容だっ

-

現在世界で注目を集めているシェールガス革命。この動きをいち早く分析したエネルギーアナリストとして知られる和光大学の岩間剛一教授に寄稿をいただきました。分かりやすく、その影響と問題点も示しています。

-

学術的知識の扱い方 学界の常識として、研究により獲得された学術的知識は、その創出、伝達、利用の3点での適切な扱いが望ましい。これは自然科学社会科学を問わず真理である。ところが、「脱炭素」や「地球温暖化」をめぐる動向では、

-

英国の環境科学者で地球を1つの生命体とみなす『ガイア理論』を提唱したジェームズ・ラブロック氏が103歳で亡くなってから、間もなく2ヶ月になろうとしている。 CNNは次のように報じた。 ラブロック氏は科学界に多大な功績を残

-

先日、「国際貿易投資ガバナンスの今後」と題するラウンドテーブルに出席する機会があった。出席者の中には元欧州委員会貿易担当委員や、元USTR代表、WTO事務局次長、ジュネーブのWTO担当大使、マルチ貿易交渉関連のシンクタンク等が含まれ、WTOドーハラウンド関係者、いわば「通商交渉部族」が大半である。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間