福島第一原発事故の健康への世界的影響(要旨)

【GEPR編集部より】米学術誌「エネルギーと環境科学」(Energy & Environmental Science)に掲載された研究者の論文要旨を日本語に翻訳転載する。筆者のホーブ氏とジェイコブソン氏はスタンフォード大学公共環境工学部(Department of Civil and Environmental Engineering, Stanford University)の研究者。

ただし、この論文の内容については、疑問が多い。アゴラ研究所の池田信夫所長がコラム「福島事故の3Dシミュレーションについて」で解説している。

要旨を掲載する。

2012年4月23日受領、2012年6月26日承認、2012年7月17日初出

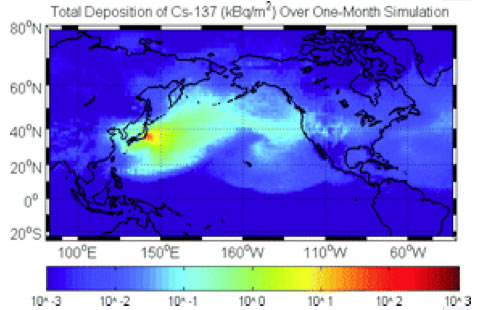

この研究は、2011年3月11日に起きた福島第一原子力発電所事故による世界的な健康への影響を測るものである。影響は立体地球大気モデルの排出予測で測り、世界的な包括的核実験禁止条約機関(CTBTO)の毎日の計測値と観測された沈着量と対照して評価された。

吸引による被曝、地上レベルの体外被曝、および福島から放出された大気へのヨウ素131、セシウム147、セシウム134の外部被曝経路が、ヒトの被曝のLNT (しきい値なし直線)モデルを使用して説明されている。

汚染された食品や水の摂取による被曝については推定して計測されている。

この研究で用いられている被曝線量と被曝の反応モデルに伴う不確定要素を考慮して、[何もないときよりも]130 (評価の幅15–1100) 人のがん関連の死亡者数および180 (24–1800) 人のがん関連の罹患者数が増えると、筆者は推定した。

また、LNTモデルの低線量被曝における不確定要素についても論じている。

放射性物質の排出量への感度、ガスの中で特にヨウ素131微粒子へ分けた計測、発電所からの半径での強制避難区域についても調査しており、死亡者数および罹患者数の上限値がそれぞれ1300人および2500人へと増加する可能性がある。

発電所作業員への被曝については、これによる罹患率は2から12人と予測される。

更に放射線と無関係の例えば強制避難などの理由による約600人の死亡者が報告されている。

最後に、核事故への場所と季節による影響を分析するために、米国カリフォルニア州のディアボロ・キャニオン原子力発電所が福島に等しい汚染物質の排出をするという仮想事故が研究された。

この仮想事故では、現地の人口密度が4分の1であるにも関わらず、異なる気象状況により、福島よりも約25%以上増加する死亡者数となる可能性がある。

図 セシウム137の総排出量(kBq/㎡)1カ月間のシミュレーション

関連記事

-

国際環境経済研究所(IEEI)版 衝撃的な離脱派の勝利 6月24日、英国のEU残留の是非を問う国民投票において、事前の予想を覆す「離脱」との結果が出た。これが英国自身のみならず、EU、世界に大きな衝撃を与え

-

東日本大震災から5年余が経過した。その時の東京電力福島第一原子力発電所の事故によって、福島県および周辺都県の環境が汚染された。その後の除染によって福島県の環境放射能はずいぶんと減衰し、福島県の大半の地域で追加被ばく線量が年間1ミリシーベルト(mSv)を下回るようになった。

-

米国の核不拡散エリート集団 米国には、カーター政権以来伝統的にPuの民生利用や再処理に強く反対する核不拡散論者たちがいて、一種の「核不拡散エリート集団」を形成している。彼らの多くは民主党政権で安全保障関連の役職を経験した

-

全国の原発が止まったまま、1年半がたった。「川内原発の再稼動は今年度中には困難」と報道されているが、そもそも原発の運転を停止せよという命令は一度も出ていない。それなのに問題がここまで長期化するとは、関係者の誰も考えていなかった。今回の事態は、きわめて複雑でテクニカルな要因が複合した「競合脱線」のようなものだ。

-

福島第一原子力発電所の事故処理、特にその技術的課題に世間の耳目が集まる一方、その地域に住む人々の暮らしについては見過ごされがちである。しかし私には、事故を起こした原子力発電所とともに生きた経験がある。

-

石井吉徳東大名誉教授のブログ。メタンハドレートの資源化調査をかつて行った石井氏の評価です。「質」が悪い」「利権を生みかねない」と指摘している。一つの見方として紹介。

-

6月の公開前後にニューヨーク・タイムス、ワシントンポストなど主要紙の他、NEI(原子力エネルギー協会)、サイエンティフィック・アメリカン(Scientific American:著名な科学雑誌)、原子力支持および反原子力の団体や個人などが、この映画を記事にした。

-

地球が将来100億人以上の人の住まいとなるならば、私たちが環境を扱う方法は著しく変わらなければならない。少なくとも有権者の一部でも基礎的な科学を知るように教育が適切に改善されない限り、「社会で何が行われるべきか」とか、「どのようにそれをすべきか」などが分からない。これは単に興味が持たれる科学を、メディアを通して広めるということではなく、私たちが自らの財政や家計を審査する際と同様に、正しい数値と自信を持って基礎教育を築く必要がある。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間