どうなる福島原発、汚染水問題【言論アリーナ】(上)何が起こっているのか?

エネルギーのバーチャルシンクタンクであるGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)を運営するアゴラ研究所は、旬な政策テーマを選び、識者・専門家と議論する映像コンテンツ「言論アリーナ」を提供している。9月9日夜は1時間に渡って「どうなる福島原発汚染水問題・東電常務に田原総一朗が迫る」を放送した。(YouTube)

言論アリーナ、放送中のスタジオ

ジャーナリストの田原総一朗氏、東京電力の姉川尚史(たかふみ)常務が出演。モデレーターは池田信夫アゴラ研究所所長が務めた。姉川氏は原子力担当で、同社原子力改革タスクフォースの事務局長だ。

今回の議論のポイントは以下の通り。

- 東電姉川常務は「状況は良い方向に向かっている」と総括。遮水壁などの対策を説明した。

- 田原氏は、規模が大きい対策で、東電が資金面などから対応しきれるのか疑問を持つと指摘。対応が遅れていることは問題だと批判した。

- 池田氏は、国と東電の責任関係が曖昧な点があり、東電と原発事故処理スキームの見直しが必要と主張した。

汚染水漏洩は3ルート、状況は改善?

汚染水問題が騒ぎになったのは今年5月だ。以前から問題になっていたが、再注目されたのはこの時に海の近くの観測用の井戸で放射性物質の濃度上昇があったことがきっかけだ。これがオリンピックの候補地選定の前に、外国メディアに注目されてしまった。

「本当のところはどうなのか。状況はよくなっているのか。メディアは大変だというばかりだ」と田原総一朗氏は質問した。「よい方向に向かっている。2年前は暗中模索だったが、今は原因がほぼ分かり、効果のある対策が選び取れる。あとはそれを実行する」と東電の姉川氏は答えた。

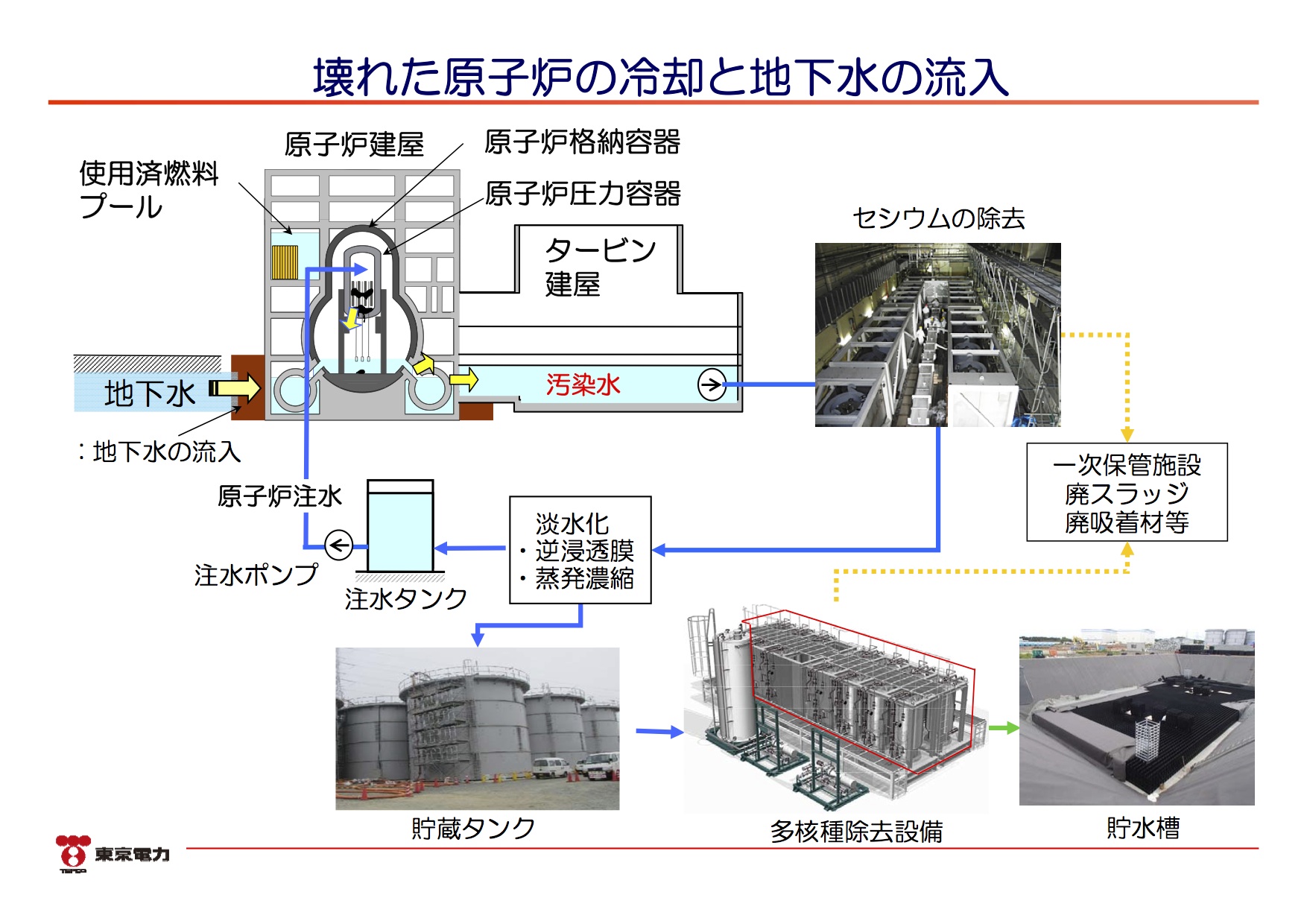

汚染水の漏れは3ルートあるという。事故直後には海からポンプで水を浴びせて、原子炉を冷却した。その汚染水が原子炉近くにたまった。しかし原子炉建屋は水を貯める建物ではない。ここから水が漏れている可能性がある。

図表1「壊れた原子炉の冷却と地下水の流入」

また日本はどこも地下水が豊富だ。福島第一原発付近もそうで毎日1000トン前後の水が事故を起こした4つの原子炉付近に流れ込む。水の動く速度は1日数十センチ程度だ。この地下水が原子炉容器から溶け出した核燃料に触れたり、建屋内から漏れた汚染水と混じったりして、海に流れ出ている可能性がある。5月に観察された汚染は、この地下水によるものと見られる。

また東電は事故後4カ月後から、水を循環させて炉を冷やす仕組みを作り、使った水をタンクに貯めている。その総貯蔵量は8月末で33万立法メートル、約1000個のタンク分だ。その水の大半は除去装置で危険な核物質のセシウムを取り除いたものだ。

田原総一朗氏

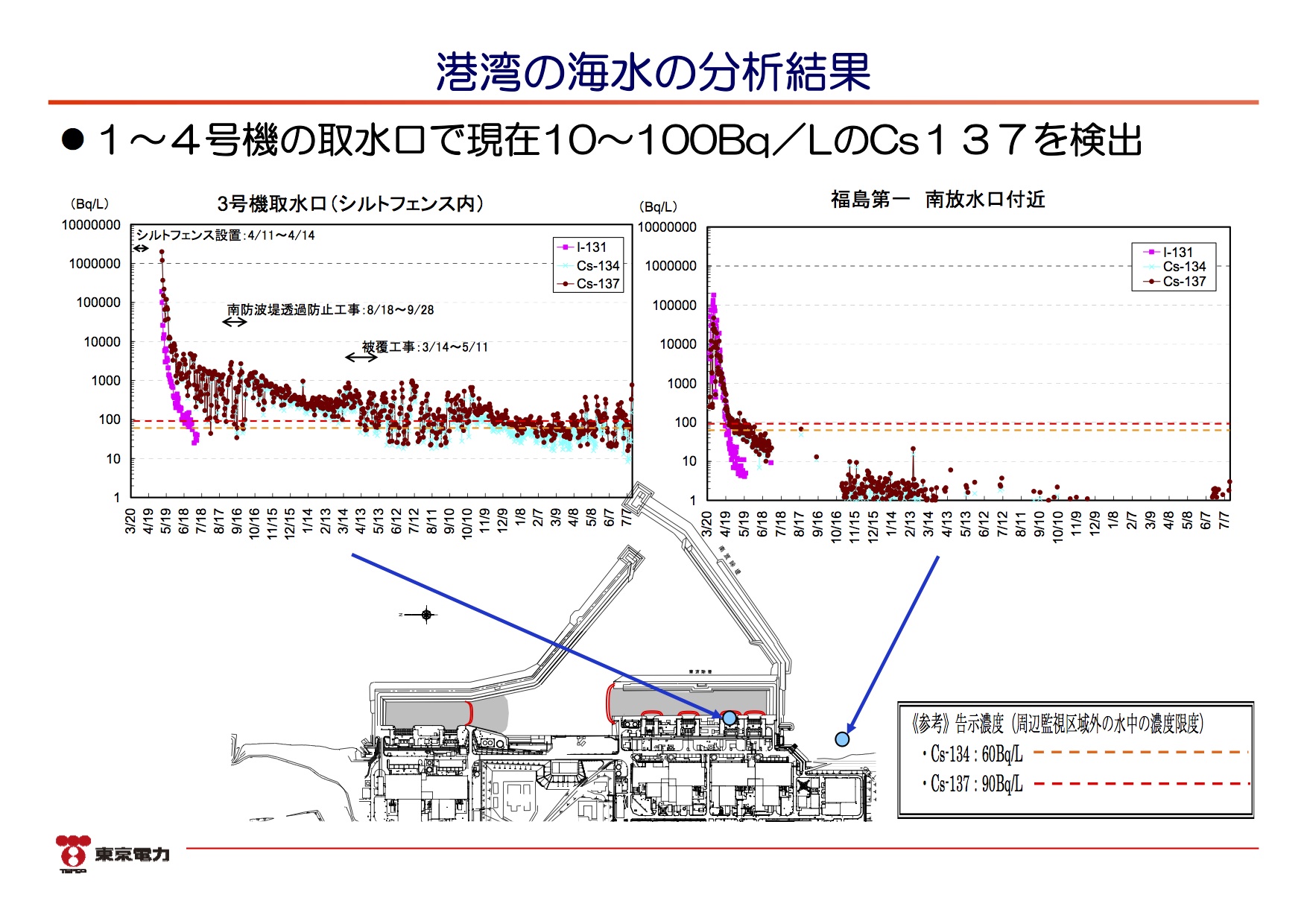

7月に港湾内で検出された放射性物質のセシウム137の濃度は、1リットル当たり10からから数百ベクレル。飲料水の放射性物質基準は10ベクレルでやや高い。しかし即座に人体に影響するレベルではない。

「港湾の汚染水の状況を見ると、放射線濃度は事故直後から減ったものの、昨年秋から減少が一服している。おそらく、原子炉建屋から放射性物質が漏れているようだ」と姉川氏は述べた。

図表2「港湾の海水の分析結果」

打たれつつある対策

「東電の対策は後手に回っているようだ」と田原氏は質問した。姉川氏は「ご批判は反省する。しかし当初からスリーマイル島事故の担当者から話を聞き、『水との長く厳しい戦いになる』と認識は社内で共有した。ただし多重災害で、他の炉の制御、安全など、同時に重要なことをやらなければならない状況にあった」と姉川氏は説明した。また現場は水素爆発後のがれきが散乱し、放射線の線量が高いところがあり作業は難航している面があるという。

姉川氏は今後の対策を説明した。東電は地下水を流入させないために、山側に井戸を新たに12本堀り、流れ込む水を原子炉手前で抜き取る予定だ。原子炉近くでは、水が汚染されているそうだ。

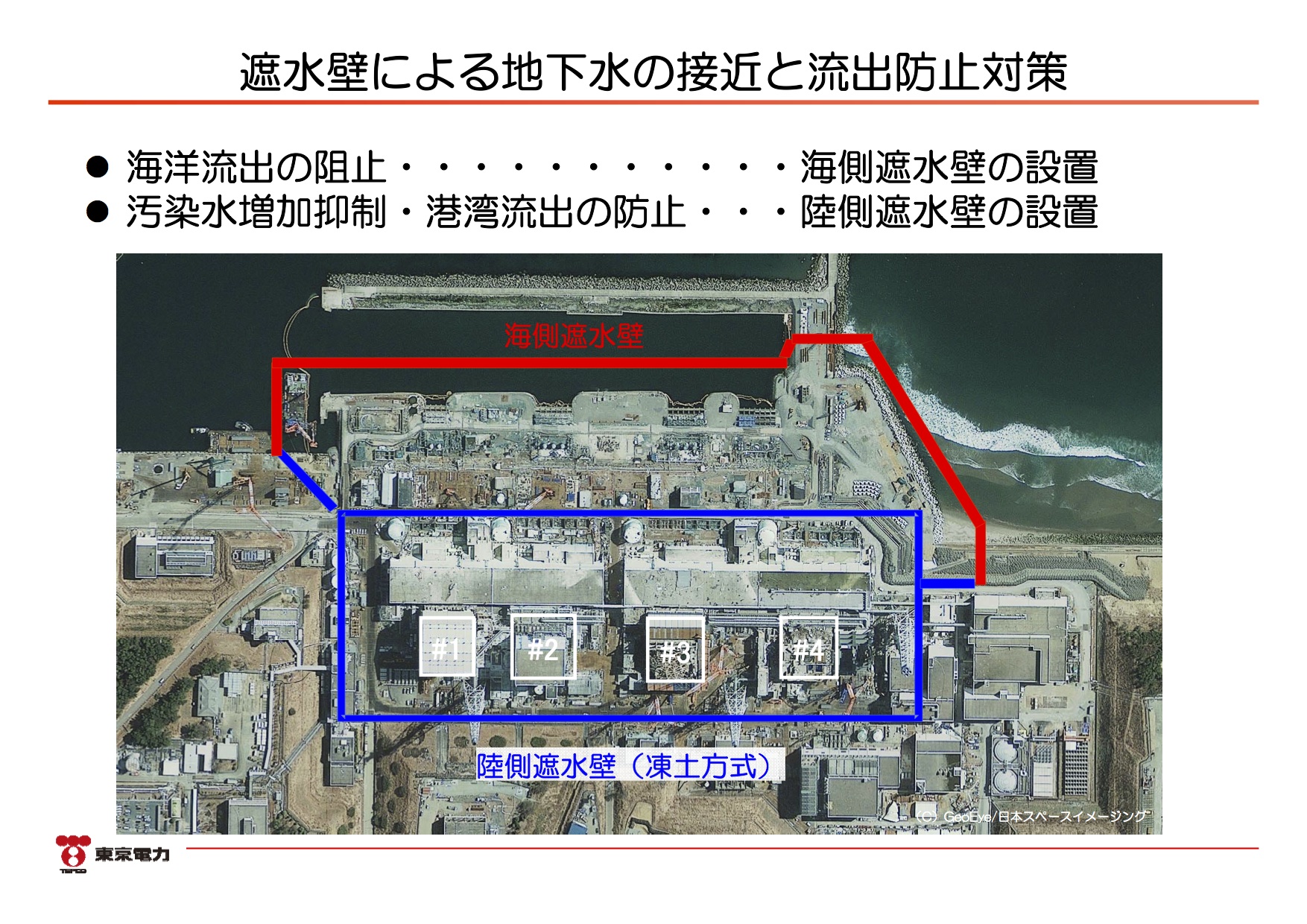

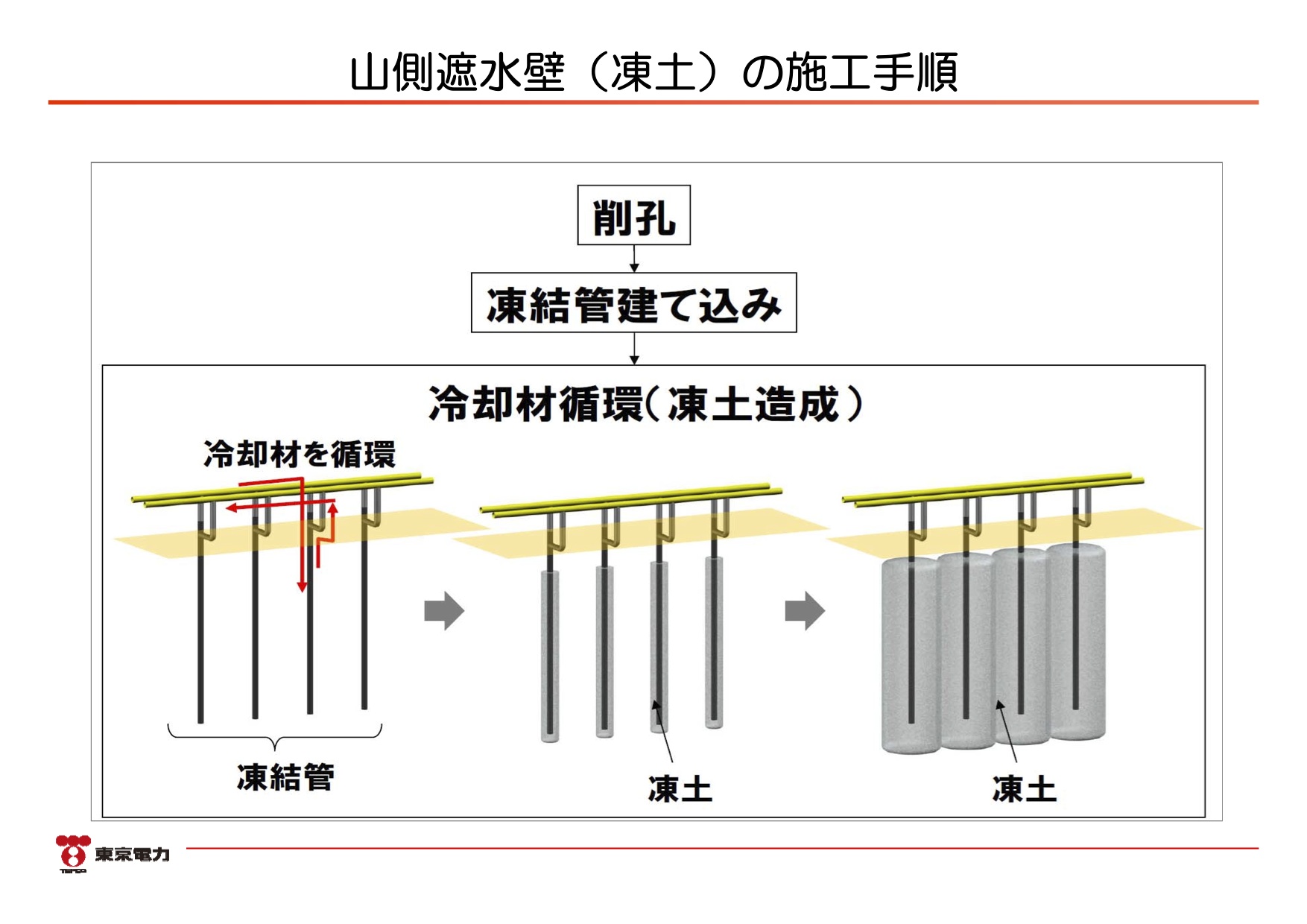

そして海側には外洋に水を出さないために、遮水壁を建設中だ。さらに山側にも壁をつくる。この壁は「凍土壁」となる。杭を打ち、そこから特殊冷却剤をしみ出させて、地中の水分を凍らせて氷の壁をつくる特殊工法だ。地中の地形が複雑であるために採用した。氷の壁で水を遮断する。これは地下に構造物、岩盤があるために採用した、最新の技術だ。ただし総延長約4キロの内陸、海側双方の壁の完成まで約2年の予定だ。

図表3 遮水壁による地下水の接近と流出防止対策

図表4 遮水壁による地下水の接近と流出防止対策

政府はオリンピックの候補地決定前に、問題に介入。このうち山側の凍土壁の建設費を470億円支出することを表明した。

また処理で使いたまり続ける水に対して、数カ月以内にはセシウム以外のストロンチウムなどの他の核物質を取り除く装置を稼動させる予定だ。

(下)に続く。

(2013年9月17日掲載)

関連記事

-

電力・電機メーカーの技術者や研究機関、学者などのOBで構成する日本原子力シニアネットワーク連絡会は3日、「原子力は信頼を回復できるか?」をテーマとしたシンポジウムを都内で開いた。ここでJR東海の葛西敬之会長が基調講演を行い、電力会社の経営状態への懸念を示した上で、「原発再稼動が必要」との考えを述べた。

-

東京電力福島第一原発の直後に下された避難指示によって、未だに故郷に帰れない避難者が現時点で約13万人いる。

-

ロシアのウラル地方にある最新型の高速増殖炉で運転が始まった。完結した核燃料サイクルの始まりと、核廃棄物なしの発電のはじまりをもたらすかもしれない。ロシアは高速中性子炉を産業利用で運用している唯一の国だ。

-

3月26日公開。アゴラ・GEPRは映像コンテンツを配信し、その中で「Vlog」という短い映像を提供している。21世紀政策研究所の研究主幹・澤昭裕さんの主張。原子力規制の運用について、「規制哲学」に焦点をあてて研究を行い、規制委の制度見直しの提案を試みるという。また現場に即した福島事故の教訓を学びとり、日本と世界の原子力技術者に役立つように、教材にしようと考えているそうだ。

-

朝鮮半島に「有事」の現実性が高まってきたが、国会論議は相変わらず憲法論争だ。憲法違反だろうとなかろうと、弾道ミサイルが日本国内に落ちたらどうするのか。米軍が北朝鮮を攻撃するとき、日本政府はそれを承認するのか――日米安保条

-

私は地域メディエーターとして、主に福島県伊達市で2012年3月からの2年間に約200回の放射線健康講話と約100回の放射線相談窓口や家庭訪問を自治体の保健師と行ってきた。

-

北朝鮮が第5回目の核実験を行うらしい。北朝鮮は、これまで一旦ヤルといったら、実行してきた実績がある。有言実行。第5回目の核実験を行うとすると、それはどのようなものになるのだろうか。そしてその狙いは何か。

-

このたび、福島県が原発事故による汚染土壌のための中間貯蔵施設建設をようやく受け入れることになった。栃木県など周辺の県では汚染された土壌の処理場探しが難航している。続きを読む

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間