日本の原子力規制は米国NRCに学べ

原子力規制、日本のおかしさ

日本の原子力規制には多くの問題がある。福島原発事故を受けて、原子力の推進と規制を同一省庁で行うべきではないとの従来からの指摘を実現し、公取委と同様な独立性の高い原子力規制委員会を創設した。それに踏み切ったことは、評価すべきである。しかし、原子力規制委員会設置法を成立させた民主党政権は、脱原発の政策を打ち出し、それに沿って、委員の選任、運営の仕組みなど大きな問題を抱えたまま、制度を発足させてしまった。

我々は、米国NRC(原子力規制委員会:Nuclear Regulatory Commission)の制度との比較において、現行の規制委の問題点を図・写真等をできるだけ活用して両者の違いを明確にした。

日本の原子力規制委が抱えている問題点は以下の5点に集約される。

・安全性と経済性のバランスを軽視した規制

・規制委員が直接審査を指揮する

・諮問委員会の本来の役割の否定

・規制委に対する監視機能の欠如

・偏った有識者会合審査の人選と事業者との意思疎通の軽視

これらの問題点が米国NRCではどのように解決されているのか、以下に説明する。

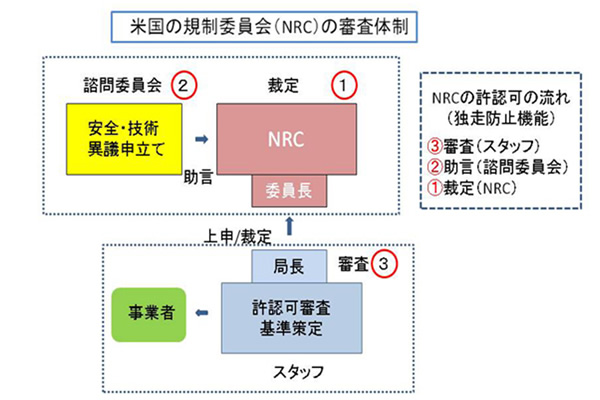

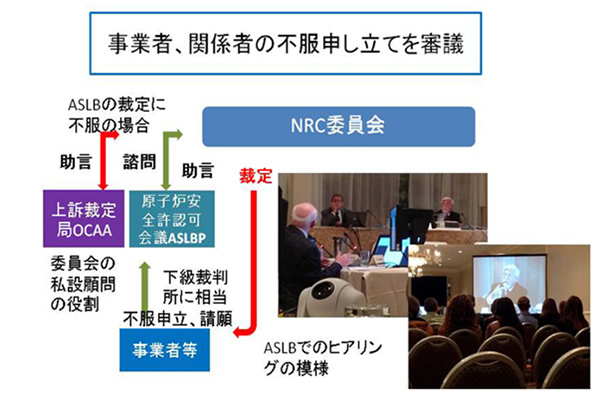

規制委員は直接審査しない仕組み

NRCでは、多数の専門スタッフが審査原案をまとめ、原案は運営局長からNRC委員長に上程され、諮問委員会の助言を得て、委員会が最終的に合議によって裁定する(上の図)。各委員は科学的ピアレビューを担当せず、技術的調査を行わず、許認可申請者からの意見聴取、NRC職員の管理も行わない。この様に審査原案の作成者と最終判定者が分かれていることにより、規制委員による独走、独断は制度的に防止されている。

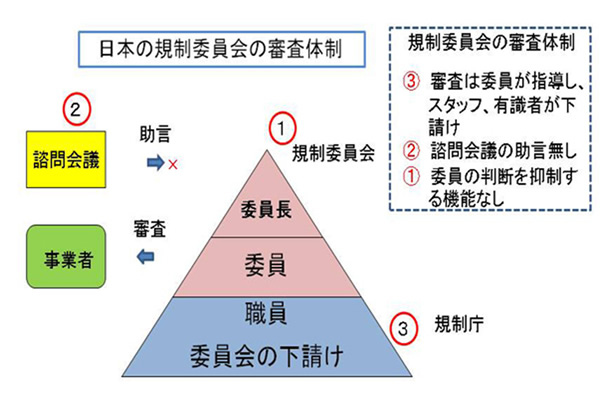

日本では、規制委員会は案件ごとに規制委員が規制庁職員に指示を下しながら、科学的レビューや技術調査、許認可申請者からの意見聴取を行う方式。原子炉安全専門審査会は設置されているものの、それを有効活用せず、特定の案件を担当する規制委員のパペットの役割しか与えられていない。その結果、再稼働の遅れや、地震、断層に関係する独断的判断に異論をはさむ機能がない(図1、2参照)。時間を要する個別審査をスタッフに任せないため、審査が大幅に遅れるという致命的欠陥を露呈している。

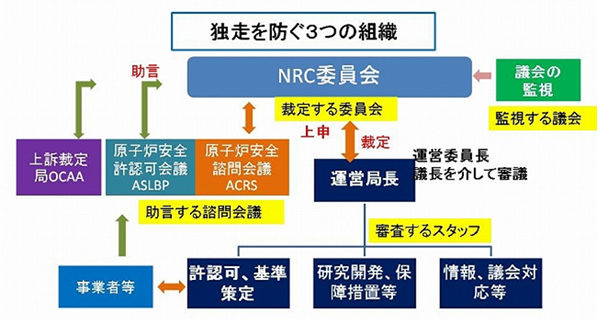

独走を防ぐNRCの規制と3つの組織

NRCスタッフによる審査は法律にもとづく規則やガイダンスに従っている。それに対して、日本の規制委の審査基準は、規制庁担当官や委員の裁量の幅が大きすぎる。また、米国では大統領令に基づき安全性と経済性の両立を意識した規制を行っているが、日本の規制委には経済性の意識が皆無であり、国民経済には目もくれない。

NRCでは、委員会の決定に当たり、上図に示されているように技術的問題に関しては原子炉安全諮問会議(ACRS)、許認可手続きについては原子炉安全許認可会議(ASLBP)、法律問題については上訴裁定局(OCAA)の3つの組織に答申を考慮することが義務付けられており、NRC委員は恣意的な決定はできないようになっている。

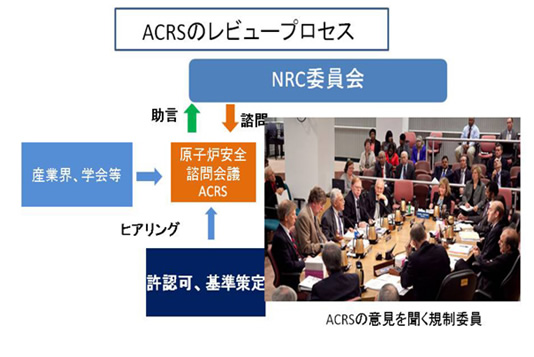

ACRSによる技術的助言

ACRSは原子力産業界、他の政府関係者、学会、公衆からのコメント等を聴取したうえでNRCに助言する。委員会はこれを必ず考慮することが義務付けられている。このプロセスは日本には全くない。

ACRS委員は技術的安全性の分野を広くカバーするよう人選されている。単なる学者ばかりではなく、原子力の設計、運転、保守、研究 に携わった一級の専門家で構成されている。

日本では、原発の実務や安全規制に詳しい人が少なく学者が中心である。安全・技術より中立性が重要な要件とされているが、工学的に妥当な判断ができるバランスの取れた人選にすべきである。

ASLBPへの事業者等の不服申し立て

NRCの行政措置に対して不満のある事業者など関係者がその措置に対して不服申し立てをし、第三者的にその不服を審査する制度が整っている。かかる対応を行うASLBPは、3人の常任審査官(判事相当)、32人の非常勤審査官(判事相当)(技術、法律の専門家PhDレベル)で構成されており、合理的な判断を可能とする組織となっている。 日本にはない組織である。

NRC側がASLBPの裁定を不服とする場合には、私設弁護士に相当する上訴裁定局(OCAA)の助言を得ることが出来るようになっている。

日本には、規制委員会にこのような制度、組織が設けられておらず、規制委員会がすべてを措置する結果、恣意的な判断がなされているとの指摘がある。日本にもこのような、より客観的判断が実現できる制度が必要である。

NRCを監視する議会

米国では、連邦議会はNRCから上院と下院の歳出委員会に活動報告書を提出させ、必要に応じ供述書の提出を命令することが出来る仕組みとなっている。上院の環境公共事業委員会、下院のエネルギー商業委員会にはNRCを監視する権限が付与されており、これらの委員会は過剰な規制などを監視・抑制する機能を果たしている。日本においても同様の仕組みを導入すべきである。

孤立している日本の規制委員会

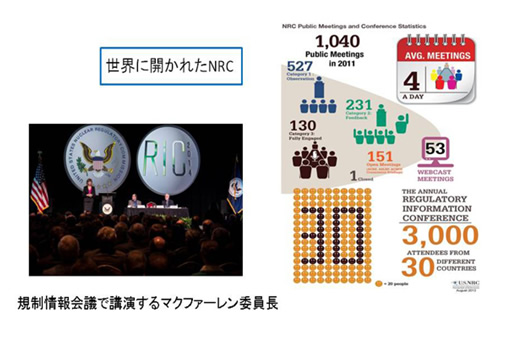

NRCは規制情報会議(RIC: Regulatory Information Conference)を恒常的に開催し、これには世界から3000人以上が参加している。NRCの世界に開かれた姿勢、透明性、公正さを示すものと言えよう。NRCは官庁であるが、NEIや事業者との間の率直な意見交換をしばしば行っており、官尊民卑の考え方はまったく無い。これに加えて、NRCは米国内で数多くの公開の説明会などを開催しており、2011年公開ミーティングの実績として、30地区で1040回開催した。

日本の規制委員会はこの様な公開の会議を開催する努力に乏しく、孤立しているとみられても仕方のない状況を作り出している。

結言

以上のように、米国の規制制度は、監視機能を十分に取り入れた極めて完成度の高い規制体系となっている。 それに比べて、日本の規制は短時間に作成されたものだけに、規制委員・委員長が規制行政を恣意的に運用でき、矛盾を指摘しても是正されない仕組になっている。

規制委員会は、これまでになされた多くの建設的な提言を無視し、活断層に関する専門家の疑問に対してもまともに回答していない。その例として、非科学的運営に基づいた活断層問題の処置による原電敦賀2号炉の廃炉問題や運転再開がいつまでも見通せない現況が挙げられる。

米国の規制と比較すれば、こういう事態は到底容認されない。原子力安全に関する問題とはいえ、とても法治国家の組織とは思えない。さらに問題なのは、国民だけでなくステークホールダーも、感覚が麻痺し、これを異常だと思わない状況である。

また、委員長の独断的裁断に対して、誰も法的抑制をかけられない。一例を挙げれば、NRCのACRSに相当するはずの日本版ACRSは田中委員長と更田委員によって骨抜きにされ、彼らの独裁的体制は温存されたままになっている。さらに、「運転再開の遅れは事業者の怠慢にある」といった委員長の発言は、“後出しじゃんけん規制”による遅れといった自らの責任に頬被りした偽善的な振る舞いとしか思えない。米国の規制委員長がこういった発言をするとは考えられない。

また、莫大な国益の損失、電気料金値上げによる国民負担の増大、地元企業の倒産、立地地域の疲弊、などの事態に対し、規制委員会が免責されるはずはなく、それを深刻に受け止めないでいられる状況は不思議である。もし規制委員会に国民的負担を軽減したいと言う意図が少しでもあれば、彼らは法律や仕組みの欠点を克服し善処する努力をするはずである。

このような非常識な規制行政が改善されず、現状がいつまでも継続するようでは、日本の原子力に将来はない。原子力なくして立ち行かないこの国の将来も危うい。このような権限をこのような見識と力量に欠けた委員長・委員に与えている法律(原子力規制委員会設置法)の改正は今や焦眉の急である。

(2014年9月22日掲載)

関連記事

-

ウクライナの戦争は、地政学上の再編をもたらした。ロシアは中国との結びつきを強めた。対ロシア制裁に加わるようにトランプに関税で威嚇されたインドは、かえってロシアとの結びつきを強めてしまった。 この地政学上の再編は、エネルギ

-

福島事故後の世界各国の原子力政策や原子力計画から、大きく原子力推進国と原子力撤退国(脱原子力国)に分類される。さらに現在、原子力発電所を持っている国とこれから原子力発電所を持とうとしている国(新規導入国)に分類される。

-

国際エネルギー機関(IEA)は、毎年秋にWorld Energy Outlook(WEO)を発刊している。従来バイブル的な存在として世界中のエネルギー関係者の信頼を集めていたWEOに、近年変化が起きている。 この2月にア

-

第6次エネルギー基本計画の検討が始まった。本来は夏に電源構成の数字を積み上げ、それをもとにして11月のCOP26で実現可能なCO2削減目標を出す予定だったが、気候変動サミットで菅首相が「2030年46%削減」を約束してし

-

処理水の放出は、いろいろな意味で福島第一原発の事故処理の一つの区切りだった。それは廃炉という大事業の第1段階にすぎないが、そこで10年も空費したことは、今後の廃炉作業の見通しに大きな影響を与える。 本丸は「デブリの取り出

-

6月8-9日のG7シャルルボワサミット(カナダ)では米国の保護主義をめぐって米国とそれ以外のG7諸国との見解が大きく対立した。安倍総理の仲介もありようやく首脳声明をまとめたものの、記者会見において米国の保護貿易措置に対す

-

ドイツでは先月ついにガソリン車のシェアを抜く 欧州においては官民一体でのEVシフトは急激に進んでいる。先月2021年11月のドイツのEV(純電気自動車:BEV、プラグインハイブリッド車:PHEV)のシェアは34%を超えて

-

日経エネルギーNextが6月5日に掲載した「グローバル本社から突然の再エネ100%指示、コスト削減も実現した手法とは」という記事。 タイトルと中身が矛盾しています。 まず、見出しで「脱炭素の第一歩、再エネ電力へはこう切り

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間