中川恵一氏に聞く、低線量被ばくの誤解と真実・3-福島へのメッセージ

低線量放射線の被ばくによる発がんを心配する人は多い。しかし、専門家は「発がんリスクは一般に広がった想像よりも、発がんリスクははるかに低い」と一致して指摘する。福島原発事故の後で、放射線との向き合い方について、専門家として知見を提供する中川恵一・東大准教授に聞いた。(全3回)

(1・発がんは増えますか?)

(2・福島で甲状腺がんは増えたか?)

問い4

避難している人たちの健康ではどんな点を心配していますか?

答え4

生活習慣の悪化が影響した病気の増加を懸念しています。

――中川先生はチームを組んで福島の支援活動を続けてきました。どういう理由からだったのですか。

中川 私は、東大病院の緩和ケア部門の責任者です。この部署では放射線技師、看護師、医師、心理学カウンセラーなどさまざまな専門家ががんの治療に関わります。そのために原発事故で、いろいろな知恵を活用しやすいと思いました。「チーム中川」という名で、原発事故直後からツイッターなどで情報を発信し、全村避難となった福島県飯館村では仮設の避難所、役場にスタッフを常駐させ、健康のアドバイスをしてきました。また機会があれば、福島の行政、また住民の支援をしてきました。

今は仮設住宅、役場にスタッフを常駐させ、私も月1回は福島を訪問して、福島の行政、また住民の支援を続けています。

――そういった活動を通じて、どんな問題が見えましたか。

中川 避難をした人たちにストレスがたまり、飲酒、運動不足が起こり、その結果、糖尿病と高血圧が増加していました。飯館村では、事故前は高齢者でも農作業をする人が多かったのに、避難所生活ではそれもできません。

また地域社会の崩壊もストレスを増やしていました。希望者は、福島県などの町に住宅を借りて住むようになりました。人それぞれですが、そうした所では、友人などとの交流がなくなり、仮設避難所よりもストレスを抱く人もいました。飯館村の多くの家は広く、また地域のつながりがありました。それがなくなったことが影響していました。

――避難生活の長期化は、健康に深刻な悪影響を及ぼしそうですか。

中川 そう思います。福島では放射線被ばくではがんは増えると、私は思っていません。しかし生活習慣の悪化でなる糖尿病などは、がんを引き起こします。長期的に見れば福島でがんが増える可能性が高まっていると考えています。

日本人の死因の一番多いものはがんです。例えば2013年の日本の死亡数は年間127万5000人でした。そのうち約36万人ががんで亡くなります。今や国民の半数ががんになり、3分の1ががんで亡くなっています。

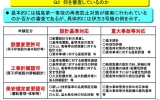

がんは、どんなに配慮しても発生するものです。しかし健康によくない生活習慣は、確実に発がんのリスクを高めます。喫煙、飲酒の習慣、肥満、野菜不足などです。さらにストレスも健康に悪影響を与えます。(図表参照)

――被ばくを避ける生活が、かえって発がんのリスクを高めるとしたら、本末転倒ですね。

中川 そうです。1日も早く以前住んでいたところに帰還し、健康な生活を送っていただけることを願っています。

問い5

いま、福島の人たちに何を伝えたいですか?

答え5

リスクをより総合的にとらえて減らしていくことが大切です。

――低線量被ばくについて、事実が正しく伝わらないことの原因は何だと思いますか。

中川 「リスクのものさし」、つまり判断基準が壊れてしまったことだと思います。医師として患者さんの生死と向き合うと、人間の最大のリスクは死であると分かります。そして人間にはさまざまなリスクがありますが、病気はその中で大変大きなものです。

低線量被ばくの健康影響はリスクの中で大きなものではありません。確かに、余計な被ばくをしないようにするべきです。しかしリスクゼロを求め、被ばくを過剰に引き下げる対策が妥当か疑問に思っています。一部のメディアや、学者などが「危険である」と強調することで、判断がゆがみかねません。これは正しく直すべきです。

残念ながら、低線量被ばくの問題は原発の是非や政治的主張とからんで語られ、問題の本質を見えづらくしています。科学的な事実は明らかです。それに基づいて、判断、行動してほしいと思います。

――リスク判断はどのような場面でゆがんでいるのでしょうか。

中川 政府は除染を1mSvまで行う予定です。ところが、そこまでしなくても健康に影響はありません。逆に厳しい基準を設定したために、実行が遅れ、避難者の帰還が難しくなっています。

――帰還が遅れることで、かえって健康に悪影響がありそうです。

中川 チェルノブイリでは、強制避難で地域社会が破壊され、当時のソ連崩壊の経済困窮の影響も重なって、住民の平均寿命が減少しました。福島原発事故では、老人ホームで入所者を避難させたために亡くなる例が多発しました。高齢者の場合には、移動によって体に過度の負担がかかる危険があります。飯館村では、菅野典雄村長が適切に特別養護老人ホームの入所者の避難はしないと判断しました。

――1mSvの除染にこだわることで、膨大な予算が使われることになります。

中川 こうしたお金は原則、東京電力が負担しますが、それは税金の支援を受けているために国民全体が引き受けることになります。こうした負担が適切なものか、検証が必要です。お金は健康の維持に影響します。所得が多いほど、国も個人も寿命が延びて健康になる傾向があります。必要のないことにお金が使われ、大切なものにお金と関心が向かないことは、非常にもったいないことです。

――福島でがんを心配している人たちに、どんなメッセージを送りますか。

中川 発がんリスクは心配しないでください。がんは生活習慣など健康がんは生活習慣など健康に配慮することでなる確率を減らせる病気です。また早期発見で、完治が可能です。そのためには検診が必要なのですが、日本はその受診率がどのがんでも低いのです。「がん大国」なのに、「がん対策後進国」です。行政もメディアも、そして一人ひとりの国民も、低線量被ばくに関心を向けるなら、それと関連するがんに対しても関心を向けるべきだと思います。

(取材・編集 石井孝明(アゴラ研究所フェロー))

(2014年10月6日掲載)

関連記事

-

原発事故に直面した福島県の復興は急務だ。しかし同県で原発周辺の沿海にある浜通り地区でそれが進まない。事故で拡散した放射線物質の除染の遅れが一因だ。「被ばく水準を年1ミリシーベルト(mSv)にする」という、即座の実現が不可能な目標を政府が掲げていることが影響している。

-

福島原発事故の影響は大きい。その周辺部の光景のさびれ方に、悲しさを感じた。サッカーのナショナルトレーニングセンターであったJビレッジ(福島県楢葉町)が、事故直後から工事の拠点になっている。ここに作業員などは集まり、国道6号線を使ってバスで第1原発に向かう。私たちもそうだった。

-

次世代自動車として期待される電気自動車(EV)の急速充電器の設置が着々と進んでいる。道の駅、高速道路、コンビニなどに15年度末で約6100台が置かれ「走行中の電池切れが不安」というユーザーの懸念は解消されつつある。

-

英国は6月23日に実施した国民投票で欧州連合(EU)離脱を決めた。エネルギー政策、産業の影響について考えたい

-

この論文は農業の技術的な提言に加えて、日本の現状を分析しています。

-

2月4日に公開したアゴラ研究所の運営するインターネット放送「言論アリーナ」の番組「原子力規制委員会は何を審査しているのか」の要旨を紹介する。

-

村上敬亮資源エネルギー庁新エネルギー対策課長に、FITの成果と問題点について聞いた。

-

浜野喜史参議院議員(民主党)は、原子力規制委員会による規制行政、また日本原電敦賀2号機の破砕帯をめぐる問題を国会で10回以上、質問で取り上げている。規制行政への意見を聞いた。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間