再エネ、健全な成長のために

1.急速に普及する再生可能エネルギー

日本にとり、再生可能エネルギーの普及はマストであり、3.11大震災後は世論の支持に基づくものになった。唯一といってもいい国産エネルギー資源であり、自給率5%程度、火力発電の急増で国富が流出し温室効果ガスが増加している状況下では当然である。産業の空洞化や人口減少に悩む地方にとっても地元資源を活用する地域再生への期待は非常に大きい。

【2040年には最大シェア】

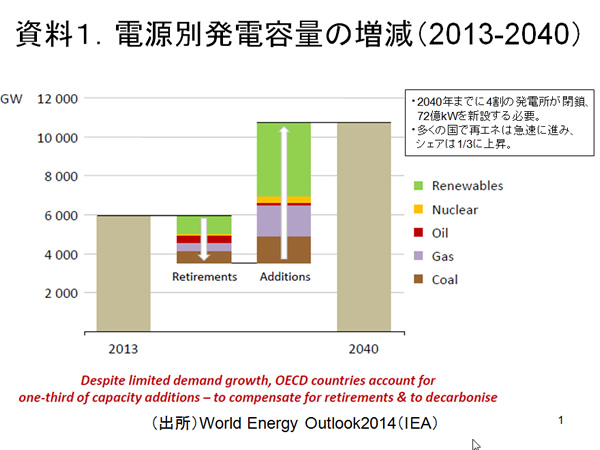

世界を見ても、再エネは急速に普及している。電力に占める再エネの割合は2割を超え、2018年には25%を超える。11月20日に発表されたIEAの長期見通しでは、2040年には1/3となり最大になる(資料1)。EUでは2030年には45%程度となる見込みである。風力に次いで太陽光でも最大の開発国となった中国は、温室効果ガス抑制にも自信を持つようになった。

(資料1)

(資料1)この背景には、急激なコスト低下と変動出力を調整するシステム開発がある。再エネは、賦存量が膨大で枯渇しない(フローの資源)、どこにでも何らかの資源がある、CO2を排出しないなどの利点があるが、高いコストと主役である風力、太陽光の変動性が課題であった。この二つの課題が急速に解決されてきている。

【高コストは過去の話】

開発増に伴う量産効果により風力、太陽光のコストは急減し、風力は火力発電並みあるいは最低水準というのが常識になりつつある。太陽光は家庭電力料金と同等か下回るグリッドパリティ状況になった国や地域が続々と登場している。風力発電の市場価格は、欧州で10円程度、米国では3~5円で取引されている。ドイツの太陽光のタリフ(買い取り価格水準)はkWh当り13セントであり家庭用電気料金の28セントを大きく下回る。

ドイツが2000年に導入した固定価格買取制度(FIT:Feed in Tariff)が有効に機能した。再エネ事業の採算性を保証することで民間活力を刺激し、量産効果で劇的なコスト削減を実現するという思惑は当った。一方で、家庭用の電力料金は上昇しているが、1/2は税金ないし賦課金であり、再エネ賦課金は6セントと確かに存在感がある。しかし、計算方法や適用除外などにより膨らんでおり、実際は4セント程度との試算もある。FITは20年間の制度であるが、間もなく当初の高コスト設備が期限を迎える。

【予想・制御ができる電源に】

予想や制御が困難という課題も急速に解決されつつある。天候予想技術が発達し、普及に伴い個々の変動がキャンセルアウト(事前調整)される「平滑化効果」が確認されている。制御は、火力等の柔軟運転が可能な「調整電源」を電力ネットワークのなかで活用することで行われる。このシステムをいかに有効に機能させるか、補強するかがポイントになる。早く確立したところが技術やシステムを輸出できるようになる。電力は最重要エネルギーであり、各分野に及ぼす波及が大きい。ドイツは明らかに先行している。

制御方法向上策としては、短期的には再エネ設備自体の技術や立地上の工夫がある。また、送配電網運営(グリッドオペレート)や市場取引(マーケットオペレート)の改善が非常に有効である。

【鍵を握る双方向(上下)流通】

グリッドオペレート改善の代表例は、上位と下位のネットワークを双方向で流通することでキャパシティを有効活用することである。従来のネットワークの設計思想は、上位(高圧)から下位(低圧)へ一方通行で送ることであった。このシステムは変電所およびそれが管轄するエリアで分断される、そこの需給環境に制約されることを意味する。再エネ設備が属するエリアを超えられず、上位に余裕があっても利用できない。

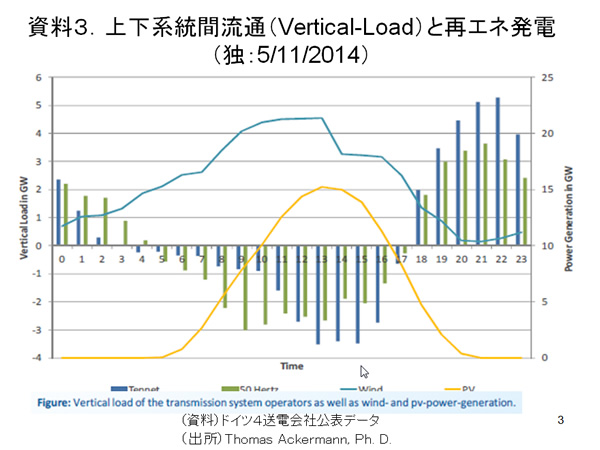

保護リレーや電圧調整に留意すれば、上位に上げることができる「系統間逆潮流」(Negative Vertical Load)。ドイツは10年程前より取り組んでおりこのシステムが普及してきている(資料3)。ネットワークを大きくとる広域調整は非常に有効であるが、そもそも超高圧まで上げないと活用できない、土俵に上がれないのだ。

マーケットオペレートを改善することで、需給調整が円滑にできる。ネットワークが混雑する箇所を避けるようなシグナル作成、需要家の調整力を利用するデマンドレスポンス市場の整備、最終調整を担保するリアルタイムや期近市場の整備などである。米国の北東部11州をカバーするオペレーターの「PJM」が最も進んでいるとされる。

中長期的な制御対策は、調整力を増強する設備投資である。送配変電設備、調整電源、蓄電装置(ストレージ)等の建設である。日本では解決策として直ちにこの投資が議論されるが、その前にやるべき有効策は多く存在するのだ。

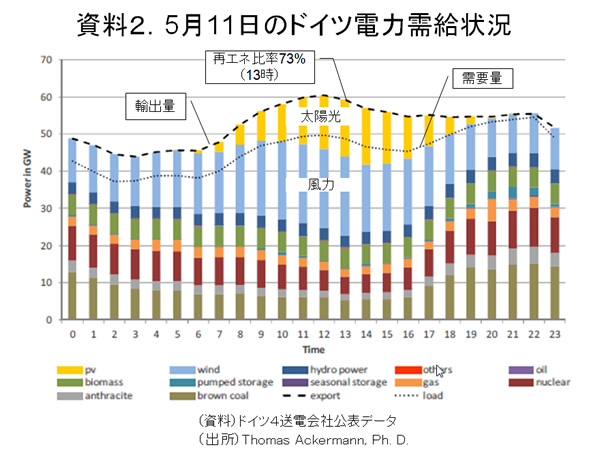

ドイツなどの再エネ先進国は、以上のような努力を10年ほど前から地道に取り組んできており、再エネは次第に調整可能な電源になりつつある。多くの国が平均シェア2割を超えており、その結果生じる短期的・瞬間的なシェア拡大にも対応できるようになっている。ドイツは、この5月11日13時に再エネ比率73%を記録したが、原子力を含む既存電源の出力調整、系統間逆潮流等で対応した(資料2、3)。再エネ普及に調整力整備が追い付かない事態も生じ、スケジュール調整を要する局面もあるが、再エネ普及の目標は堅持されている。

(資料2)

(資料2) (資料3)

(資料3)2.系統接続留保問題の本質

さて、翻って我が国をみると、9月24日の「九州電力接続留保ショック」から動揺が起こっている。予想を大きく超えるFIT認定量が生じ、全てが同時にフルキャパシティで稼働する(あり得ないが)場合は、供給が需要を超えてしまう。

長期に稼働しない計画の認定取消し、タリフの弾力的な設定、タリフ適用時期の適正化(運転開始時に近づける)、太陽光の出力抑制の弾力的な取り扱い等が検討されている。揚水発電や広域連系の活用などの需要増対策も視野に入っているようだ。

【固定価格買取制度の有効活用が大前提】

さらに、FIT制度自体の見直しを提言する組織もある。しかし、タリフの決め方などの手直しは必要でも、見直しは不要である。太陽光以外はほとんど稼働もしていない状況での見直しは問題である。中長期のリードタイムを要する水力、地熱、風力などは政策の持続性は不可欠であり、見直しは開発を大きく阻害する。いまさらRPS(編集部注・FIT導入以前の振興策。目標を定め、再エネを導入する手法)の復活はあり得ない。これは「再エネを普及させない仕組み」とも言われ、FIT登場の背景となった。手垢にまみれたといっても過言ではない。いかにFITを有効なシステムにしていくかの選択肢しかない。

内外価格差の議論も避けて通れない。先進国であるドイツの太陽光コストと比べてどうして2倍もするのか。周回遅れで技術やシステム開発の先行を許してしまったが、低コスト環境を享受できるというメリットがあるはずだ。

【ポイントは受入れ体制整備】

何よりも、FITとならんで再エネ普及の両輪である「受け入れ態勢の整備」を早急に実施しなければならない。欧州等で先行しているグリッドオペレート、マーケットオペレートの整備・変革である。低コストで再エネを普及させる王道でもある。再エネを優先して接続し、送電し、給電するという「優先性」確立とともに、まったくと言っていいほど整備されていない。

FITという片輪だけ進んでも前には行かない。両輪を早急に揃えることが「健全な発展」の大前提となるのである。

山家公雄(やまか・きみお)1956年山形県生まれ。1980年東京大学経済学部卒業。日本開発銀行入行、新規事業部環境対策支援室課長、日本政策投資銀行環境エネルギー部課長、ロサンゼルス事務所長、環境・エネルギー部次長、調査部審議役を経て現在、エネルギー戦略研究所(株)取締役研究所長、東北公益分科大学特任教授、京都大学特任教授。

(2014年12月1日掲載)

関連記事

-

ニュージーランド議会は11月7日、2050年までに温室効果ガス排出を「実質ゼロ」にする気候変動対応法を、議員120人中119人の賛成多数で可決した。その経済的影響をNZ政府は昨年、民間研究機関に委託して試算した。 その報

-

石井吉徳東大名誉教授のブログ。メタンハドレートの資源化調査をかつて行った石井氏の評価です。「質」が悪い」「利権を生みかねない」と指摘している。一つの見方として紹介。

-

経済産業省は、電力の全面自由化と発送電分離を行なう方針を示した。これ自体は今に始まったことではなく、1990年代に通産省が電力自由化を始めたときの最終目標だった。2003年の第3次制度改革では卸電力取引市場が創設されるとともに、50kW以上の高圧需要家について小売り自由化が行なわれ、その次のステップとして全面自由化が想定されていた。しかし2008年の第4次制度改革では低圧(小口)の自由化は見送られ、発送電分離にも電気事業連合会が強く抵抗し、立ち消えになってしまった。

-

前回に続き住宅太陽光発電システムの2019年問題への対応のあり方について考えていきたい。前回は住宅太陽光発電システムのFIT 卒業後の短中長期的な選択肢として大きく、 ①相対価格で電力会社に従前の通り電気を売る ②家庭用

-

今後数年以内に日本が自国で使える以上のプルトニウムを生産することになるという、重大なリスクが存在する。事実が蓄積することによって、世界の核物質管理について、問題になる先例を作り、地域の緊張を高め、結果の蓄積は、有害な先例を設定し、地域の緊張を悪化させると、核テロの可能性を高めることになるだろう。

-

2/27から3/1にかけて東京ビッグサイトにおいて太陽光発電の展示会であるPV expoが開催された。 ここ2年のPVexpoはFIT価格の下落や、太陽光発電市場の縮小を受けてやや停滞気味だったが、今年は一転「ポストFI

-

日本経済研究センター 3月7日発表。2016年12月下旬に経済産業省の東京電力・1F問題委員会は、福島第1原発事故の処理に22兆円かかるとの再試算を公表し、政府は、その一部を電気料金に上乗せするとの方向性を示した。しかし日本経済研究センターの試算では最終的に70兆円近くに処理費が膨らむ可能性すらある。

-

原子力規制委員会(以下「規制委」という)は、原子力規制委員会設置法に基づき2012年9月11日に発足した。規制委の正規メンバーである委員長・委員、規制委の事務局である原子力規制庁(以下「規制庁」という)の職員にとってこの3年間は、洪水のように押し寄せる業務の処理に悪戦苦闘する毎日であったに違いない。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間