福島産の食物を食べる2・山間地でシンポ開催

(全4回、前2回は3月9日、後2回は3月16日掲載)

「1・地域の食文化」より続く。

5・健康講話(勉強会)と新橋でのイベント

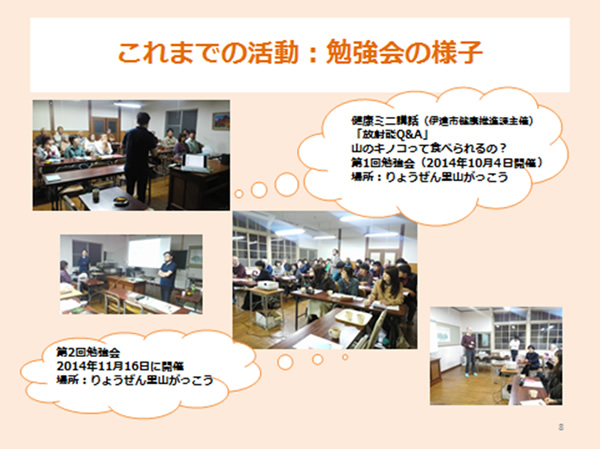

りょうぜん里山がっこうを会場として、中山間地域のみなさんや福島大学の学生を中心に勉強会を開催した。

第一回は、2014年10月4日に国立保健医療科学院の山口一郎上席主任研究官をゲストに迎え、食品基準値の疑問に答えてもらい、損失余命の考え方が役立つかどうかや参加者のニーズを話し合った。第二回は、2014年11月16日に、相馬中央病院の越智小枝医師、福島大学のステファン ベングトソン准教授をゲストに迎え、地域のみなさんと福島大学の学生23名を交え損失余命の考え方とステファン先生の母国でもあるスウェーデンのチェルノブイリ原発事故後のトナカイの肉の摂取制限の状況説明を受け、放射線リスクの相場観を話し合った。

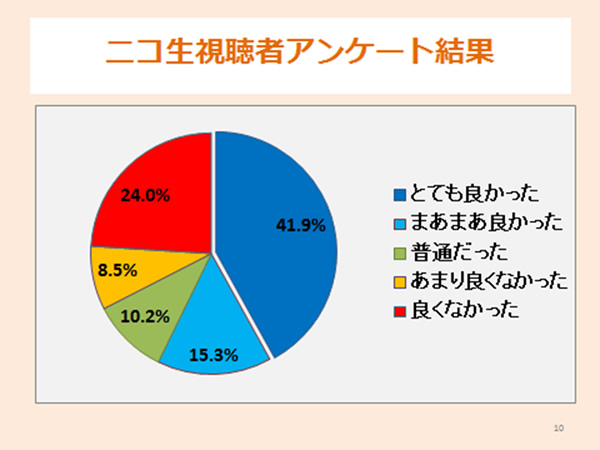

2014年12月20日に新橋某所にて、「800ベクレル福島産イノシシ鍋を食する会」がと東京工業大学の澤田哲生助教授により企画され、当日の様子はニコニコ生放送にて配信され1万8000カウントを超える視聴者が記録された。同時アンケートの結果57%がとても良かった・まあまあ良かったと回答している。※4-1、4-2(視聴者全員の回答結果ではなく、番組に好意的な方より多く回答したとも考えられるので代表性は全く保証できない)

このような状況の中、ポーランドの国立原子研究センター教育・訓練部長かつ「原子放射線の影響に関する国連科学委員会」(UNSCEAR)へのポーランド代表でもあるルードヴィーク・ドブジンスキ氏が福島県を訪問するとの話があり、彼が県民に貢献できる場を設定できないかとの打診があった。

2014年11月9日に開催され、著者も登壇したサイエンスアゴラ2014ワークショップ「国連科学委員会福島報告書をいかに活用するか」において、UNSCEARのマルコム・クリック事務局長から損失余命の活用を検討したいという発言もあり、損失余命の考え方の質疑応答へも参画頂くことも含めて、混沌とする中山間地域の食文化の保持と食の安全の議論のために地域シンポジウムを企画し、これに貢献して頂くこととした。

6・地域シンポジウムの目的と目的達成のためのコーディネート

6−1目的

東電福島第一原発事故以降、福島県の中山間地域の人々は、多くの放射線の知識を否応なしに学び続け、積極的に測定をする方もいた。国や県や市の情報が本当に正しいのかどうか判断できないまま仕方なく状況を呑み込み続け、少しでも被ばくを避ける放射線防護を心がけ工夫を凝らし被災地での生活を維持している。

BqやSvを単位とする数値では、相場観を得られていなかったのである。このような中、著者が紹介した損失余命の考え方は、困惑していた人々が自ら判断し主体的に行動できるツールとして受け入れた。リスクの大きさを考えることで、事故後、その魅力に負けてタケノコやイノハナを食べた方が、多量に被ばくしていたのではないかと思い込んでおられた方や、もう食べることはできないと諦めていた方たちから、バランスを考え自分たちで判断する放射線防護の実践を訴える声が多くなっていた。

けれども、リスクが相対的に小さいからとして年間で食するBqを考えて少量の山菜を食べる行為に対しては、子どもの安全を一番に考えるお母さんの気持ちや、自主避難されている息子たちを考えると、それを声だかに主張する気持ちにはなれず、意見や思いが混沌としていた。お互いを気遣う文化では、この問題について意見を交換することも困難であった。しかし現場での課題を解決するにはコミュニケーションしかない。率直に意見を交換して生活を自分たちのものとするために、出荷制限値100Bq/kgは厳守しつつ、地元民の目安としての摂取制限値のあり方を討議する場を持つこととした。

一方、地域では放射線リスクを気にせずに放射性セシウムが高濃度と思われる野生のキノコを測定もせず無防備に食べている人々もおられるので、それを抑制する効果も狙った。あくまでも、出荷制限値は厳しく守りつつ、摂取制限値がどうあるべきかを議論するものである。

以下、筆者が事前に問いかけた情報である。

【前提の問い】

そもそも出荷制限と摂取制限は何が違うのでしょうか。

【法的な根拠】

いずれも原子力災害対策特別措置法に基づき原子力災害対策本部長の指示により行われます。

【出荷制限】

販売に関する制限です。食品衛生法により規制されます。

・基準値を超過した品目

・その品目で基準値を超えることが地域的な広がりを持つ場合に設定されます。

【摂取制限】

個人が食べることの制限です。

・基準値を著しく超過した品目

・地域的な広がりを持たなくても設定されます

6−2開催地

シンポジウム開催地は、企画当初、交通の便が良い福島駅周辺での開催がスポンサー側から要望された。けれども、イノハナやイノシシの摂取制限を議論することから、現場での議論が大切だと考え第一回地方シンポジウムが開催された中山間地域に位置する伊達市霊山町の廃校を活用した施設であるりょうぜん里山がっこうを会場とした。この施設が持つ雰囲気は魅力的であり、それをマスコミの取材を通じて人々に知らせたいと思わせたのである。

しかし、重要なのは自然の豊かさだけではない。りょうぜん里山がっこうの活動は幅広いが、放射線に慎重な方の気持ちに寄り添った地道な活動も行われている。そのような活動に従事している方の思いも伝えたいと願ったのが本音であった。食べるか食べないかは参加者の自由として、無償でイノシシ鍋とイノハナご飯がシンポジウムの前後に準備され、体験したい方にはより楽しめるイベントになるようにしたが、食べたくない方には気分を害するものになってしまったかもしれない。

6-3パネリスト

パネリストは、以下の6名の方とした。

ルードヴィーク・ドブジンスキ(ポーランド国立原子研究センター教育・訓練部長、UNSCEAR へは2001年からポーランド代表として参加)

越智小枝(相馬中央病院内科診療科長)

博多美保子(博多歯科クリニック・院長)

半谷輝己(地域メディエーター)

ビデオ参加

岡敏弘(福井県立大学・教授)

浦島充佳(東京慈恵会医科大学分子疫学研究室・教授)

著者は、ドブジンスキ氏へ放射線の専門家として、かつUNSCEARに参加している立場としての発言をお願いした。同氏とは、前日に川内村の放射性物質対策としての測定現場の視察にも同行し、放射線関連と食文化の情報を提供しつつ福島の現状を見て頂いた。

越智氏へは災害公衆衛生も学ばれていることから、地域で診療に従事されている立場としてのお話をお願いした。

博多氏へは、地域を支える歯科医師としてのご意見を中心にお話して頂けるようにお願いした。分かり易い言葉で高齢者向けのお話をお願いした。

岡氏へは、ビデオ参加として損失余命を分かり易く短時間(3分)でご説明して頂けるようにお願いしたが3分間では当然無理があった。

浦島氏もビデオ参加となるが、伊達市に隣接する桑折町の放射線アドバイザーを務めかつ小児科医でもあるため分かり易い説明に長けていることから、短い時間(5分)でお母さん向けのお話をお願いした。

上記登壇者に加え、会場にお越しのみなさんがご発言しやすいように、切っ掛け作りとして指定発言もお願いしておいた。発言内容は、特にお願いせず、登壇者たちの意見を聞いて自由に発言して頂けるようにお願いした。

シンポジウム本番では、自由な発言が出来る様に傍聴席とパネリストを繋ぎ、赤青カードを使用は、参加者の意見の多様性や会場内の意見の変化や流れを参加者がお互いに確認できることから積極的に活用し、会場の空気つくりを地域メディエーターが担った。

6-4着地点

専門家からの一方通行の問題提起で終わらせない様に、重要な論点を次に繋がるように議論を進め、会場からの意見も踏まえて、課題として会場からの意見を中心に集約した事項を提示することを目指した。

6-5利益相反情報と主催団体

利益相反情報は告知案内サイトで告知した。(告知サイト)

放射線のリスクの評価の議論は社会への影響から敬遠されがちである。このため地域メディエーターが所属している一般社団法人 日本サイエンスコミュニケーション協会が、これこそコミュニケーションの問題として捉えて頂き主催団体を引き受けて下さった。

6-5タイトル

第2回地域シンポジウム(福島県伊達市霊山町から)

「出荷制限値100Bq/kgは厳守しつつ、地元民の目安としての摂取制限値の検討へ」

主催団体 日本サイエンスコミュニケーション協会

とした。

「3・地域の人々の思い」に続く。3月16日掲載予定。

(2015年3月9日掲載)

関連記事

-

過激派組織IS=イスラミックステートは、なぜ活動を続けられるのか。今月のパリでのテロ事件、先月のロシア旅客機の爆破、そして中東の支配地域での残虐行為など、異常な行動が広がるのを見て、誰もが不思議に思うだろう。その背景には潤沢な石油による資金獲得がある。

-

製品のCO2排出量表示 環境省、ガイドラインを策定 環境省は製品の製造から廃棄までに生じる二酸化炭素(CO2)の排出量を示す「カーボンフットプリント」の表示ガイドラインを策定する。 (中略) 消費者が算定方法や算定結果を

-

世界的に化石燃料の値上がりで、原子力の見直しが始まっている。米ミシガン州では、いったん廃炉が決まった原子炉を再稼動させることが決まった。 米国 閉鎖済み原子炉を再稼働方針https://t.co/LILraoNBVB 米

-

18世紀半ばから始まった産業革命以降、まずは西欧社会から次第に全世界へ、技術革新と社会構造の変革が進行した。最初は石炭、後には石油・天然ガスを含む化石燃料が安く大量に供給され、それが1960年代以降の急速な経済成長を支え

-

「それで寿命は何秒縮む」すばる舎1400円+税 私は、2011年の東京電力福島第1原発事故の後で、災害以降、6年近く福島県内だけでなく西は京都、東は岩手まで出向き、小学1年生から80歳前後のお年寄まで、放射線のリスクを説

-

野田佳彦首相は5月30日に開催された「原子力発電所に関する四大臣会合」 に出席し、関西電力大飯原子力発電所3、4号機の再稼働について「総理大臣である私の責任で判断する」 と語りました。事実上、同原発の再稼動を容認するものです。

-

東京電力に寄せられたスマートメーターの仕様に関する意見がウェブ上でオープンにされている。また、この話題については、ネット上でもITに明るい有識者を中心に様々な指摘・批判がやり取りされている。そのような中の一つに、現在予定されている、電気料金決済に必要な30分ごとの電力消費量の計測だけでは、機能として不十分であり、もっと粒度の高い(例えば5分ごと)計測が必要だという批判があった。電力関係者とIT関係者の視点や動機の違いが、最も端的に現れているのが、この点だ。今回はこれについて少し考察してみたい。

-

アゴラ研究所の運営するネット放送「言論アリーナ」。今回のテーマは「緊急生放送! どうする原発処理水」です。 原田前環境相が「海に流すしかない」と発言し、それを小泉進次郎環境相が陳謝し、韓国がIAEAで騒いで話題の福島第一

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間