台湾による日本からの食品輸入規制を解くために

台湾が5月15日から日本からの食品輸入規制を強化した。これに対して日本政府が抗議を申し入れた。しかし、今回の日本は、対応を間違えている。台湾に抗議することでなく、国内の食品基準を見直し、食品への信頼感を取り戻す事である。そのことで、国内の風評被害も減ることと思う。

なぜ規制が強化されたか?

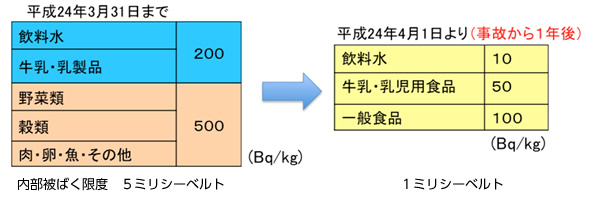

2011年3月の原発事故後、国は、先ず「市場の食品汚染率を50%と仮定して」、年間内部被ばくが5ミリシーベルトに抑えることを目的に体内食品中に含まれるセシウム濃度について1kg当り500ベクレルという暫定基準として出した。その後、状況が収まってきたので被ばく基準を1ミリシーベルトにするように食品の基準値を見直すことになった。その場合、図1に示すように国民に説明がしやすいということで一般食品の規制濃度を100ベクレルにした。

図1 日本における放射性セシウムの摂取制限の基準値の変遷

図1 日本における放射性セシウムの摂取制限の基準値の変遷放射線に対して過敏になっていた日本人にとっては、安全度が向上したかに見えた措置である。しかし、海外では捉え方が違う。チェルノブイリ事故の影響を受けたEUでは、域内で生産された一般食品に対しては1kg当り1200ベクレル、域外の食品には600ベクレルの基準を取っていた。

事故後1年経って落ち着いたかに思われた日本が、EUの域外に対する規制値より厳しい値を見て、却って不安に思ったと考えられる。そのため、日本からの輸入食品に対しては、日本の規制値をそのまま課した。日本は、それを受け入れた。この3重の規制は、EUの基準に疑問を抱かせたくらいである。(以下の食物の安全をめぐるNPOフードウォッチの記事参照)

アジア諸国もそれに習った。そして、事故から4年経った。日本から入ってくる情報は、除染が進んでいないとか、住民の帰還が進んでいないというものが多い。だから、台湾政府が「食品の汚染状況は変わっていない」と判断したのも無理がない。

政治において、自国の生産者を守るのが重要であり、日本の食品に対して輸入規制をする上で格好の口実を与えた。これが国益を守るという事である。一方、日本のやり方はどうだろう。科学的に政策を進めないと国益を失うという見本みたいなものである。これを決めた前の政権の責任であるが、それをそのまま放置している現政権も責任は免れない。

これを打破するには、どうしたら良いか?

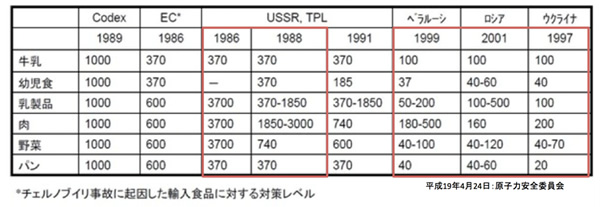

現在、日本並みに厳しい食品の基準を課しているのは、チェルノブイリ原発事故で広範囲の農地等が汚染されたベラルーシ、ウクライナやロシアである。これらの国では、除染が行われていないので、汚染状況はあまり変わっていない。そのために表1に示すように厳しい基準が継続されている。厳しさには、それなりの理由がある。(編集者注・ウクライナ現地の学者によれば、経費の問題で検査態勢は詳細に行われず、ウクライナ人もそれを放置した状況になっているという。)

表1 旧ソ連圏ロシア等のセシウム摂取制限の基準の変遷

表1 旧ソ連圏ロシア等のセシウム摂取制限の基準の変遷一方、日本は、除染と農民の努力、さらに汚染検査による基準外食品を市場に出回るのを厳しく規制しているので、きわめて安全である。英国で狂牛病が発生した時、日本を始め多くの国が、牛肉の輸入規制を行った。国民の安全を守るためには当然の措置として、世界的に認められた。その規制を廃止できたのは、輸出国が狂牛病の発生を抑えて安全宣言を行うとともに、日本には老齢牛の肉の輸出の規制を行ったからである。

では、今の日本の食品基準についてはどうか?それは、依然と厳しいままである。それも、暫定基準決定の際の条件を踏襲しているので「市場にある食品の汚染率は50%である」と暗に認めたままである。しかし、この条件は、新基準を決めた時に良く伝えられなかったので、日本国民はよく理解していない。そのため、そのことを考えず、「非科学的な暴挙である」と抗議しても、それが通らないのは当たり前である。

この事態を改善するには、食品の基準を国際的なものにして、安全宣言を出す事である。すなわち、食品の汚染率をコーデックス委員会が推奨する10%(新基準を決める際には既に達成できていた)に下げて、暫定基準値の500ベクレルを認めるか、コーデックス委員会が推奨する1000ベクレルや同等のEUの基準 にすることである。なお、米国の基準は1200ベクレルとさらに高い。

それでもって年間1ミリシーベルトの被ばく基準は十分に達成できる。そうすれば、基準値超えの食品はイノシシ肉や限られたものになるので、管理もより楽になって、安全宣言が出せる。こんなことは、新基準を決める際にできたことである。それが、科学的で賢い政治というものである。チェルノブイリ事故後に合理的な政策を取ったスウェーデンを見習ったら良い。国は、これらのことを国民に良く説明して、政策として実行すればよい。

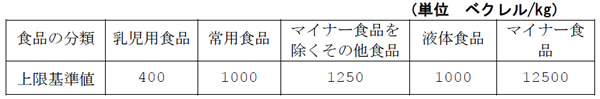

ちなみに、EUでは基準の見直しが進んでいる。(EU論文:URL 参照)目標の内部被ばくの基準は、年間1ミリシーべルト、市場の食品の汚染率は10%である。合理的に考えられているので、日本の参考になる。これには放射性セシウムだけでなく、ストロンチウム90、ヨウ素131、また、Pu239(プルトニウム239)などのアルファ線放出核種についても決められているが、福島原発事故では放射性セシウムだけなので、それのみを表2に示す。マイナー食品は、ニンニク、トリュフ、キャビア、香辛料、砂糖漬けピールなどの果物や野菜の加工品、ナッツ類など、一度に多食しないものである。日本でなら、野生の山菜やキノコ、海藻が含まれる。こうしたマイナー食品の考えも参考にして欲しい。これで、国内外の風評も収まることが期待できる。なお、被ばく基準の年間1ミリシーベルトの安全性については、以下の私の記事「「除染目標の年間1 mSv」、こだわるべきではない」を見ていただければわかる。

(2015年5月25日掲載)

関連記事

-

米国のロジャー・ピールキー(Roger Pielke Jr.)は何時も印象的な図を書くが、また最新情報を送ってくれた。 ドイツは脱原発を進めており、今年2022年にはすべて無くなる予定。 その一方で、ドイツは脱炭素、脱石

-

中国のCO2排出量は1国で先進国(米国、カナダ、日本、EU)の合計を追い越した。 分かり易い図があったので共有したい。 図1は、James Eagle氏作成の動画「China’s CO2 emissions

-

アメリカ人は暑いのがお好きなようだ。 元NASAの研究者ロイ・スペンサーが面白いグラフを作ったので紹介しよう。 青い曲線は米国本土48州の面積加重平均での気温、オレンジの曲線は48州の人口加重平均の気温。面積平均気温は過

-

「エネルギー資源小国の日本では、国策で開発したナトリウム冷却高速炉の技術を次代に継承して実用化させなければならない。それには高速増殖原型炉『もんじゅ』を運転して、技術力を維持しなければならない。軽水炉の運転で生ずるプルトニウムと劣化ウランを減らすためにも、ナトリウム冷却高速炉の実用化が必要だ」

-

ロシアのウクライナ侵攻という暴挙の影響で、エネルギー危機が世界を覆っている。エネルギー自給率11%の我が国も、足元だけではなく、中・長期にわたる危機が従前にまして高まっている。 今回のウクライナ侵攻をどう見るか 今回のロ

-

今年も3・11がやってきた。アゴラでは8年前から原発をめぐる動きを追跡してきたが、予想できたことと意外だったことがある。予想できたのは、福島第一原発事故の被害が実際よりはるかに大きく報道され、人々がパニックに陥ることだ。

-

政府が2017年に策定した「水素基本戦略」を、6年ぶりに改定することが決まった。また、今後15年間で官民合わせて15兆円規模の投資を目指す方針を決めたそうだ。相も変わらぬ合理的思考力の欠如に、頭がクラクラしそうな気がする

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間