【映像】電力自由化、生活はどうなる

2015年8月4日放送。出演は、山内弘隆(一橋大学大学院商学研究科教授)、澤昭裕(国際環境経済研究所所長)、司会は池田信夫氏(アゴラ研究所所長)の各氏。現在進む電力自由化の問題について、現状のポイントと生活への影響を考えた。

(2015年8月17日掲載)

関連記事

-

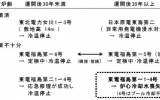

経産省・資源エネルギー庁は、現在電力システム改革を進めている。福島原発事故の後で、多様な電力を求める消費者の声が高まったことが背景だ。2020年までに改革は完了する予定で、その内容は「1・小売り全面自由化」「2・料金規制撤廃」「3・送配電部門の法的分離」などが柱で、これまでの日本の地域独占と「10電力、2発電会社」体制が大きく変わる。

-

過去10年のエネルギー政策においては、京都議定書のエネルギー起源CO2排出削減の約束水準が大前提の数量制約として君臨してきたと言える。当該約束水準の下では、エネルギー政策の選択肢は「負担の大きい省エネ・新エネ」か「リスクのある原子力発電」か「海外排出権購入」かという3択であった。

-

石井吉徳東大名誉教授のブログ。メタンハドレートの資源化調査をかつて行った石井氏の評価です。「質」が悪い」「利権を生みかねない」と指摘している。一つの見方として紹介。

-

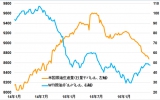

原油価格は年末に向けて1バレル=60ドルを目指すだろう。ただし、そのハードルは決して低くはないと考えている。

-

2016年8月26日公開。出演はNPO国際環境経済研究所理事主席研究員の竹内純子(すみこ)さん。アゴラ研究所所長の池田信夫さん。司会はジャーナリストの石井孝明さん。エネルギー政策で、ドイツを称える意見が多い。しかし、この事実は本当なのか。2016年時点でのドイツEUの現状を分析した。

-

かつて、1970年代後半から80年代にかけて、コンピュータと通信が融合すると言われていた。1977年に日本電気(NEC)の小林宏治会長(当時)が「コンピュータ技術とコミュニケーション技術の融合」を意味する「C&C」という新しい概念を提示し、当時の流行語になったのを覚えている人も多いだろう。

-

2014年3月のロシアによるクリミア編入はEUに大きな衝撃を与えた。これはロシア・ウクライナ間の緊張関係を高め、更にEUとロシアの関係悪化を招いた。ウクライナ問題はそれ自体、欧州のみならず世界の政治、外交、経済に様々な影響を与えているが、EUのエネルギー政策担当者の頭にすぐ浮かんだのが2006年、2009年のロシア・ウクライナガス紛争であった。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間