福島軽水炉事故、「レベル6」への評価引き下げに専門家が賛同―IRPA2016報告

今年5月9-13日、4年に一度開催される放射線防護学の国際会議IRPA(国際放射線防護学会:International Radiation Protection Association)が南アフリカ共和国で開催された。IRPA14ケープタウン会議である。私は福島軽水炉事象の20km圏内の低線量の現実を報告するために、片道30時間をかけて現地へ向かった。福島は国際核事象尺度INESでレベル6であると評価引き下げを提案した私の報告は議長をはじめ参加した専門家たちの賛同を得た。

ケープタウン会議2016

千歳空港でチェックインすると、重量15kgのトランクだけは、目的地南アフリカ共和国南端の都市の空港まで、途中受け取りせずに届くことになった。一方、本人は羽田、シンガポール、ヨハネスブルクの各経由地で乗り継ぎ、しかも窮屈な座席で長時間の苦行となった。往復60時間、現地5泊の会議で、私の体重は2キログラム減った。ビジネスマンではない私は窮屈なエコノミークラスの座席に耐えられるサイエンテイストである。都知事と違い、ファーストクラスは見たこともない。

インド洋側からアフリカ大陸上空に入り、大西洋を眺めながら、大陸南端の晴天の空港に着陸。予約していたタクシーに乗り、周辺の貧困層の平屋住宅群を見てから、30分ほど走る。途中、山頂が真っ平になったテーブルマウンテンを見上げた。

宿は会場となる国際コンベンションセンターから1.5kmほどの落ち着いたホテルである。当然のことだが、従業員は全員が黒人で英語を話す。シャワーを浴びて、ひと眠りした。赤道から南極に向かって3700kmにある現地は意外に寒かった。翌月曜日から始まる会議に備えて体調を整える。

人種隔離政策アパルトヘイトが1994年まで続いた国。マンデラ大統領の顔が紙幣に印刷されており、市内の壁にも大きく描かれている。会議場で働く女子に聞くと、今でもマンデラさんは、大人気のようだ。

外務省の情報では、治安要注意という。世界各地の調査で身に着けたサバイバル術として、君主危うきにちかよらず、近距離でもタクシーで往復する6日間を過ごした。ただし、運転手と話していて、いいこともあった。彼らは日本に敬意を払っている。特に日本車の高い技術を知っている。昨年に格上の南アとのラグビーの試合で日本が勝ったのも良い思い出のようだ。

(注1)高田純:「IRPA14ケープタウン会議の報告」放射線防護情報センター

日本ではまったく報道されず

開会式のホールには、およそ1000人の専門科学者たちが集まった。レナート・ザルビンスキ(IRPA代表)、テイアガン・パーサー(ケープタウン会議大会長)ら主催者らがあいさつした。

第14回国際放射線防護学会ケープタウン会議は、IRPA50周年の記念と重なった。アフリカ大陸最初の会議である。南アには原子力発電2基が30年以上稼働し、国の電力の90%以上を発電している。

天野之弥IAEA事務局長は、核エネルギーの平和利用のパートナーであるIRPAの取り組みに大きな期待、チェルノブイリ事故30周年で、核の完全と放射線防護知識の世界的共有化、福島事故5周年の今、核エネルギー施設の安全性が大きく進化していると、話した。

前回もそうだが、日本の報道各社は全く参加していない。こうしたところに、放射線報道の怪しさの事実が見える。国民から強制的に徴収する資金で放送しているNHKは、ケープタウンでの国際会議に来ていない。公共放送の名を返上すべきではないか。福島放射線に対し、いかにおかしな放送をしてきたかは明白である。前回のグラスゴー会議も欠席だったのだ。

今回のシーベルトレクチャーは、受賞者のアメリカ放射線防護学会長であるジョン・ボルト博士が、「公衆をいかに守るのか」の演題で講義した。レントゲン・マリー以来の徹底した放射線防護の取り組みや進歩を振り返る内容で、数年に一度の防護知識の改定、疫学研究の継続、「直線しきい値仮説」(LNT)は問題ありとの指摘、広島と長崎の生存者・原子力発電所作業員の健康状況は非直線リスクの形になっていること、ラドン線量の健康リスクは意外になかったなどをまとめた。

放射線防護学は、医学的リスク研究の中で最も進んだ科学ではあるが、過剰に防護する傾向にあると私は思う。しかも、放射線の被曝による健康増進効果を完全に無視した体系になっているのが最大の問題点である。これに対し、私たちが東京で開催したSAMRAI2014では、低線量率の健康増進効果も加味した福島放射線を報告した。(注2)

(注2)「放射線の正しい知識を普及する研究会SAMRAI2014」放射線防護情報センター

福島事故はレベル6のキシュティム事故以下

IRPA会議ヘの私の参加は、今回で4回になる。私のこれまでの科学報告は、2000年IRPA10広島会議で「東海村臨界事故時350m圏内住民の線量」(口頭発表)、2008年IRPA12 ブエノスアイレス会議で「地表核爆発の線量予測(ソ連と中国の核実験)」(ポスター発表)、2012年グラスゴー会議で「広島島県民の線量2011年」(ポスター)、そして今回2016年 IRPA14 ケープタウン会議で「福島20km圏内住民の低線量の真実」(口頭発表)。これに加えて、2006年IAEAウイーン会議で私は、北朝鮮の最初の核実験の日本影響について口頭報告した。(注3、4)

会議2日目の午後のセッション・核放射線緊急時の放射線の監視と評価には、およそ150人の線量評価の専門家が集まった。その3番手の私が、福島20km圏内の低線量の実際の調査を報告した。低線量事実に賛同あっても、反論なし。福島は国際核事象尺度で6とする私の評価について、議長は賛成を述べた。2011年4月に原子力安全保安院が断定した、福島レベル7は、IRPA14ケープタウン会議で否定されたのだ。

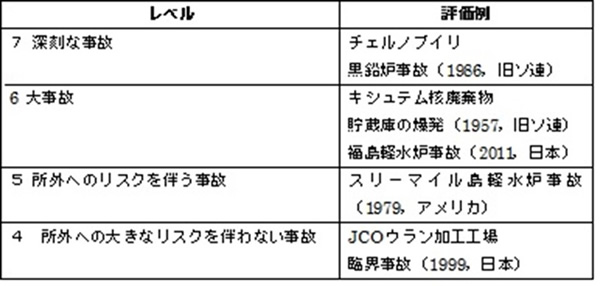

核施設の異常事象の規模を評価する尺度として、1992年に国際原子力機関と経済協力開発機構・国際エネルギー機関が提案したのが「国際核事象評価尺度(INES)」である。30人が急性死亡したチェルノブイリ黒鉛炉1986事象は最大のレベル7とされている。さらに核爆発事象も含めれば広島1945は、仮に基準がつくられれば恐らくレベル11相当であろう。

福島軽水炉2011事象は、原子力安全・保安院が2011年4月12日に暫定評価として、レベル7として公表した。この評価の基礎は、福島第一原子力発電所の原子炉から大気中への放射性物質の総放出量の試算にあった。しかし、放出放射能の総量推定には大きな誤差を伴うが、そうした科学議論を含む科学報告書は存在しない。すなわち、保安院の断定するレベル7に科学根拠はない。原子力学会誌上では、保安院が断定した福島のレベル7に異論がでて、「炉心の損傷状況からレベル5、最大でも6が順当」との北海道大学の奈良林直教授らの意見がある。(注5)

レベル6と評価されている核廃棄物貯蔵タンクの爆発だったキシュティム事故1957年に比べて、汚染レベルおよび地理的範囲、そして住民の線量が顕著に低い福島軽水炉事象が、それ以上のレベル7の判定は不合理である。

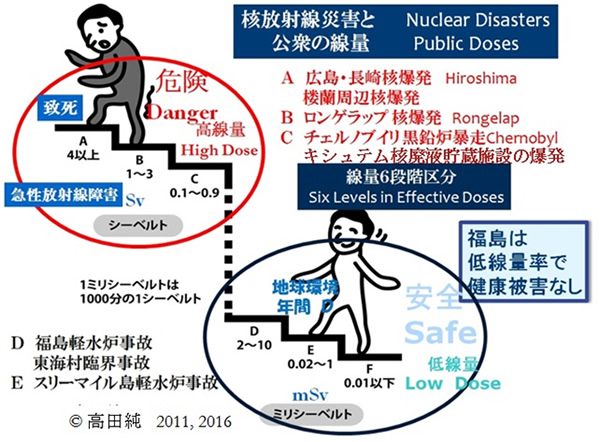

(図表注)線量6段階区分:A>4Sv, 3> B>1Sv, 0.9>C>0.1 10>D>2mSv, 1>E>0.02mSv, 0.01mSv>F

(注3)高田純「決定版・福島放射線衛生調査」医療科学社、2015。

(注4)高田純「増補版・世界の放射線被曝地調査」医療科学社、2016。

(注5)奈良林直、杉山憲一郎:「東日本大震災に伴う原子力発電所の事故と災害. 日本原子力学会誌 2011.6. 387-400.

過剰判定の見直しを早急に

福島20km圏内が低線量で、チェルノブイリ黒鉛炉事故・レベル7はもちろん、レベル6のキシュティム事故よりも低い放射線影響だったことを、世界の専門家たちが理解した。 ただし、同じ軽水炉のスリーマイル島事故レベル5の線量影響よりも上である。したがって、福島軽水炉事故はレベル6か6弱。その直後、私は官邸、原子力規制庁などへ、ケープタウン会議の結果を連絡した。

タクシーで観光した絶景の喜望峰では、大航海時代の歴史を垣間見た。浜辺には野生のペンギンたちが保護されている。世界最初の心臓移植が行われたのはケープタウン大学医学部であった。魅力溢れるアフリカ大陸だが、日本からはあまりにも遠い。再度の訪問はあるのかな。

レントゲン博士のX線の発見、ベクレル博士、ピエールとマリー・キュリー博士夫妻らの放射能の発見と利用開始以後、コンピュータトモグラフィCT、核磁気共鳴像MRI、陽電子放射象診断PET、リニアックX線がん治療など、放射線の医療への応用は大きな進歩を遂げている。医学医療で核放射線技術は不可欠にもなり、人類の平均寿命は急伸した。これに伴い、世界の人口は20世紀後半に急速に増大し、21世紀初頭、既に70億人を突破した。

エネルギー分野の不安定は世界経済の不安定化をもたらすばかりか、戦争のリスク増大につながる。旧ソ連で使われ、今も世界で使われる黒鉛炉と違い軽水炉の危険性は圧倒的に低いことがスリーマイル島につづき東日本大震災と福島事故で明らかになった。放射線科学を正しく理解し、核エネルギー技術を上手に使いこなすことが、21世紀の安定した世界の形成に不可欠と筆者は思う。

(2016年6月20日掲載)

関連記事

-

アゴラ研究所は2016年12月20日、農業技術情報の提供を行う日本バイオテクノロジーセンターと共催で、第6回アゴラ・シンポジウム「成長の可能性に満ちる農業−新技術と改革は日本再生の切り札となるか」を開催した。

-

田原氏、池田氏は共に汚染水対策の膨大さに驚いた。「ここまでやって東電の資金が続くか分からないし、それに見合った効果があるのだろうか」(池田氏)

-

東日本大震災による東京電力・福島第一原子力発電所の事故の煽りを受けて、日本の全ての原子力発電所が定期検査などの後に再稼働できない“塩漬け”状態が続いている。

-

原発事故に直面した福島県の復興は急務だ。しかし同県で原発周辺の沿海にある浜通り地区でそれが進まない。事故で拡散した放射線物質の除染の遅れが一因だ。「被ばく水準を年1ミリシーベルト(mSv)にする」という、即座の実現が不可能な目標を政府が掲げていることが影響している。

-

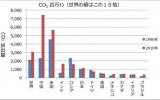

20世紀末の地球大気中の温度上昇が、文明活動の排出する膨大な量のCO2などの温室効果ガス(以下CO2 と略記する)の大気中濃度の増加に起因すると主張するIPCC(気候変動に関する政府間パネル、国連の下部機構)による科学の仮説、いわゆる「地球温暖化のCO2原因説」に基づいて、世界各国のCO2排出削減量を割当てた京都議定書の約束期間が終わって、いま、温暖化対策の新しい枠組みを決めるポスト京都議定書のための国際間交渉が難航している。

-

商工会の会員240社のうち、町内で仕事を始めたのは土建、建設、宿泊施設など復興に関連する54社。町民を相手に商売をしていた商店は廃業も多い。

-

ロシアのウラル地方にある最新型の高速増殖炉で運転が始まった。完結した核燃料サイクルの始まりと、核廃棄物なしの発電のはじまりをもたらすかもしれない。ロシアは高速中性子炉を産業利用で運用している唯一の国だ。

-

フランスの国防安全保障事務局(SGDSN)は「重大な原子力または放射線事故に係る国家対応計画」を発表した(2014年2月3日付)。フランスは原子力事故の国による対応計画をそれまで策定せず、地方レベルの対応にとどまっていた。しかし、日本の3・11福島第一原子力発電所事故を受け、原子力災害に対する国レベルの対応計画(ORSEC 計画)を初めて策定した。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間