「炉心溶融」をめぐる用語の混乱について

「炉心溶融」の報告の遅れをめぐる問題で、第三者委員会の報告を受けて謝罪する東京電力の広瀬直己社長と姉川尚史常務(原子力担当)

池田信夫 アゴラ研究所所長

なぜか今ごろ「東電がメルトダウンを隠蔽した」とか「民主党政権が隠蔽させた」とかいう話が出ているが、この手の話は根本的な誤解にもとづいている。

「メルトダウン」という専門用語はない

東電が6月21日に出したプレスリリースは、マニュアルにあった炉心溶融という言葉を事故の初期に使わなかったことについての説明であり、「メルトダウン」という言葉はマニュアルに出てこない。にもかかわらずNHKも含めて、マスコミが「メルトダウンの隠蔽」と報道したのは間違いである。

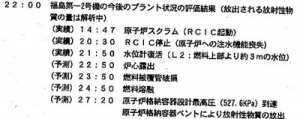

Meltdownというのは専門用語ではなく、IAEAなどの国際機関でも使われていない。炉心溶融にあたる言葉は、core meltである。これは単に「炉心が溶けた」という意味であり、苛酷事故になる場合もならない場合もある。私が2011年3月12日のブログ記事でも書いたように、官邸の資料では0:30の段階で「(予測)24:50 燃料溶融」と書かれている。

この予測どおり、12日の夜には燃料の一部が露出して溶融した。したがって東電も官邸も、隠蔽はしていない。ほとんどの人が「炉心溶融」の意味を知らなかっただけだ。12日の段階でこれを指摘したのは私だけで、マスコミは放射性物質が大気中に出ることばかり報道していた。

ところが炉内のコントロールがきかなくなると、炉心溶融という言葉を関係者が恐れて使わなくなり、「炉心損傷」という表現になった。これは炉内の状況が正確にわからない状態ではやむをえないことで、枝野官房長官や保安院の発表も、苛酷事故という含意をもつ「炉心溶融」という言葉は使わなかった。

ところがこれを海外メディアが”meltdown”と報じたため、「海外ではメルトダウンと言っているのに政府は隠蔽している」と一部の自称ジャーナリストが騒ぎ始めた。これに対して、藤崎駐米大使が「メルトダウンではない」とコメントしたため、さらに混乱が拡大した。

炉心溶融は「チャイナ・シンドローム」とは違う

関係者が炉心溶融という言葉を使わなかったのは、それが圧力容器や格納容器が破損して核燃料が外気に出るチャイナ・シンドロームを意味すると考えたからだ。これは当時としてはやむをえないことで、チェルノブイリのように原子炉そのものが全壊する可能性はあった。つまり当時までの通念では

炉心溶融→圧力容器・格納容器の貫通→地中の水分と反応して爆発→高温の「死の灰」が大量に上昇して、周囲に降り注ぐ

という一直線の因果関係が想定されていたので、炉心溶融=メルトダウン(チャイナ・シンドローム)と考える人がいてもおかしくなかった。逆に炉心溶融という言葉を使うと、こうした致命的な事故ということになるので、政府や東電が慎重に言葉を選んだのもやむをえない。

しかし結果的には、炉心は溶けたが、チャイナ・シンドロームにはならなかった。圧力容器も(事故の直後は)破壊されず、核燃料は炉内に残ったので、放出された放射性物質はチェルノブイリよりはるかに少なく、健康被害もなかった。したがってこれを炉心溶融というのは誇張であり、スリーマイル島と同じLOCA(冷却材喪失事故)というのが妥当なところだろう。

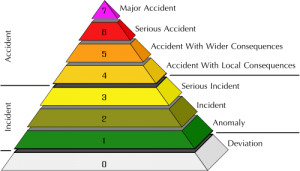

(図表2)IAEAによる事故分類

ただスリーマイル島では放射性物質は外気に出なかったが、福島では出たので、スリーマイル以上チェルノブイリ未満というところだろう。IAEAの基準では、福島はチェルノブイリと同じ「レベル7」になっているが、原子炉が完全に崩壊したチェルノブイリと同列に扱うのはおかしい。レベル6に引き下げるべきだという議論もある。

苛酷事故についての概念整理が必要

このように用語が混乱しても、事故への対応が変わるわけではない。とにかく炉心を冷やすことが大事で、電源喪失でそれに失敗したことは、東電の重過失である。これを「メルトダウン」などと騒いでも、何も変わらない。

結果的には、福島では炉心が圧力容器を貫通するメルトスルーと呼ばれる状態になっていると思われる。これも広い意味では炉心溶融だが、事故の被害はチェルノブイリとはまったく違う。原子炉が破壊されて一挙に炉心が露出したチェルノブイリに対して、福島では数日かけて圧力容器を貫通したので、格納容器は無事だった。

これらを一くくりに「苛酷事故」という言葉で表現するのも乱暴だ。福島事故は「水蒸気放出事故」とでも表現し、最悪の苛酷事故と区別したほうがよい。これによって過剰に放射線を恐れる被災者の帰宅も可能になるかもしれない。

いずれにせよ事故から5年たち、人々が事故を冷静にみられるようになったので、選挙が終わったら、政府も事故の総括をして概念を整理し、無関係な他の原発まですべて止めている異常事態も見直すべきだ。

(2016年7月5日掲載)

関連記事

-

オーストラリアのジャーナリストJoNova氏のブログサイトに、オーストラリアの太陽光発電について、「導入量が多すぎて多い日には80%もの発電能力が無駄になっている」という記事が出ていました。 日本でも将来同様のことになり

-

米国の「進歩的」団体が、バイデン政権と米国議会に対して、気候変動に中国と協力して対処するために、米国は敵対的な行動を控えるべきだ、と求める公開書簡を発表した。 これは、対中で強硬姿勢をとるべきか、それとも気候変動問題を優

-

著者はIPCCの統括執筆責任者なので、また「気候変動で地球が滅びる」という類の終末論かと思う人が多いだろうが、中身は冷静だ。

-

8月公表のリポート。ドイツの石炭の使用増で、他地域より同国の健康被害の統計が増加しているという。

-

2021年8月経済産業省は、太陽光、風力、原子力、石炭、液化天然ガスなど電源の2030年における発電コストの精査結果を公表した。この発電コストは、LCOE(Levelized cost of electricity、均等

-

この4月に米国バイデン政権が主催した気候サミットで、G7諸国はいずれも2050年までにCO2ゼロを目指す、とした。 コロナ禍からの経済回復においても、グリーン・リカバリーということがよく言われている。単なる経済回復を目指

-

今年の10月から消費税率8%を10%に上げると政府が言っている。しかし、原子力発電所(以下原発)を稼働させれば消費増税分の財源は十二分に賄える。原発再稼働の方が財政再建に役立つので、これを先に行うべきではないか。 財務省

-

前回、「再エネ100%で製造」という(非化石証書などの)表示が景品表示法で禁じられている優良誤認にあたるのではないかと指摘しました。景表法はいわばハードローであり、狭義の違反要件については専門家の判断が必要ですが、少なく

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間