非在来型ウランと核燃料サイクル

高速増殖炉「もんじゅ」の廃炉決定を受けて、7日に政府の「高速炉開発会議」の初会合が開かれた。議長の世耕弘成経済産業相は冒頭で「高速炉の開発は必要不可欠だ」と述べた。これは高速増殖炉(FBR)に限らず広く高速炉(FR)を開発することを示唆しており、FBR一本槍の従来の方針からは一歩前進だ。

しかし全量再処理という方針は維持し、次世代についてもフランスと共同開発の始まっている高速増殖炉ASTRIDに一本化するようだ。これではまたもんじゅと同じ過ちを繰り返すおそれが強い。根本的な問題は、核燃料サイクルが前提にしている天然ウランの埋蔵量が正しいのかということだ。

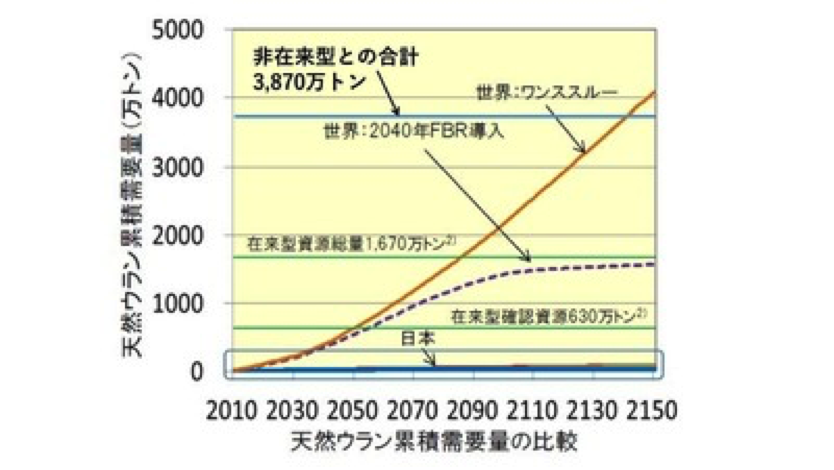

この図(文部科学省)の参照したOECDの推定によれば、在来型資源総量は1670万トンで、世界の需要の100年分以上ある。さらに非在来型ウランが2200万トンあり、合計すると図のように3870万トンで、230年分以上ある(これは控えめな推定)。非在来型については価格の問題があるが、その85%以上はモロッコの燐灰土に場所が特定されている。

さらに海水ウランの資源量はほぼ無尽蔵(9000年分)であり、それを精製する膜技術は急速に進歩している。この分野では日本が最先進国で、在来型ウランの2倍まで価格は下がっている。これも技術や価格の不確実性はあるが、これから(もっと不確実な)核燃料サイクルに莫大な投資をするよりましだろう。

要するに核燃料サイクルは安全性以前に、不要になるリスクが大きいのだ。高速炉以外の技術ではプルトニウムは必要ないので、軍事転用できる危険物質を日本が生産する積極的な理由はない(核武装するとしても今ある量で十分)。引き続き人材を育成する必要はあるが、それは再処理ではなく新しい原子炉技術に移行すればよい。

だから全量再処理にコミットすることは危険なギャンブルであり、なるべく多様なポートフォリオをもったほうがよい。軽水炉を更新すれば、あと50年はもつので、それまでに実用化のめどを立てれば十分だ。

(2016年10月14日掲載)

関連記事

-

9月29日の自民党総裁選に向け、岸田文雄氏、高市早苗氏、河野太郎氏、野田聖子氏(立候補順)が出そろった。 主要メディアの報道では河野太郎氏がリードしているとされているが、長らくエネルギー温暖化政策に関与してきた身からすれ

-

経済産業省は1月15日、東京電力の新しい総合特別事業計画(再建計画)を認定した。その概要は下の資料〔=新・総合特別事業計画 における取り組み〕の通りである。

-

米国では発送電分離による電力自由化が進展している上に、スマートメーターやデマンドレスポンスの技術が普及するなどスマートグリッド化が進展しており、それに比べると日本の電力システムは立ち遅れている、あるいは日本では電力会社がガラバゴス的な電力システムを作りあげているなどの報道をよく耳にする。しかし米国内の事情通に聞くと、必ずしもそうではないようだ。実際のところはどうなのだろうか。今回は米国在住の若手電気系エンジニアからの報告を掲載する。

-

1. イベリア半島停電の概要 2025年4月28日12:30すぎ(スペイン時間)イベリア半島にある、スペインとポルトガルが広域停電になりました。公表された資料や、需給のデータから一部想定も含めて分析してみたいと思います。

-

2021年8月に出たIPCCの報告の要約の図Figure TS.9を見ると、CO2濃度上昇し、過去200万年で最高の水準に達した、としている。こう言うと、まるで未曽有の危険領域に達したかのようだ。 けれども、本文をひっく

-

早野睦彦 (GEPR編集部より)GEPRはさまざまな立場の意見を集めています。もんじゅを肯定的に見る意見ですが、参考として掲載します。 高速増殖炉もんじゅ(福井県敦賀市) (本文) もんじゅの存在意義の問いかけ 「政府

-

パリ協定については未だ明確なシグナルなし トランプ大統領は選挙期間中、「パリ協定のキャンセル」を公約しており、共和党のプラットフォームでも、「オバマ大統領の個人的な約束に過ぎないパリ協定を拒否する」としている。しかし、政

-

サウジアラビアのサルマン副皇太子が来日し、「日本サウジアラビア〝ビジョン2030〟ビジネスフォーラム」を開いた。これには閣僚のほか、大企業の役員が多数詰めかけ、産油国の富の力とともに、エネルギー問題への関心の強さを見せた。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間