民主主義のコストを電力会社に負わせるな

伊方原発(Wikipedia:編集部)

四国電力の伊方原発2号機の廃炉が決まった。これは民主党政権の決めた「運転開始40年で廃炉にする」という(科学的根拠のない)ルールによるもので、新規制基準の施行後すでに6基の廃炉が決まった。残る原発は42基だが、今後10年以内に10基が運転開始後40年を迎える。

このまま40年ルールを適用すると、10年後に残るのは32基だが、再稼動を申請していない原子炉が17基ある。「2030年に原子力比率20~22%」というエネルギー基本計画の目標を達成するには25~30基の原発が稼働する必要があるが、新規制基準では1基1000~2000億円の追加的なコストが必要なので、達成できるかどうかは疑問だ。

古い原子炉を閉鎖することが避けられないなら、新しい原発に更新するしかないが、電力会社は政治的に厄介な原発を新たに建設する気はない。直接コストだけを考えると、日本の石炭火力は安くてクリーンなので、原発が廃炉になったら石炭火力に置き換えることが経営合理的だ。

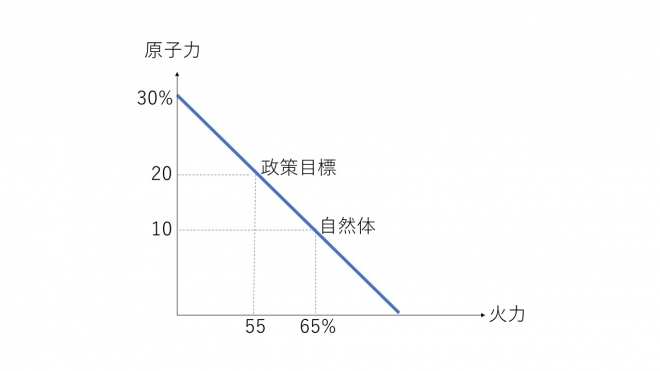

再生可能エネルギーは、ピーク時の補助的な電源としては使えるが、送電コストや環境制約を考えると、10年以内にピークアウトするだろう。したがって原子力と火力との間には次の図の直線のようなトレードオフがある。

3・11の前の原発比率は約30%だったが、自然体にまかせると2030年に動く(新規制基準でも採算の合う)原発はたかだか15基、つまり全電源の10%程度だろう。再エネの比率を(楽観的に)25%としても、火力の比率は65%に増える。

もう一つの制約要因は、温室効果ガスである。パリ協定では、日本は2030年までにCO2の排出量を2013年比で26%減らすことになっているので、今のエネルギー基本計画の想定のように原発20%、再エネ25%で目標が達成できるとしても、火力の比率は55%。政策目標と自然体の間には、原発比率で約10%のギャップがある(エネルギー節約の効果はどっちのケースでも同じ)。このギャップを埋めるには、二つの方法がある。

一つの方法はパリ協定の削減枠を守らないで、火力を増やすことだ。日本のCO2排出量は世界の3.5%程度なので、-26%という目標が達成できなくても大した影響はない。それよりはるかに影響が大きいのは、世界の排出量の28%を占める中国を初めとする発展途上国だから、日本が削減枠を守るより途上国に技術援助するほうが効率的だ。

とはいえパリ協定を公然と踏み超えるわけにも行かないので、もう一つの方法は原発の国有化である。電力会社には原発を新設するインセンティブがないので、政策目標を達成するには、政府が責任をもつしかない。東日本のBWR(沸騰水型原子炉)の原発を国が買い取って原子力公社に再編すれば、10%程度のギャップは埋めることができる。買収費用は、福島第一原発の事故処理費用21.5兆円を国が補助するコストを付け替えればよい。

原子力は国が方針を決めて電力会社がコストを負担する「国策民営」で運営されてきたが、3・11でこの無責任体制は破綻した。このままでは日本から原子力産業は消滅するが、中国は2030年までに100基の原発を稼働させる計画なので、製造業の国際競争力に大きな差がつくおそれが強い。

今後、世界の原子力開発の主役は、中国やロシアのような独裁国家になるだろう。原子力のコストの大部分は、恐怖や国民感情による民主主義のコストである。これは燃料費や建設費のような経済的コストではないので、市場経済では解決できない。政府が原子力を延命するつもりなら、政治的コストは電力会社に負わせないで政府が責任を負うしかない。

関連記事

-

20世紀末の地球大気中の温度上昇が、文明活動の排出する膨大な量のCO2などの温室効果ガス(以下CO2 と略記する)の大気中濃度の増加に起因すると主張するIPCC(気候変動に関する政府間パネル、国連の下部機構)による科学の仮説、いわゆる「地球温暖化のCO2原因説」に基づいて、世界各国のCO2排出削減量を割当てた京都議定書の約束期間が終わって、いま、温暖化対策の新しい枠組みを決めるポスト京都議定書のための国際間交渉が難航している。

-

NHKニュースを見るとCOP28では化石燃料からの脱却、と書いてあった。 COP28 化石燃料から「脱却を進める」で合意 だが、これはほぼフェイクニュースだ。こう書いてあると、さもCOP28において、全ての国が化石燃料か

-

東京都の太陽光パネルの新築住宅への義務付け条例案が6月24日までの期限で一般からの意見募集(パブコメ)を受け付けている(東京都による意見募集ホームページはこちら)。 懸念はいくつもあるが、最近気が付いた重大なことがある。

-

池田信夫アゴラ研究所所長。8月22日掲載。経産省横の反原発テントが、撤去されました。日本の官僚の事なかれ主義を指摘しています。

-

「ポストSDGs」策定にらみ有識者会 外務省で初会合 日経新聞 外務省は22日、上川陽子外相直轄の「国際社会の持続可能性に関する有識者懇談会」の初会合を開いた。2030年に期限を迎える枠組み「SDGs(持続可能な開発目標

-

2025年4月28日にスペインとポルトガルで発生した停電以降、ヨーロッパの発電状況を確認できるサイト「Energy-charts」を時折チェックしています。そこで気づいたことがあります。 NetZero推進派の人たちがよ

-

2015年12月8日開催。静岡県掛川市において。出演は田原総一朗(ジャーナリスト)、モーリー・ロバートソン(ジャーナリスト、ミュージシャン)、松本真由美(東京大学客員准教授、キャスター)の各氏が出演。池田信夫アゴラ研究所所長が司会を務めた。原子力をめぐり、メディアの情報は、正確なものではなく、混乱を広げた面がある。それを、メディアにかかわる人が参加し、検証した。そして私たち一般市民の情報への向き合い方を考えた。

-

筆者はかねがね、エネルギー・環境などの政策に関しては、科学的・技術的・論理的思考の重要さと有用性を強調してきたが、一方で、科学・技術が万能だとは思っておらず、科学や技術が人間にもたらす「結果」に関しては、楽観視していない

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間