再エネの出力制御は今後どう運用されるか?公平性要件の見直しの影響

去る10月8日、経済産業省の第23回新エネルギー小委員会系統ワーキンググループにおいて、再生可能エネルギーの出力制御制度の見直しの議論がなされた。

この内容は、今後の太陽光発電の運営に大きく関わる内容なので、例によってQ&A方式で議論の内容について確認していくこととしたい。(資料は経済産業省HPから引用した(一部改変))

Q1:系統WGで今何が議論されているのか?

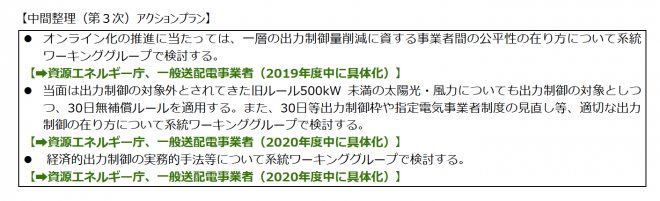

先日まとめられた再エネ大量導入・次世代電力NW小委員会 第三回中間整理では、幅広い制度的な論点について課題/アクションプランが示されたが、その中で系統WGにもいくつかの宿題が課されることになった。

具体的には中間整理において

①オンライン化促進と両立するような、出力制御量の削減に資する事業者間の公平性のあり方

②当面の間は出力制御の対象外と整理されてきた旧ルール500kW未満の太陽光・風力の出力制御の対象化、及び、30日等出力制御枠や指定電気事業者制度の見直し等

③経済的出力制御の実務的手法

の3項目について、①は2019年度中に、②③は2020年度中に系統WGで具体化することが求められている。今回はこのうち①の「出力制御量の削減に資する事業者間の公平性のあり方」に関する議論を紹介する。

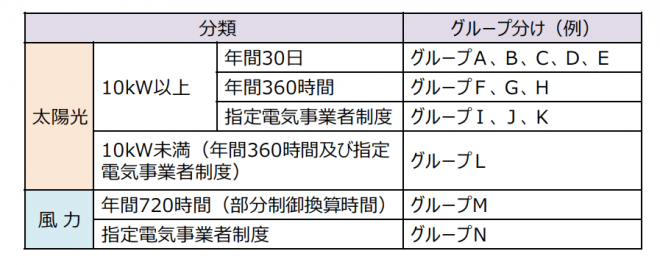

Q2:現在出力制御はどのようなグループ分けで実施されているか?

話が前後するが、現在産業用太陽光発電(10kW以上)の出力制御に関しては、いくつかルールが混在しており、発電所ごとに適用されるルールが異なる。

具体的には

①通称「30日ルール」または「旧ルールオフライン」 などと呼ばれる「年間30日を上限に日単位で出力制御が実施される」発電所群。出力制御の指示は前日に通知される。

②通称「360時間ルール」または「旧ルールオンライン」などと呼ばれる「年間360時間を上限にオンラインで時間単位で出力制御が実施される」発電所群。なお出力制御の予告は前日に通知されるが、最終的な制御実施の可否は当日2時間前までに決まる。

③通称「指定ルール」と呼ばれる「上限無しにオンラインで時間単位で出力制御が実施される」発電所群。出力制御の指示の運用は②と同様。

の3つのルールがある。

送配電事業者が出力制御を実施するにあたっては、これら適用されるルールと発電所の規模ごとに上表のようにいくつかのグループに分け、同一ルール内で均等に出力制御が行われるように運用する。なお、①が適用される事業者を「オフライン事業者」、②③が適用される事業者を「オンライン事業者」と呼ぶ。

Q3:事業者間の公平性要件の見直しのポイントは?

経済産業省は今年10月に「出力制御の公平性の確保に係る指針」を改定し、公平性に関する考え方の詳細を示した。

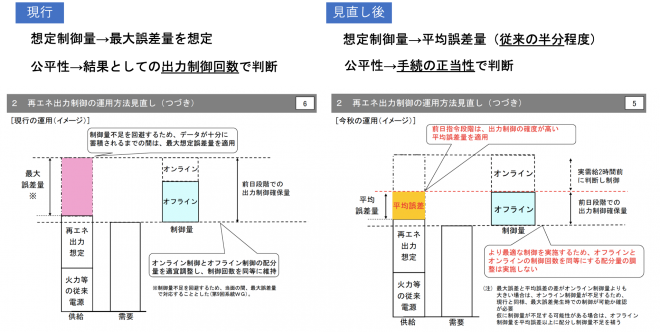

具体的には、これまで送配電事業者は「公平性」を結果としての出力制御回数を用いて判断していたが、これに関して改正指針では、「手続きの正当性が確保されていれば、全体としての出力制御量を低減するために、オフライン事業者とオンライン事業者の間で結果としての制御回数が異なることになっても公平性に反しない」という、解釈が示された。

これを受けて九州電力は今秋から想定出力制御量を最大誤差量から平均誤差量ベースに変更し、全体としての出力制御量を削減する方針を示した。

ただしこの場合は、オフライン事業者はオンライン事業者よりも出力制御機会が多くなる可能性が高くなる。

Q4:九州電力の運用見直しによる効果は?

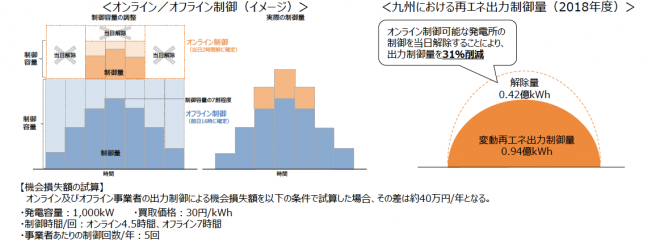

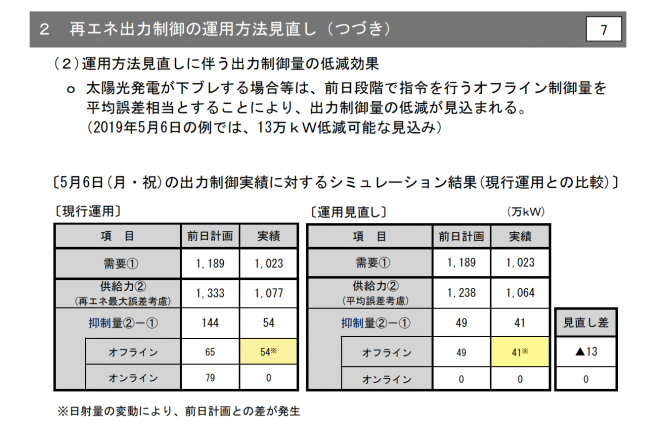

Q3で述べた九州電力の運用変更の効果については、系統WGにおいて九州電力管内の2019年5月6日の数値をベースにしたシミュレーション結果が示されている。

現行運用では、前日計画の想定抑制量は144万kWとされ、オフライン事業者に65万kW、オンライン事業者に79万kW割り振られた。

しかし実際に必要となった抑制量は54万kWだったため、2時間前まで調整可能なオンライン事業者の出力抑制は行われず、オフライン事業者のみに54万kWの抑制が実施された。

これが見直し後の運用方針を適用すると、想定抑制量が49万kWと大幅に減り、実際はオフライン事業者に41万kW割振られるのみで、全体の抑制量が13万kWほど減るとされている。

Q5:出力制御におけるオンライン事業者のメリットは?

Q4で述べた通り、今後当面は前日計画ベースでオフライン事業者のみで想定制御量の大半の出力制御容量を確保し、当日必要に応じてオンライン事業者に追加的に出力制御容量を割り振ることになると見込まれる。

必然的にオンライン事業者の方が出力制御量が当面は大幅に少なくなることが予測される。

この点について誰しもが「オンライン事業者に有利なのではないか?」という疑問が浮かぶところだが、前述の通りガイドラインでは「出力制御の上限(年間30日)に達するまでの間は、出力制御量低減の観点から、オンライン事業者の制御回数がオフライン事業者より少ない場合であっても公平性に反することにはならない」とされており、むしろ経済産業省はこのメリットをオフライン事業者のオンライン化のインセンティブとする方針が示されている。

Q6:その他の論点に関する議論の予定は?

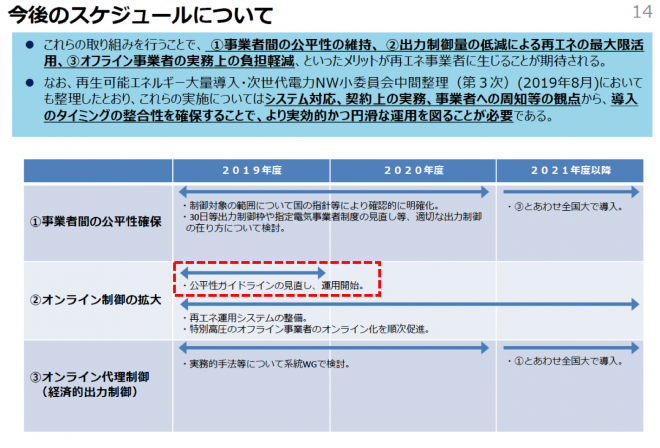

Q1で述べた通り系統WGでは

①オンライン化促進と両立するような、出力制御量の削減に資する事業者間の公平性のあり方

①当面の間は出力制御の対象外と整理されてきた旧ルール500kW未満の太陽光・風力の出力制御の対象化、及び、30日等出力制御枠や指定電気事業者制度の見直し等

③経済的出力制御の実務的手法

が議論されていくことになるが、これらの検討スケジュールについては、経済産業省から以下のように示されている。

今回は赤枠で囲った「公平性ガイドライン」のみに関する議論を紹介したが、経済的出力制御などその他重要な論点についても今後詳細が議論されていくことになるので、折を見て紹介させていただくこととしたい。

関連記事

-

元静岡大学工学部化学バイオ工学科 松田 智 「地球温暖化が想定を上回るスピードで進んでいる。」と言った前振りが、何の断りもなく書かれることが多くなった。筆者などの感覚では、一体何を見てそんなことが言えるのだろうと不思議に

-

これは環境省の広域処理情報サイトのトップページにあるメッセージ。宮城県と岩手県のがれきの総量は、環境省の推計量で2045万トン。政府は2014年3月末までに、がれき処理を終わらせる目標を掲げている。

-

福島第一原発事故によって、放射性物質が東日本に拡散しました。これに多くの人が懸念を抱いています。放射性物質には発がんリスクがあり、警戒が必要です。

-

今年の新米が出回り始めた。 JAの提示した令和7年度産米の概算金は、例えば1等米60kgあたりで銘柄米のコシヒカリで2万5200円などと、軒並み昨年度の1.6倍以上になっている。 ちなみに、これだと5kgあたり2100円

-

マンハッタン研究所のマーク・ミルズが「すべての人に電気自動車を? 不可能な夢」というタイトル(原題:Electric Vehicles for Everyone? The Impossible Dream)を発表した。い

-

前回、非鉄金属産業の苦境について書いたが、今回は肥料産業について。 欧州ではエネルギー価格の暴騰で、窒素肥料の生産が7割も激減して3割になった。 過去、世界中で作物の生産性は上がり続けてきた。これはひとえに技術進歩のお陰

-

今年9月に国会で可決された「安全保障関連法制」を憲法違反と喧伝する人々がいた。それよりも福島原発事故後は憲法違反や法律違反の疑いのある政策が、日本でまかり通っている。この状況を放置すれば、日本の法治主義、立憲主義が壊れることになる。

-

調達価格算定委員会で平成30年度以降の固定価格買取制度(FIT)の見直しに関する議論が始まった。今年は特に輸入材を利用したバイオマス発電に関する制度見直しが主要なテーマとなりそうだ。 議論のはじめにエネルギーミックスにお

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間