「コロナ関連死」はコロナの死者より多かった

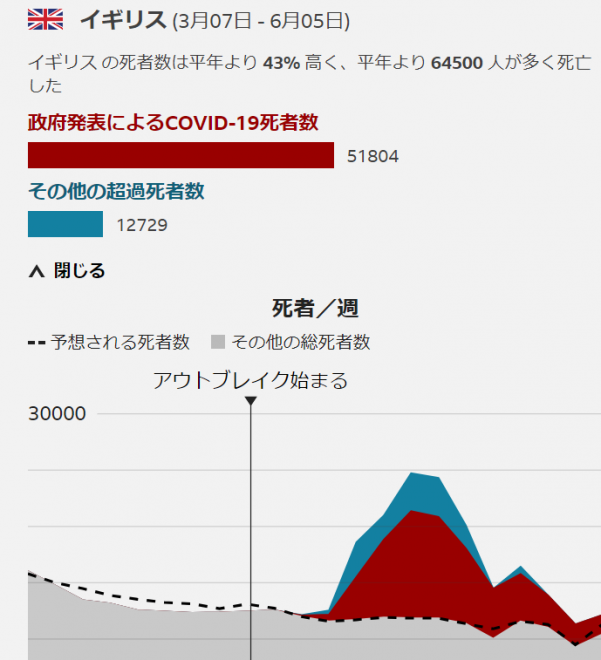

BBCが世界各国の超過死亡(平年を上回る死者)を国際比較している。イギリスでは(3ヶ月で)新型コロナの死者が約5.2万人に対して、その他の超過死亡数が約1.3万人。圧倒的にコロナの被害が大きかったことがわかる。

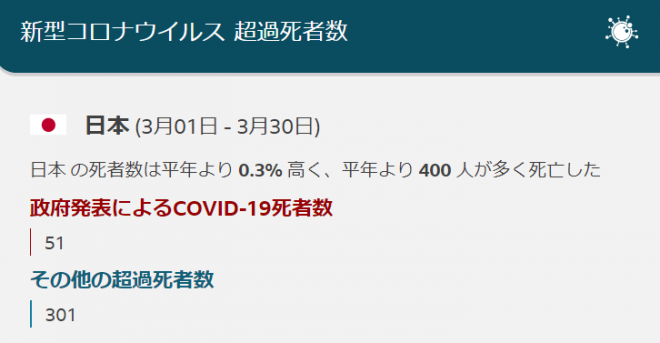

ところが日本のコロナ死者(3月)は51人で、コロナ以外の超過死亡が301人。まだ暫定的な数字だが、日本の超過死亡がヨーロッパよりはるかに少なかったことは国際比較できる公式統計でも明らかである。

さらに注目されるのは、日本のコロナ死者数よりその他の超過死亡数のほうがはるかに多いことだ。逆にヨーロッパでは、イタリアは(2ヶ月で)コロナが2.7万人でその他が1.6万人、スペインでは(2.5ヶ月で)それぞれ2.8万人と1.5万人と、コロナの死者が超過死亡の大部分を占めている。

日本だけではなく、韓国やタイやインドネシアなど東アジアでも、コロナ死者よりそれ以外の超過死亡のほうが多い。その原因は死因をくわしく分析しないと断定できないが、コロナに医療資源が片寄り、それ以外の病気の治療が後回しになったことが考えられる。

繰り返される福島第一原発事故の失敗

特に日本ではコロナは指定感染症なので、患者はすべて感染症指定医療機関に入院させなければならない。これは1月末に指定したときは合理性があったが、マスコミが危険をあおったため、普段の何倍もの患者が指定医療機関に押し寄せた。

このため大病院の外来がパンクし、緊急手術以外の手術はできなくなった。これが超過死亡の大きな原因だろう。他方、開業医には患者が寄りつかず、ガラガラになった。必要な患者が診察を受けず、手遅れになったケースも多いと思われる。

このような過剰反応で起こったコロナ関連死は、コロナの死者より多かった。これは放射能の死者がゼロだった福島第一原発事故で、過剰避難による「原発関連死」の被害が数百人出たのと同じだ。コロナの脅威は欧米では大きかったが、日本ではマスコミの作り出した情報災害(infodemic)だったのだ。

このように医療資源がコロナに片寄った状態が続くと、社会全体で被害が増えるおそれが強い。指定感染症の指定を解除することが望ましいが、政令では1年たたないと改正できないので、運用を弾力化してインフルと同じ5類の扱いにすべきだ。

目的はコロナ死者の最小化ではなく超過死亡の最小化である。医療資源を効率的に配分して、全体最適を実現する必要がある。一般の病院でも軽症のコロナ患者は受け入れ、無症状の人は自宅待機にすべきだ。

いまだに「PCR検査を希望者全員に」などと言っている人がいるが、問題はコロナか否かではなく、命にかかわる病気かどうかである。呼吸器疾患の検査態勢を増強してワクチンの接種率を高めることは必要だが、コロナに限定した過剰対策はやめるべきだ。

その最大の原因は、視聴率をかせぐために毎日不安をあおったワイドショーの過剰報道である。彼らの報道を検証することも必要だが、安倍政権の拙劣なリスク・コミュニケーションも反省すべきだ。

関連記事

-

人工衛星からの観測によると、2021年の3月に世界の気温は劇的に低下した。 報告したのは、アラバマ大学ハンツビル校(UAH)のグループ。元NASAで、人工衛星による気温観測の権威であるロイ・スペンサーが紹介記事を書いてい

-

既にお知らせした「非政府エネルギー基本計画」の11項目の提言について、3回にわたって掲載する。今回は第2回目。 (前回:非政府エネ基本計画①:電気代は14円、原子力は5割に) なお報告書の正式名称は「エネルギードミナンス

-

グローバル・エネルギー・モニターという団体が石炭火力発電動向に関する報告書を発表した。 分かり易い図がいくつかあるので紹介しよう。 まず2023年の1年間で、追加された石炭火力設備容量と(赤)、退役した石炭火力設備容量(

-

昨年の福島第一原子力発電所における放射性物質の流出を機に、さまざまなメディアで放射性物質に関する情報が飛び交っている。また、いわゆる専門家と呼ばれる人々が、テレビや新聞、あるいは自らのブログなどを通じて、科学的な情報や、それに基づいた意見を発信している。

-

最近出たお勧めの本です。 著者のマイケル・シェレンバーガーは初めは環境運動家だったが、やがてその欺瞞に気づき、いまでは最も環境に優しいエネルギーとして原子力を熱心に推進している。 地球温暖化に関しては小生とほぼ意見は同じ

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 IPCC報告では過去の地球温暖化は100年あたりで約1℃

-

2025年5月、米国フロリダ州で画期的な法案が可決された。議会は、気候工学(ジオエンジニアリング)や天候改変行為を犯罪とする法案「SB 56」を通過させ、違反者には最大5年の懲役と10万ドルの罰金が科される見通しだという

-

(前回:米国の気候作業部会報告を読む④:人間は気候変動の原因なのか) 気候危機説を否定する内容の科学的知見をまとめた気候作業部会(Climate Working Group, CWG)報告書が2025年7月23日に発表さ

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間