グレートバリアリーフに異状無し

崩壊しているのはサンゴでは無く温暖化の御用科学だ

グレートバリアリーフには何ら問題は見られない。地球温暖化によってサンゴ礁が失われるという「御用科学」は腐っている(rotten)――オーストラリアで長年にわたりサンゴ礁を研究してきたピーター・リッドは、新著(英文)で説得的に語っている。

Rainer von Brandis/iStock

1 木に竹を接いだ「危機」の図

グレートバリアリーフは地球最大の生物構造である。オーストラリアの北東海岸沖にある長さ2,300 kmにわたるサンゴ礁で、宇宙からも見える。

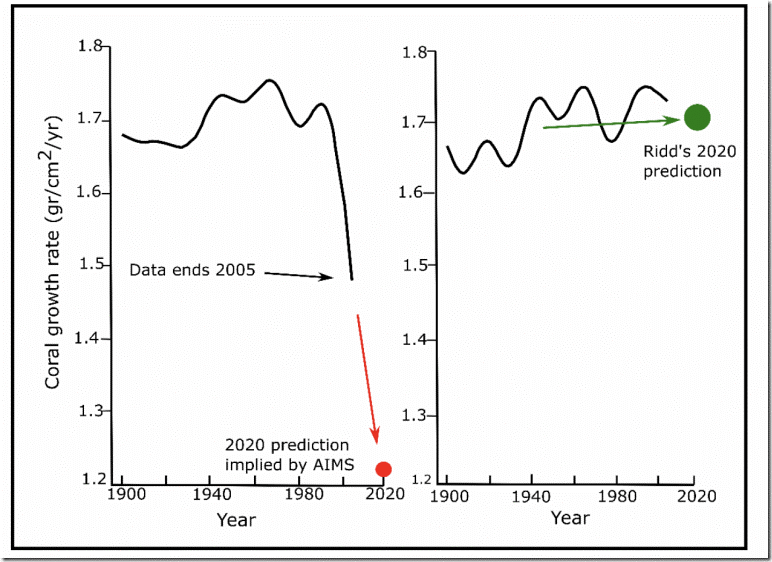

このグレートバリアリーフが「危機」にあるとして頻繁に引用されるのは図1(左)だ。

図1 サンゴ礁の成長率。(左):オーストラリア海洋科学研究所(AIMS)によるデータ。(右):ピーターリッドが補正したデータ。図はリッドの書籍による。

縦軸はサンゴの成長率。サンゴは年々成長するので、木のように年輪ができる。だいたい年に1cm成長するので、半径が3mぐらいなら300年ぐらいの過去のデータが取れる。

代表的な政府研究機関であるオーストラリア海洋科学研究所(AIMS)は、1990年から2005年にかけて、この成長率が年率1%で激減しているとした。理由は環境悪化のためとされた。

このペースだと2020年には図中赤丸で示したように1990年よりも30%も低くなっているはずだ。

ところが、リッドがAIMSのデータを詳しく再検討したところ、いくつもの間違いが見つかった。特に致命的だったのは、なんと、途中で使用する試料を変えたことだ。

つまり、1990年以前のデータのほとんどは、大きくて古いサンゴからの試料だった。これに対して、1990年から2005年のデータは、はるかに小さくて若いサンゴからの試料だった。

この問題を修正すると、図1(右)のようになり、図1(左)の成長率の低下は消滅した!

リッドは、この図のトレンドを見ると、おそらく、現在でも成長率は1990年と変わらないだろう、と主張している。

では実際のところはどうなのだろうか? AIMSは2005年以降調査をしていないので、この真偽は確かめようがない。

AIMSはグレートバリアリーフが危険にさらされていると主張しながら、このような基本的な観測をすらして来なかった訳だ。

2 サンゴ礁はもともと自然変動が激しい

サンゴ礁が危機にある、という報道は、たいてい、「白化」の映像とともに流される。

エルニーニョ現象が起きて海面水温が高くなると、サンゴ礁は大量に「白化」する。これはカラフルだったサンゴ礁が真っ白になってしまう現象で、映像としてはかなりインパクトがある。

しかしこの白化の後、たいていは、速やかにサンゴ礁は復活する。また白化以外にも、サイクロンなどによってもサンゴ礁は大きな打撃をうけ、面積は大幅に低下するが、やがて復活する。サンゴ礁の面積とは、もともと大きく自然変動するものなのだ。

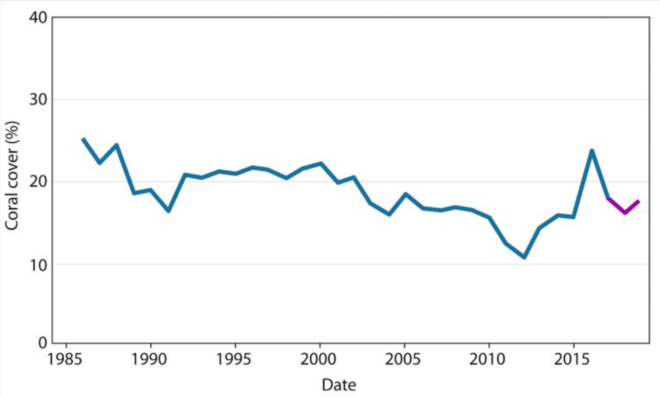

図2は、AIMSによって測定されたグレートバリアリーフのサンゴ被覆率である。サンゴ礁といっても、砂地もあれば海藻が生えている場所もあるので、平均の被覆率は15%から20%前後である。2011年に激減しているのは、サイクロンとヒトデの食害によるもの。一時、被覆率は10%程度まで下がったが、2016年にはすっかり回復していた。

図2 グレートバリアリーフのサンゴ被覆率。データはAIMSによる。図はリッドの書籍による。

3 サンゴ礁が温暖化で崩壊しない理由

将来に地球温暖化が進むとしても、サンゴ礁が崩壊するとは考えられない、として、リッドは幾つか理由を挙げる。

- 「白化」はサンゴの死ではない

サンゴ礁を作るのは動物であるサンゴであり、それに褐虫藻が共生している。サンゴは褐虫藻に住処を提供する代わりに、光合成で得たエネルギーをもらっている(人間が牛を飼ってミルクをもらっているようなものだ)。この生態が、サンゴ礁の強靭さの秘訣になる。

「白化」とは、サンゴが褐虫藻を追い出すことで起きる。これは新しい環境に適した褐虫藻を迎え入れるための準備だ。サンゴと褐虫藻の組み合わせは無数にあり、多様な環境に適応できる。

- サンゴ礁はそもそも暑い場所を好む。

世界でもっともサンゴ礁が豊かな場所はマレーシア、インドネシア、パプアニューギニアを含む「サンゴの三角形」と呼ばれているところだ。ここは世界で最も海水温が高い海域でもある。

- サンゴは多様な水温に適応する。

サンゴの幼生はプランクトンで、海流に運ばれて、生まれた場所から1000kmも離れたところにたどり着くことも多い。そこの水温は当然生まれた場所と全然違う。それでもパートナーの褐虫藻を探し出し、そこに適応して育つのだ。

4 御用科学がまともな科学を抑圧

オーストラリア政府や御用学者は「サンゴ礁が危機にある」という言説を広めてきた。リッドは以上のような指摘を公然としたために、勤めていたジェームズクック大学の職を追われる羽目になり、法廷で闘争中である。

「きちんと観測をして、データを公開し、互いに批判する」という科学のあるべきプロセスが、「サンゴ礁は危機にある」という御用科学に歪められ、腐っている、とリッドは訴え続けている。

関連記事

-

COP27が終わった。筆者も後半1週間、エジプトのシャルム・エル・シェイクで開催された国連「気候変動枠組条約」締約国会合であるCOPの場に参加してきたが、いろいろな意味でCOPの役割が変貌していることを痛感するとともに、

-

少し前の話になるが2017年12月18日に資源エネルギー庁で「再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会」と題する委員会が開催された。この委員会は、いわゆる「日本版コネクト&マネージ」(後述)を中心に再生

-

東洋経済オンラインに掲載された細野豪志氏の「電力危機に陥る日本「原発再稼働」の議論が必要だ」という記事は正論だが、肝心のところで間違っている。彼はこう書く。 原発の再稼働の是非を判断する権限は原子力規制委員会にある。原子

-

台湾有事となると、在韓米軍が台湾支援をして、それが中国による攻撃対象になるかもしれない。この「台湾有事は韓国有事」ということが指摘されるようになった。 これは単なる軍事的な問題ではなく、シーレーンの問題でもある。 実際の

-

人形峠(鳥取県)の国内ウラン鉱山の跡地。日本はウランの産出もほとんどない 1・ウラン資源の特徴 ウラン鉱床は鉄鉱石やアルミ鉱石などの鉱床とは異なり、その規模がはるかに小さい。ウラン含有量が20万トンもあれば

-

1月17日付日経朝刊に、日本原子力発電株式会社の東西分社化検討の記事が載っていました。 同社は、日本が原子力発電に乗り出した1950年代に電力各社の出資によって設立されたパイオニア企業で、茨城県東海村と福井県敦賀市に原子力発電所を持っており、他の電力会社に電気を卸しています。

-

米国中間選挙がいよいよ来月に迫ってきた。メディアで流れる観測は民主党が下院で過半数を奪還する一方、上院では共和党が過半数を維持するというものだが、世論調査なるものがなかなか当てにならないことは2016年の大統領選で実証済

-

経済産業省において「エネルギー情勢懇談会」の提言が4月13日にまとめられた。現在政府が策定した長期のエネルギー政策としては、2014年に策定したエネルギー基本計画があり、ここでは主として2030年のエネルギーミックス目標

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間