ESG投資って何?

このごろ世の中は「脱炭素」や「カーボンニュートラル」でにぎわい、再生可能エネルギーとか水素とかアンモニアとか、いろんな話が毎日のようにマスコミに出ています。それを後押ししているのがESG投資ですが、その意味がわからない人も多いと思います。

Q1. ESG投資って何ですか?

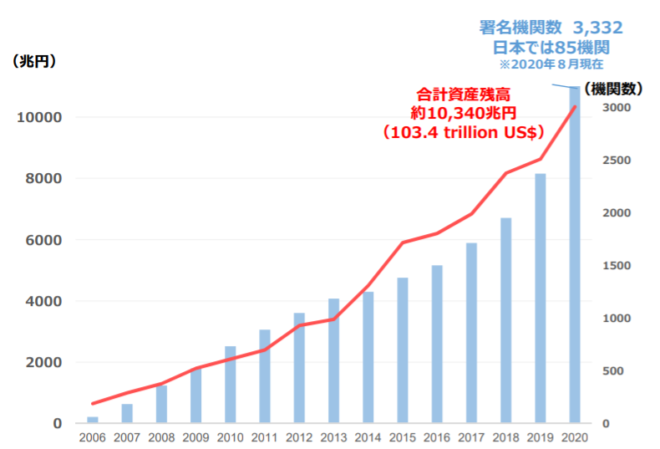

Environment, Society, Governanceの略ですが、SとGは付け足しで、要するに「環境に関連する投資」という意味です。これは2006年に国連が、投資の意思決定にESGを反映させるべきだという「PRI責任原則」を提案したことから始まったものですが、その投資残高は図1のようにここ5年でほぼ倍増しています。

図1 ESG投資(PRI署名機関の資産)の残高(経産省)

Q2. 具体的に何に投資するんですか?

再エネや水素など「環境にやさしい」といわれている技術を使う企業に投資し、石炭などの化石燃料を使う企業への投資を減らします。石炭は各国で規制が強まっているので、資産価値が下がる座礁資産といわれていますが、CO2を排出しない原子力には、なぜか投資しません。他にもタバコや武器などを製造する企業への投資を減らします。

Q3. それで環境はよくなるんですか?

なりません。一つの企業が出すCO2が減っても、地球の平均気温に与える影響はゼロに等しいからです。ESG投資は企業が災害の被災地に寄付するような慈善事業で、収益のための投資ではないのです。こういう話は昔、CSR(企業の社会的責任)としてもてはやされましたが、一時の流行で終わりました。

Q4. ではなぜ投資するんですか?

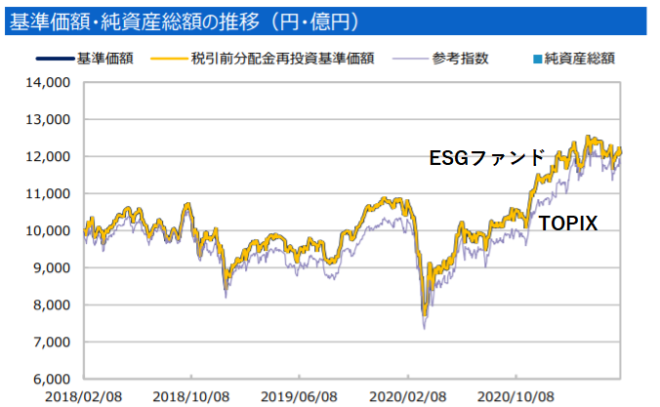

ESG銘柄の株価が上がるからです。図2は代表的なESGファンドである三井住友・日本株式ESGファンドとベンチマーク(平均)のTOPIXの値動きを比べたものですが、ESGファンドがTOPIXを少し上回っています。

図2 ESGファンドの値動き(三井住友・日本株式ESGファンド)

これは論理的にはおかしなことです。たとえばベストの収益を上げる100の銘柄でファンドを組んだとしましょう。そこから石炭を使う10の企業を除くと、残りの90の企業の平均収益は元のファンドより必ず下がります(下がらなければ、元のファンドはベストではない)。収益に無関係な脱炭素に投資して、収益が上がるはずがないのです。

Q5. ESG投資で収益は上がるんですか?

ESG投資と企業収益は関係ありません。CO2排出を減らしても、企業の利益にはならないからです。たとえばESGで人気の水素は、投入したエネルギーより生産するエネルギーのほうが少ない負のエネルギーです。化石燃料を水素に変えて収益が上がることはありえないので、ESG投資は政府の補助金を当てにした先行投資なのです。

Q6. ではなぜ株価が上がるんですか?

ESG投資は飾りですが、飾りにも意味はあります。投資家が「この企業はグリーンだ」とか「意識が高い」と思うと、企業イメージが上がって株価が上がる宣伝効果があるからです。この点ではESGは収益に貢献しているともいえますが、営業利益は落ちるので、黒字の企業だけに許されるぜいたくです。

Q7. 収益の上がらない投資にこれほど多くの投資が集まるのはなぜでしょうか?

1990年代末には、みんなが「ハイテク企業は成長する」思って投資したので、赤字のドットコム企業の株価が上がり、株価が上がったので投資が集まる…というバブルが起こりました。ESG投資は、それと同じ脱炭素バブルなので、証券会社があおり、マスコミがそれをはやしている限り続きます。

Q8. でもバブルがはじけると困るんじゃないですか?

株主は困りますが、経営者は困りません。株主のお金で企業イメージを買うことができるからです。投資家もバブルが続いている間は、ESGに投資して、値上がりしたら売ればいいのですが、GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)がESG投資でバブルをあおっているのは困ったものです。

Q9. ESG投資は悪いことなんでしょうか?

悪いことではありません。企業がCO2を減らせば、少しぐらいは気温が下がるかもしれないからです。どんなバブルも、100%嘘で起こることはありません。ITバブルのときも「インターネットが次世代のインフラになる」という予想は正しく、それに投資されたお金で、アマゾンやグーグルが大企業に成長しました。バブルは必要なのです。

Q10. ではESG銘柄に投資したほうがいいでしょうか?

日本ではESG投資で、まだもうかると思います。日経新聞が「カーボンゼロ」キャンペーンをやったり、世間体を気にする銀行が石炭への融資をやめたりしているからです。

しかし長い目でみると、ESG投資は補助金が出ないとビジネスとしてやっていけません。予算にも限界があるので、日本だけで数百兆円の補助金は出せません。投資家がそれに気づいたとき、ESG投資も座礁資産になるので、それまでに高値で売るのがかしこいとおもいます。

関連記事

-

バックフィットさせた原子力発電所は安全なのか 原子力発電所の安全対策は規制基準で決められている。当然だが、確率論ではなく決定論である。福一事故後、日本は2012年に原子力安全規制の法律を全面的に改正し、バックフィット法制

-

小泉元首相を見学後に脱原発に踏み切らせたことで注目されているフィンランドの高レベル核廃棄物の最終処分地であるONKALO(オンカロ)。

-

「再エネ100%の日」って何だ? 2025年5月21日付の日本経済新聞に、「東北地方、再エネ発電量急増で出力制御が頻発 電力需要の伸び低く」という記事が掲載されていました。記事の要旨は、「燃料費ゼロの太陽光発電が捨てられ

-

米軍のイラク爆撃で、中東情勢が不安定になってきた。ホルムズ海峡が封鎖されると原油供給の80%が止まるが、日本のエネルギー供給はいまだにほとんどの原発が動かない「片肺」状態で大丈夫なのだろうか。 エネルギーは「正義」の問題

-

9月5日、韓国の科学技術情報通信省は、東電福島第一原発サイトで増え続けている「トリチウム水」(放射性のトリチウムを含んだ処理水)の問題に関し、「隣国として、海洋放出の可能性とこれに伴う潜在的な環境への影響に深刻な憂慮があ

-

10月22日、第6次エネルギー基本計画が7月に提示された原案がほぼそのままの形で閣議決定された。菅前政権において小泉進次郎前環境大臣、河野太郎前行革大臣の強い介入を受けて策定されたエネルギー基本計画案がそのまま閣議決定さ

-

世界は激変している。だが日本のエネルギー政策は変わることが出来ていない。本当にこれで大丈夫なのか? 脱炭素の前に脱ロシア? ウクライナでの戦争を受け、日本も「脱ロシア」をすることになったが、「脱炭素の前に脱ロシア」という

-

今週、ドイツ最大の週刊紙であるDie Zeit(以下、ツァイトとする。発行部数は100万部をはるかに超える)はBjorn Stevens(以下、スティーブンス)へのインタビューを掲載した。ツァイトは、高学歴の読者を抱えて

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間