エネルギー基本計画の致命的な欠陥

第6次エネルギー基本計画の素案が、資源エネルギー庁の有識者会議に提示されたが、各方面から批判が噴出し、このまま決まりそうにない。

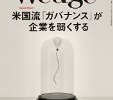

電源構成については、図1のように電力消費を今より20%も減らして9300~9400億kWhにし、その中で再エネを36~38%と今の2倍にすることになっている。これは土地集約的なメガソーラーや風力の適地がなくなり、反対運動で行き詰まっている状況では不可能である。

図1(エネルギー基本計画素案より)

原子力の発電量を維持するのは、いま止まっている原発も含めて27基をすべて動かし、40年の寿命を60年に延長して80%稼働しないと実現できない。原発の新増設を封印したため、数字の辻褄が合わなくなったのだ。

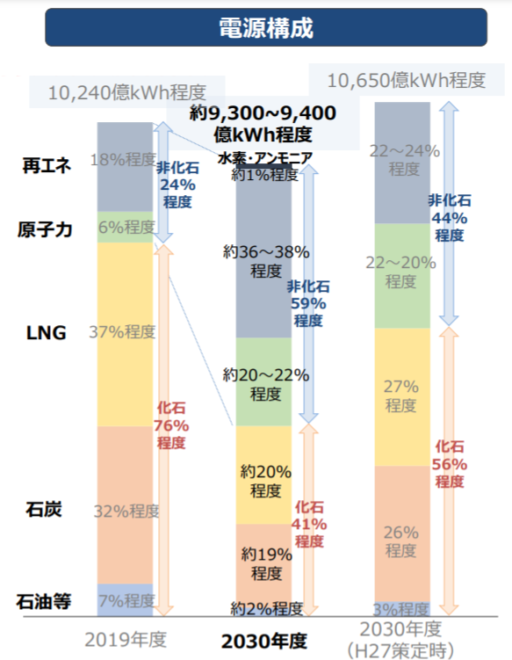

ところが同じ計画の「エネルギー需要」では図2のように、その中の電力の比率を25%から30%に増やすことになっている。電力消費を20%も減らすのに、全エネルギー需要の中で電力の比重を増やす矛盾した計画なのだ。

図2(エネルギー基本計画素案より)

この辻褄を合わせるため、省エネの「野心的な深掘り」で最終エネルギー需要をあと9年で18%も減らすことになっている。これは日本のエネルギー消費を1980年ごろの水準に戻すことを意味するが、どうやって実現するのか。電力以外の70%の「熱・燃料等」の需要については、減らす目途も立たない。

本末転倒の「バックキャスティング」

そもそも今回の計画は、手順が異例だった。エネ基は3年ごとに策定されるが、2018年の第5次計画は2015年とほとんど同じだった。これはパリ協定で約束した「2030年までに温室効果ガスを2013年比で26%削減する」という目標に見合うもので、それを100%実施すれば26%減らせる計算だった。

ところが今回は昨年、菅首相が「2050年カーボンニュートラル」を掲げ、今年4月の気候変動サミットで「2030年までにCO2排出を46%削減する」と約束したため、最初から答の出ている計算問題をつくらなければならなかった。

こういう手法をバックキャスティングと呼ぶ。できるかできないか考えないで、まず目標を掲げ、それを実現するために何が必要かを考える。今回はまず地球温暖化を1.5℃で止めるという目標を決め、そこから2050年ネットゼロ、2030年46%が決まった。

この計算は正しいが、その依拠する1.5℃目標(今より0.5℃上昇)には科学的根拠がない。最近の研究では、現在の気温は最適気温より低く、平均気温が0.5℃上昇すると、地球上の死者は減ると推定される。

あと9年では間に合わない

致命的な欠陥は、コストが書かれていないことだ。バックキャスティングで必要な政策を計算すると、そのコストが出てくる。IEAの「ネットゼロ」シナリオでは、「2050年に250ドル/トンの炭素税」というコストが明示されていた。

ところが日本のエネ基には、コストがまったく書かれていない。これはカーボン・プライシングをめぐる環境省の議論が難航しているためだ。あと9年でエネルギー消費を18%も減らすには、IEAも計算するように、2030年に130ドル/トンの炭素税が必要になる。

これは消費税に換算すると約10%である。ガソリンなどの化石燃料には100%以上の税をかけないと、消費は18%も減らせない。エネ庁がそんな税率を書くわけにはいかないので、CO2排出を削減するインセンティブの欠けた計画になっているのだ。

価格メカニズムで誘導しないで政府が命令する統制経済は、中国ならできるだろうが、日本は資本主義である。かつての「省エネ」は、コスト削減で企業収益に貢献したので、製造業が協力したが、いま日本のエネルギー効率は世界一である。これ以上、コスト削減の余地はない。

これから必要になるのは、企業収益を圧迫するCO2削減なので、補助金なしでは動かない。10年前なら総括原価主義の電力会社がいうことを聞いてくれたが、電力自由化した今は、彼らも収益を無視して役所のいうことを聞くわけにはいかない。この有識者会議に提出されたRITEの試算のように、電力コストは2倍以上になるからだ。

エネ基は法的拘束力のない努力目標なので、こんな計画には誰も従わない。あと9年では、CCS(二酸化炭素貯留)も洋上風力も次世代原子炉も間に合わない。46%削減は努力目標ということにして、今回のエネ基は見送ってはどうだろうか。

関連記事

-

将来の電力需給シナリオをめぐる問題点 2025年5月26日の電気新聞によると、電力広域的運営推進機関(広域機関)は21日の有識者会合で、電力需要が上振れし、経年火力や原子力のリプレースが行われない場合、2050年に最大8

-

私は原子力発電の運用と安全の研究に、およそ半世紀関わってきた一工学者です。2011年3月の東京電力福島第一原発事故には、大変な衝撃を受け、悲しみを抱きました。自分は何ができなかったのか、自問と自省を続けています。

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 IPCC報告の「政策決定者向け要約」を見ると、北極海の氷

-

6回目の核実験で核先進国に追いついた 日・米・韓の外務次官会合が26日都内で開催され、もし仮に北朝鮮が7回目の核実験を強行すれば『比類ない規模の対応』をすると警告を発した。 北朝鮮は、2017年9月3日正午過ぎに同国の核

-

残念ながら2026年度より排出量取引(GX-ETS)が義務化されます。 2026年、ビジネス環境こう変わる 下請法改正やシニア労災防止 二酸化炭素(CO2)などの排出量取引「GX-ETS」が4月から本格始動する。業種ごと

-

全国知事会が「原子力発電所に対する武力攻撃に関する緊急要請」を政府に出した。これはウクライナで起こったように、原発をねらって武力攻撃が行われた場合の対策を要請するものだ。 これは困難である。原子力規制委員会の更田委員長は

-

日経新聞によると、経済産業省はフランスと共同開発している高速炉ASTRIDの開発を断念したようだ。こうなることは高速増殖炉(FBR)の原型炉「もんじゅ」を廃炉にしたときからわかっていた。 原子力開発の60年は、人類史を変

-

このタイトルが澤昭裕氏の遺稿となった論文「戦略なき脱原発へ漂流する日本の未来を憂う」(Wedge3月号)の書き出しだが、私も同感だ。福島事故の起こったのが民主党政権のもとだったという不運もあるが、経産省も電力会社も、マスコミの流す放射能デマにも反論せず、ひたすら嵐の通り過ぎるのを待っている。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間