ロシアのザポリージャ原発攻撃を考察する

ロシアのウクライナ侵攻で、ザポリージャ原子力発電所がロシア軍の砲撃を受けた。サボリージャには原子炉が6基あり、ウクライナの総電力の約20%を担っている。

ザポリージャ原発で4日に撮影された映像。白いせん光が走り、画面の右手からは煙が上がっている様子が確認できる

出典:NHKより

ウクライナの外相が「爆発すればチェルノブイリ事故の10倍の被害になる」旨の発言をした。

本稿ではこの発言について論考する。

チェルノブイリとの違い

ザポリージャの原子力発電所はVVER と言われる加圧水型軽水炉である。一方、チェルノブイリの原子力発電所はRBMKと呼ばれる黒鉛減速沸騰水圧力管型炉である。

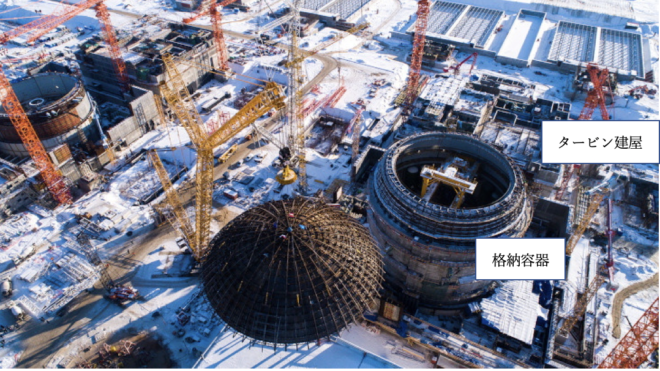

両者の最大の違いは、格納容器があるかないかである。日本をはじめ西側諸国にある加圧水型軽水炉と同様にVVERには格納容器があるが、RBMKにはない。格納容器はシビアアクシデント時の安全確保、とりわけ放射性物質を環境に漏らさないための最後の砦とされている。

VVERでは燃料棒総体がそれ自体が頑強な圧力容器に収められている。圧力容器の厚みは15〜30cm程度。さらにその圧力容器が頑強で気密性の高い格納容器に納まっている。RMBKでは燃料棒は圧力管の中に小分けにして収められている。チェルノブイリの原子炉の場合、圧力管の総数は約1700本。圧力管の外径は9cm程度で、厚みは4mmしかない。1本の圧力管には18本の燃料棒が入っている。

これら構造上の違いなどから、VVERはRBMKに比べてはるかに頑強にできているので、チェルノブイリの場合と同様な量の放射性物質が環境に漏れ出ることは考えにくい。

ザポロージア原子力発電所

出典:wikipedia

ロシア型加圧水型軽水炉:VVER(バングラデッシュで建設中)

出典:world nuclear news

攻撃を受けた場合に考えられること

今回は、発電ユニットが砲撃を受けて火災になった模様。

発電ユニットとは、蒸気タービンとそれに直結した発電機にことをいう。これらはタービン建屋という格納容器の外側の建物内にある。火災の延焼の可能性はゼロではないが、タービン建屋周りの火災が原子炉方向に広がっていかないような遮断や消火の手段がある。

現在、ザポリージャ原発は改修中で稼働していないという。では事故の可能性はないかといえばそうではない。運転を停止していても熱がじわじわと出続けている(崩壊熱という)。これはいわば福島第一原子力発電所が地震で運転停止した後の状態に等しい。崩壊熱を除去し続けないと事故状態を招く可能性はある。

では、原子炉の建物などが直接砲弾を受けた場合はどうだろうか?

上述すたように格納容器とそれを囲む建物は、非常に頑強にできているので、多少の砲弾の直接攻撃を受けた程度では崩壊しないだろう。しかし、それはあくまで爆発威力の問題なので、十分な破壊力を備えたミサイル攻撃を受ければ破壊する。かつてイスラエルが1981年にイラクの建設中の原子炉を空爆で破壊した事件がある。なお、この事件では原子炉に燃料は入っていなかったので、放射性物質が環境に飛散することはなかった。

「チェルノブイリの10倍」とは

ウクライナ外相の〝チェルノブイリ事故の10倍〟という数字は、何を意味するのか。

事故の被害の大きさのは環境に漏れ出た放射性物質の量が指標になる。ザポリージャのVVERもチェルノブイリのRBMKも1基あたりの電気出力の規模は100万kWである。このことは1基あたりの核燃料の総量はVVERもRBMKもほぼ等しいことを意味する。したがって、事故のもとになる燃料の総量は、仮にザポリージャの6基全てがシビアアクシデントになったとしても、高々6:1である。

ただし、炉心の燃料中に含まれる放射性物質(セシウムやヨウ素など)は、核分裂が進むにつれて蓄積されていくので一概には比較できない。

事故時に炉心にあった放射性物質の総量のうち何%が実際に環境に放出されるのか?

ここに一つの目安がある。

チェルノブイリ事故と福島第一原子力発電所事故の比較である。セシウム137を例にとると、チェルノブイリは約30%、福島第一では1〜3%であった。ヨウ素131も同様の傾向を示している。つまり、大雑把に言って福島第一はチェルノブイリの約10分の1である。ザポリージャのVVERがシビアアクシデントを起こしたとしても、せいぜい同程度なのではないか。

原発だけが戦争に弱いのか

戦争時に相手国のインフラを制圧するのは最も重要なミッションの一つである。発電システムなら、火力や水力発電などもある。その他の生活インフラなら水道もある。さらに交通インフラや情報インフラ。

今ザポリージャ原子力発電所の制圧状況がどのようかは不詳だが、仮に戦争が進んで占領するとなったとしてもインフラは重要であり、破壊するのはまったくもって得策ではない。

ましてや、砲撃によってシビアアクシデントを起こそうものなら、放射性物質による汚染地域が広がるので占領政策にとって全くもって利とするところがない。

関連記事

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクであるGEPRはサイトを更新しました。

-

福島第一原発の「廃炉資金」積み立てを東京電力に義務づける、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の改正案が2月7日、閣議決定された。これは原発の圧力容器の中に残っているデブリと呼ばれる溶けた核燃料を2020年代に取り出すことを

-

4月4日のGEPRに「もんじゅ再稼働、安全性の検証が必要」という記事が掲載されている。ナトリウム冷却炉の危険性が強調されている。筆者は機械技術屋であり、ナトリウム冷却炉の安全性についての考え方について筆者の主張を述べてみる。

-

近年における科学・技術の急速な進歩は、人類の発展に大きな寄与をもたらした一方、その危険性をも露わにした。典型的な例は、原子核物理学の進歩から生じた核兵器であり、人間の頭脳の代わりと期待されたコンピュータの発展は、AI兵器

-

ウクライナの戦争を招いたのは、ロシアのガスへの依存を招いたEUの自滅的な脱炭素・反原発政策だったことを糾弾し、欧州は、域内に莫大な埋蔵量があるガスの採掘拡大を急ぐべきだ、とする大合唱が起きている。 「エネルギーマゾヒズム

-

頭の悪い地方紙は、いまだに「原発新増設」がエネ基の争点だと思っているようだが、そんな時代はとっくに終わった。 311の原発事故がまるでなかったかのようである。 【原発推進派を集めて「エネルギー基本計画」議論スタート 「関

-

2023年12月にドバイで開催されたCOP28はパリ協定後、初めてのグローバルストックテイクを採択して閉幕した。 COP28での最大の争点は化石燃料フェーズアウト(段階的廃止)を盛り込むか否かであったが、最終的に「科学に

-

原発事故をきっかけに、日本のエネルギーをめぐる状況は大きく変わった。電力価格と供給の安定が崩れつつある。国策として浮上した脱原発への対応策として、電力会社は「ガスシフト」を進める。しかし、その先行きは不安だ。新年度を前に、現状を概観するリポートを提供する。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間