ドイツの大転換の大失敗

Yamko/iStock

混迷と悪あがき

ロシアのウクライナ侵攻後、ドイツの過去10年に亘るエネルギー政策「エネルギーヴェンデ(大転換)」が大失敗したことが明々自白になった。大転換の柱は、脱原発と脱石炭(褐炭)である。原発と褐炭を代替するはずだったロシア産天然ガスは、ノルドストリーム2の事実上の永久停止に加えてノルドストリーム1の供給量が2割に削減されたことによって、今や見通しが全く無い。

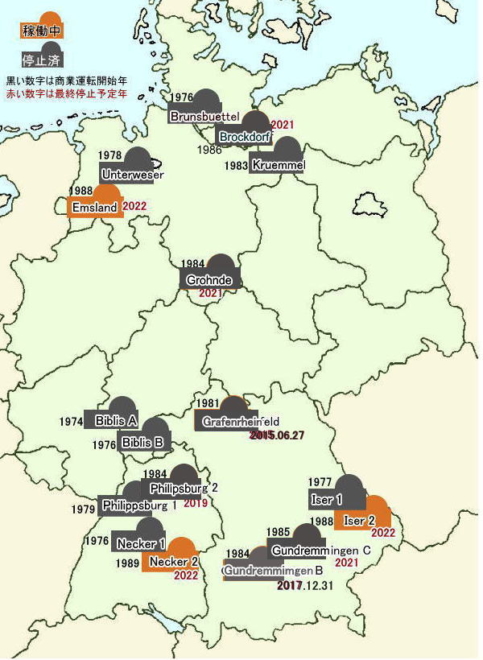

このようなここ半年の状況にもかかわらず、2011年時点で決めた原子力を全廃するという政策を転換することはなかった。福島第一原子力発電所の事故を受けて、2011年6月30日に、ドイツ連邦議会は2022年12月31日までに、当時17基あった原発を全廃すると決定したのであった。

現在、ドイツでは今もって稼働している3基の原子力発電所を運転延長するかどうかが問われている。

ドイツの原子力発電所分布図

出典:ドレスデン情報ファイル

ドイツ連邦政府の経済省は7月18日に、「ロシアからのガス供給停止の可能性が高まる中、年内に予定されている国内の原子力発電所の閉鎖延期を検討する」ことを明らかにしたのである。

これに先立つこと3月8日には、同連邦政府の経済省と環境省の二省連盟で、

検討の結果両省は、運転延長の効果は非常に限定的であるうえ、莫大な経済的コストや憲法上・安全技術上のリスクを伴うとの見解に達した。また、利益とリスクを比較検討したところ、現存する3つの原発の運転延長は現在のガス供給危機を考慮してもなお、推奨できないとの結論になった。

と発表したばかりであった。

右往左往しているというしかない。

ネッカーヴェストハイム原子力発電所

出典:Wikipedia

その背景には、ロシア・ウクライナ戦争が長期化の様相をなお一層色濃くしていることがある。そもそもロシアの主力輸出品は原油であり、その販路は厳然として継続して確立しているのである。

原油と石油精製品の総輸出額は全輸出額の50%にものぼる。ちなみに天然ガスは全輸出額の1%にも満たない。しかも、この戦争以降世界の原油価格は高騰しているので、仮に欧州から締め出されても中国はじめ輸出先には事欠かない。ロシアは原油高騰でがっぽり稼いでおり、欧州向けの天然ガスが禁輸になっても痛くもかゆくも無いのである。

ドイツを追い込む2つの要因

<EUタクソノミー>

欧州議会は7月6日の本会議において、持続可能な経済活動を分類する「EUタクソノミー」規則において、一定の条件で天然ガスおよび原子力による発電などを持続可能な経済活動に含めるとする委任規則案に対する反対決議を否決した。これにより「EUタクソノミー」規則は2023年1月1日から施行される見通しが濃厚になった。これは脱原発政策を〝倫理的〟観点から推し進めてきたドイツなどにとっては許し難いことで大きな痛手となっている。

ドイツやオーストリアなどEU内の脱原発急進派には焦りの様相が濃く、中でもグリーンの急先鋒であるオーストリアのレオノーレ・ゲベッスラー気候行動・環境・エネルギー・モビリティ・イノベーション・技術相は、委任規則案をグリーンウォッシングだと批判し、EU司法裁判所に対して取り消し訴訟を提起すると表明した。

見苦しい悪あがきという他ない。

<原発には後戻りできない>

2022年末までに停止が決められている3基の原発は、運転延長したくてもすでに手遅れの状態にある。

なぜか? 理由は2つある。

- 燃料がない——原発を運転する運営会社にはすでに運転延長で必要になる原子燃料の蓄えがない。新たに調達して補充するには12〜18ヶ月かかるとされており、2022年末つまりこの冬には間に合わない。

- 安全審査——3基の原発は2022年末での運転停止を前提として、本来2019年に必要だった運転継続の更新に必要な安全審査が免除されてきた。新しく安全審査を受けて合格するには、まずそれなりの期間が必要でありそのためには少なくとも数年の準備が必要になる。また、現在の国際的に常識的な安全の基準をクリアしなければならず、それに伴なう安全機能の強化が必要になる場合もなる。そうなれば結構なコストとさらなる期間が必要になるのである。

このようにドイツの原発は、〝進むも地獄、退くのも地獄〟の状況なのである。

ドイツを見習ってはいけない

日本の自然エネルギー派には相変わらず「ドイツを手本とすべし」という論があるが、ドイツやそれに類する欧州諸国のエネルギー政策は、決して日本のお手本にはならない。

岸田政権下にあって、電力供給逼迫および電気料金高騰という現実の元で、原子力の積極的な活用に軸を切りつつあるように見える。「この冬までに最大9基の原発稼働」を政府の目標に掲げるようなケチな政策ではこの国の電力事情は全くもって改善されないのは必定だ。

新しい規制基準での適合審査を通過して運転が許可されても動いていない7基、審査中の10基、未申請の8基に目を向けるのが政治の役目のはずである。そしてさらに新型炉の新設・リプレースに早急に舵を切るべきではないのか。

27日に開催された「GX(グリーントランスフォーメーション)実行会議」の第一回会合では、岸田首相はGXに欠かせない原発について「再稼働とその先の展開策」を示すよう指示している。答申を受けた首相の実行力に期待したい。

関連記事

-

前回の本コラムで、ドイツで言論統制が進みつつある実情に触れ、ジョージ・オーウェルの「1984年」を読み直したいと書いた。その後、私は本当に同書を50年ぶりで読み返し、オーウェルの想像力と洞察力に改めて驚愕。しかも、ここに

-

以前も書いたが、北極のシロクマが増えていることは、最新の報告書でも再確認された(報告書、記事)。 今回の報告書では新しい知見もあった。 少なくとも2004年以降、ハドソン湾西部のホッキョクグマの数には統計的に有意な傾向が

-

英国で2007年に発表されたスターン氏による「スターン・レビュー」と言う報告書は、地球温暖化による損害と温暖化対策としてのCO2削減の費用を比較した結果、損害が費用を上回るので、急進的な温暖化対策が必要だと訴えた。 当時

-

私は、ビル・ゲイツ氏の『探求』に対する思慮深い書評に深く感謝します。彼は、「輸送燃料の未来とは?」という、中心となる問題点を示しています。1970年代のエネルギー危機の余波で、石油とその他のエネルギー源との間がはっきりと区別されるようになりました。

-

東洋経済オンラインに掲載された細野豪志氏の「電力危機に陥る日本「原発再稼働」の議論が必要だ」という記事は正論だが、肝心のところで間違っている。彼はこう書く。 原発の再稼働の是非を判断する権限は原子力規制委員会にある。原子

-

前回に続いてルパート・ダーウオールらによる国際エネルギー機関(IEA)の脱炭素シナリオ(Net Zero Scenario, NZE)批判の論文からの紹介。 A Critical Assessment of the IE

-

先日、デンマークの政治学者ビョルン・ロンボルクが来日し、東京大学、経団連、キャノングローバル戦略研究所、日本エネルギー経済研究所、国際協力機構等においてプレゼンテーションを行った。 ロンボルクはシンクタンク「コペンハーゲ

-

人間社会に甚大な負の負担を強いる外出禁止令や休業要請等の人的接触低減策を講ずる目的は、いうまでもなく爆発的感染拡大(すなわち「感染爆発」)の抑え込みである。したがって、その後の感染者数増大を最も低く抑えて収束させた国が、

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間